微信扫码关注

微信扫码关注看新鲜资讯

微信扫码关注

微信扫码关注【编者按】本文为郭立新、郭景云撰写的《中国最早城市体系研究》,原文发表于2021年第一期《南方文物》;2021年2期,2022年3期。本文系统整理了我国先商时期不同地区的各种城址资料,探讨了它们的兴衰过程及其背后的社会动因,从而了解我国各地的早期文明进程。因为全文较长,所以是分段接的;本文是第一部分。

【摘要】通过本文的描述和分析,我们可以知道,在中国先商时期存在着许多不同的文明和民族力量。综合比较这些古代国家,突出了以下几个核心问题:原始农耕文明和几个不同的次级文明;不同地区的国有化也不尽相同;由于时代不同,建城立国的原因和历史背景也不同;古代国家长期或短期继续存在;涉及的社会规模有大有小;对东亚文明后续发展的影响也有大有小。

在以上论述的基础上,我们不难看出,在所有这些地区中,只有长江中游地区是最早、持续时间最长、规模最大的乡土和城市文明地区。因此,在讨论各地城址的结构和功能时,本文着重分析和了解长江中游城市的形态和使用历史。

[关键词]国家起源,文明起源,中国先商时期城市遗址

长江文明是从水稻种植发展起来的。

长江文明是从水稻种植发展起来的。

长江中游的洞庭平原是稻作农业的发源地。全新世初期以来,与稻作农业相匹配的农耕生活方式和社会制度逐渐发展壮大。[1]直到距今约7000-6000年的唐家岗文化期,基本实现了农耕聚落社会和文化的系统化。此时初步形成了相对成熟的稻田生产体系[2]。而且,具有稳定的聚落形态和内部组织的农耕聚落体系,以及伴随着新兴农耕产业的时空观、自我意识和精神信仰也得到系统的发展。[3]

随着6000多年前大溪文化的衰落,原本分散的稻作农耕社会开始进入区域网络发展阶段,城市逐渐崛起为区域分工、交换、贸易网络和组织管理机构(主庙神权)的中心,成为这些社会文化网络中最重要的枢纽和节点。这些城市最早出现在大溪文化和游子岭文化时期的古云蒙泽周边地区。进入屈家岭文化后,大大小小的城市不断涌现,星罗棋布。[4]由于其所代表的民族文明不详,本文仅将其比喻为“云梦泽的须弥”。[5]

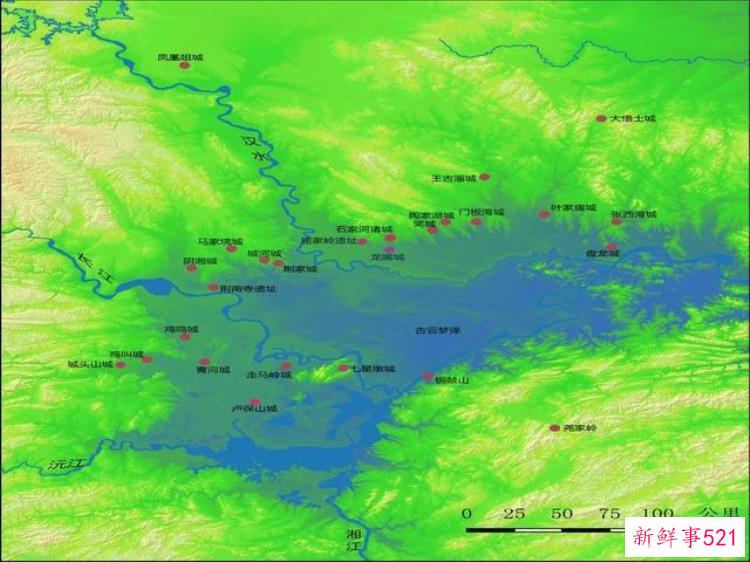

长江中游早期城址及主要遗址分布图

长江中游早期城址及主要遗址分布图

(一)云梦泽“须弥”的主要空间范围东亚最早的城头山城位于湖南澧县,长江以南。其实这里是离古云梦泽最远的西南角。城头山在唐家岗时期有一个中心聚落,到大溪文化时,聚落已经发展成为一个城市。城内面积由最初的6万平方米左右逐步扩大到8万平方米左右[6],若加上外墙部分,则达到10万平方米左右(以下诸城内面积的计算,除特别注明外,均包括城墙;未引用的数据均来自本文作者对卫星图像的重新计算)。因此,城头山城从聚落不断发展为城市,从其分层现象可以看出其具有良好的文化延续性,属于农耕社会内部自然演变衍生出来的最早的古代国家。

“城市”是人类历史发展到一定阶段,社会集权到一定程度的产物,是社会集权在空间组织上的反映,如作为贸易中心、政治中心、

换句话说,一个城市的出现首先依赖于一个地区和一个围绕城市组织起来的小国家(古希腊称之为“诺姆”)。因为城市是社会的中心,所以具有一定的社会重要性。为了保护它,往往需要修筑壕沟(但并不是所有的城市都有壕沟)。同时,城市作为社会中心,具有一定的社会动员能力,使得这种大规模的建设行为成为可能。

大型城墙和城墙的出现,被考古学家视为判断一座城市的重要标志。正是因为这种大型公共工程的出现,使得当时的社会在某种程度上有了更大的社会动员能力,出现了社会中心。所以,真正区分“护城河聚落”和“城市”的关键指标,是它是否作为社会的中心出现。

城头山城

城头山城

城头山城所在的溧阳平原,从八九千多年前的蓬头山文化和皂市下层文化就有护城河聚落。这是一种在村庄周围修建小型土壕以保护村庄的设施。由于这些遗址没有护城河以外的部分,其影响仅限于单一聚落内部,其工程规模、聚落内部结构以及整个时代背景都不支持将其视为城市和社会中心的判断。城市网站通常是大型网站或网站群的中心。[7]

除了城头山,还有澧县的鸡鸣城(面积约15万平方米)。位于湖北省公安局的纪明市(面积约19万平方米)、清河市(恢复面积约7.3万平方米,剩余面积约6万平方米);湖北石首走马岭(内城面积约10.5万平方米,外城面积约50万平方米[8])和湖南华容七星墩城(内城面积约6.5万平方米,预计整个外城面积可能达到40-50万平方米);共有六个城市位于现在的长江以南,也在古代云梦泽的南部和西南部。

这些城市遗址的发掘才刚刚开始。目前只能初步判断,大部分在大溪文化时期就有聚落,后来升级为区域中心建城。城市的兴起发生在5500年前以来的屈家岭-石家河文化时期,七星墩城等个别城市可能只有5000年左右的石家河-后石家河文化时期的城市。[9]

其他几个城市位于长江和汉水之间地区的西缘,也是鄂西台地向江汉平原过渡地带的前沿。目前这些城市的发掘资料很少,但普遍知道诸城下层有大溪时代的聚落。江汉之间的地区比洞庭平原更晚被人类开发和定居。一般从大溪文化开始出现稳定的聚落,部分遗址在屈家岭文化时期发展成为区域中心,从而导致城市的建造。

江汉之间最大的城址是屈家岭文化晚期建造的荆门后港河城(面积约70万平方米)[10]。

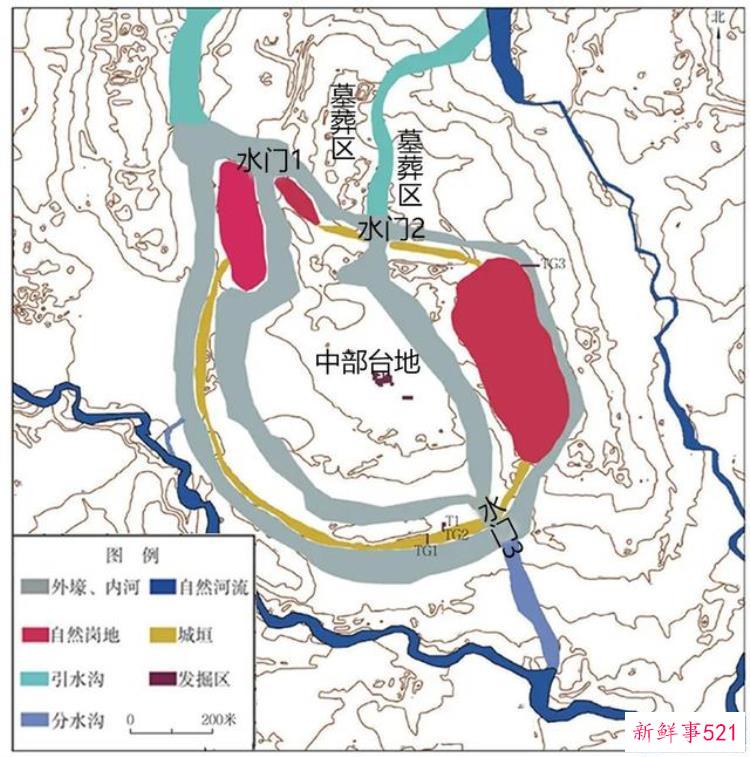

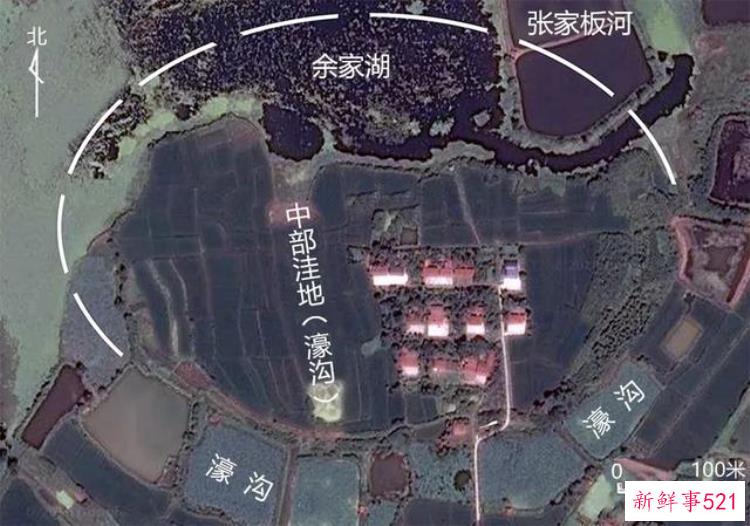

何澄市

何澄市

何澄西北20公里处有马家欢城[11](面积约33万平方米)。遗址下层为大溪时代聚落,屈家岭时代建城。位于何澄市东南八公里处的荆家城,虽然在1985年就进行过地面勘测,但至今没有正式发掘[12]。但根据已公布的勘测资料和卫星图像,笔者推测这也是大溪时期形成的聚落,城墙很可能建于屈家岭-石家河时期,面积约18万平方米。

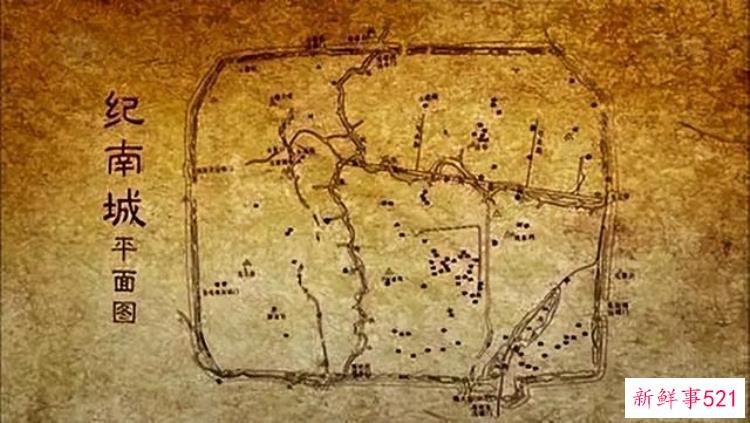

江陵的银香城,大溪早期有住宅遗址,屈家岭早期建成(城市剩余面积约14.4万平方米,恢复面积可达22万平方米);经过多次重建,这座城市被用来为楚国的熊。[13]殷巷城南,荆州城外的京南寺遗址,原是张家山遗址的一部分,但因砖厂取土,损毁严重。张家山南北长约460米,东西宽约330米。大溪文化、屈家岭文化遗存

印象城

印象城

发现古城最多的地区是汉北地区,大部分集中在古云蒙泽北岸。而且汉北地区的城址大多从一开始就以城市的形式出现,在建城之前没有聚落,说明人们是有目的、有意识地来探索这一地区,选择土地建城的。其中,龙嘴城(面积约8.2万平方米)、邓家湾城(面积约20万平方米)、谭家玲城(面积约26万平方米)建于游子岭文化晚期和屈家岭文化早期,是最早的。残存的城池大多建于屈家岭文化或石家河文化交界处,绝对年代约在5000年前或比此早200至300年左右,其中石家河城最大(面积约120万平方米,护城河180万平方米)。

周边不远处有陶家湖城(面积约72万平方米)、门门湾城(面积约20万平方米)、笑城(城内剩余面积约7.9万平方米,推测原面积约10万平方米)、叶家庙城(面积约30万平方米)、张西湾城(剩余面积约9.8万平方米区域西北角,襄阳西北有凤凰嘴城(面积约25万平方米),东北角桐柏山之间有大武土城(面积不详)。

由于缺乏发掘,这些城市的年龄下限大多不明确。其中,目前只知道龙嘴城在屈家岭文化晚期后被废弃,而笑城在熊的楚国还存在,但继承与重建的关系不清楚。[16]此外,商代的盘龙城自游子岭文化开始就有聚落,文化层最底层的年代最早可约在5700-5500年前[17]。

古云梦泽东岸目前尚未发现屈家岭、石家河城址,但该地区湖泊众多。作者认为应该有至今未被发现甚至淹没的城市。在幕府山的最东部,发现了一座石家河及石家河后的姚家岭城(城的残存面积约为45000平方米)[18]。

这些城市的发现引起了学术界的广泛关注。到目前为止,已经发现并公布了20多个城市。有学者根据江汉地区城市的分布密度估计,开始可能有30个左右。[19]实际数字可能超过这一估计(图1-5)。当时,这些城市联合起来,形成了一个更大的联合城邦体系,它们成批地出现在以古云梦泽为中心的广大周边地区。长江和汉江水系是这个国家与其他地区和古代国家之间的交通网络。通过这些河流及其支流湖泊,形成了一个非常庞大的区域互动网络,标志着整个江汉洞庭地区成为当时历史和文明的中心,是中国原始文明最早的发祥地,被中国学者称为“苏美尔”。这一隐喻定义的直接证据是,如果把从大溪文化到石家河文化的城市放在中国的历史发展语境中,进行宏观的跨区域比较,不难发现,这一城市网络是中国最古老、持续时间最长、规模最大的城市体系。

虽然长江中游城市如此重要,但是由于种种原因,我们对这些城市的了解还非常不足,相关的基础资料非常缺乏。比如,大部分城址没有被充分挖掘和了解,修建日期和平面布局不明确;在近20个公布的城市中,只有城头山城的建设历史最为清晰。印象城、龙嘴、石家河、鸡脚城、笑城、何澄、走马岭、叶家庙、七星墩等。也做过小规模的墙体解剖,公布过数据,所以我们知道现存墙体的年代,但是碳14测年数据等硬证据还是非常匮乏。其他城市的建造历史不太清楚,还有相当一部分城市没有被挖掘出来。

尽管如此,根据已发表的资料,我们大致可以还原中游诸城系的发展情况

(二)云梦泽《须弥》诸城网的年代和发展阶段长江中游地区在六千年前就已进入文明之路,先后进入前国家社会和古代早期国家社会阶段,诞生了东亚第一座城市;到了5500年前,我们已经可以讨论了,此时以诸城为区域中心的联合城邦网络已经初步形成。纵观先秦时期长江中游城市和联合城邦网络的发展过程,笔者认为这一地区的文明进程可以分为以下八个不同的阶段:

1.前一阶段

绝对年代为公元前五千年末至公元前四千年初,区域聚落呈现网络化、集群化趋势。出现了专业化生产,如灌溉农业、建筑(包括神权中心的大型高层建筑、城墙、护城河、码头建筑)、石器、制陶、炼铜、纺织、制漆、玉器加工等。

由于资源条件和社会发展的差异,山区猎人和平原农民有不同的优势产品,如山盐、山货和玉石、绿松石、孔雀石、红铁等矿物,以及平原谷物、陶器和织物等。两者相辅相成,发展水运和长途贸易交流。

在这种背景下,由于地理上的便利和各种机会,个体聚落发展成为最早的区域中心或城市。作为最早的专业化生产中心(形成相对优势产品)、神圣礼仪中心(进行社会整合,形成适应新形势的内外社会秩序)和远程贸易中心(交换各自优势商品),积极推动更大规模的区域一体化和经济、技术、社会文化的大发展。

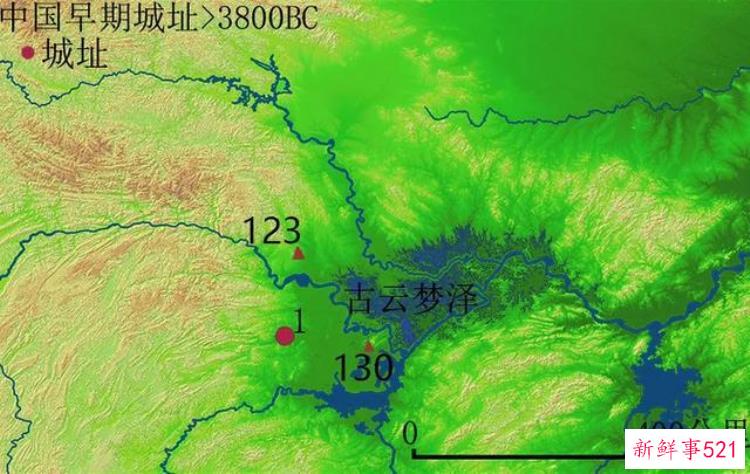

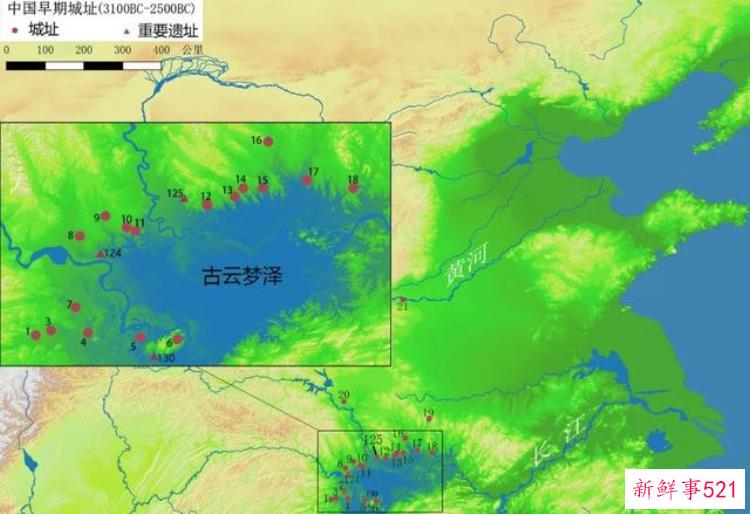

据我们所知,这一划时代的变化可以用——溧阳平原城头山城来代表,它在一万年前就定居在那里,位于洞庭平原的西缘,离山不远。该城出现于约6100年前,是东亚最早的城市(图1)。

图1公元前3800年前中国城市遗址分布。

图1公元前3800年前中国城市遗址分布。

2.古代国家制度的初始阶段

再往后一点,绝对年代在公元前四千年的早中期,已经初步奠定民族化基础的人从洞庭平原出发,北上,过长江到鄂西的台地,再向东北过汉江到北汉地区大红山的南缘。在此背景下,江汉地区开始出现了与溧阳、洞庭平原相同技术和文化体系的大型遗址,如关庙山、殷襄城、京南寺等,而北汉地区则出现了屈家岭、游子岭等大型聚落。天门龙嘴建于公元前四千年中期,几乎与此同时,邓家湾和谭家玲相继建成。

江汉和汉北地区从一开始就表现出较高的社会文化发展水平,聚落生活稳步发展,说明最早的拓荒者是有备而来的。迁入前,他们有着丰富的农耕和定居经验,对自然环境有着良好的控制和适应能力,掌握了烧土砖、造船、陶窑、炼铜炉等技术,有着良好的社会组织经验。

公元前3500年左右,除了城头山、龙嘴、邓家湾、谭家玲外,其他城市可能已经建成,特别是很难想象在洞庭、汉北有城市的时候,江汉之间的鄂西地区还没有建城。究其原因,可能与目前考古发掘不足,导致我们无法详细了解现阶段存在的城市有关。所以,目前笔者还不能做出一个上古系统初始阶段的地图。

3.繁荣阶段

绝对年代为公元前四千年后半期,即屈家岭文化期。经过数百年的孕育和积淀,洞庭、江汉、汉北广大地区在这一时期进入了经济技术、社会文化的全面繁荣时期。以冶炼为代表的技术突破,推动了社会经济、组织结构和精神文化的质变。[21]区域集中化速度加快,附属于其上的中心聚落和一般聚落普遍出现。中心聚落(群)人口相对集中,规模较大,在政治、经济、文化、宗教等方面处于主导地位。社会财富集中在中心聚居地和少数有权势的阶层。

以中心聚落(城市)为代表,各个区域形成政治经济联盟,形成超聚落、超区域的共同体经济和政治发展,逐渐产生更大范围的区域整合,导致在非常广阔的区域内社会文化面貌的一致性。云梦泽联合城邦大概是一个神庙权力联盟国家,以多个神庙为最高权力机构,一城一守护神一神庙,国家网络由多神组成。所以这个地区的信仰体系也很重要,信仰和社会结构密不可分。[22]

这种古老文明的发展趋势,表现在古云蒙泽周边广大地区诸城的社会实践中。诸城比邻而立,并肩而立,连成网络,城邦的区域政治和国家结构基本形成。每个城市都是其周围小区域的中心。它们既是自己的宗教信仰中心————神庙的所在地,又是自己的政治中心的集会和协商场所,是自己的经济中心、仓库、码头、专门生产和市场的所在地。

类似古埃及诺姆的各种地方社会相互依赖,竞争增加,从而形成更广泛的社会共同体;其结构和形成年代可与古代苏美尔和古埃及相媲美。这个国家的经济在精耕细作的水稻生产基础上,形成了相当规模的专业化生产和交换体系,并与偏远地区进行远距离交易,以这种方式对其他地区施加强大的影响,成为当代东亚的主导文明。

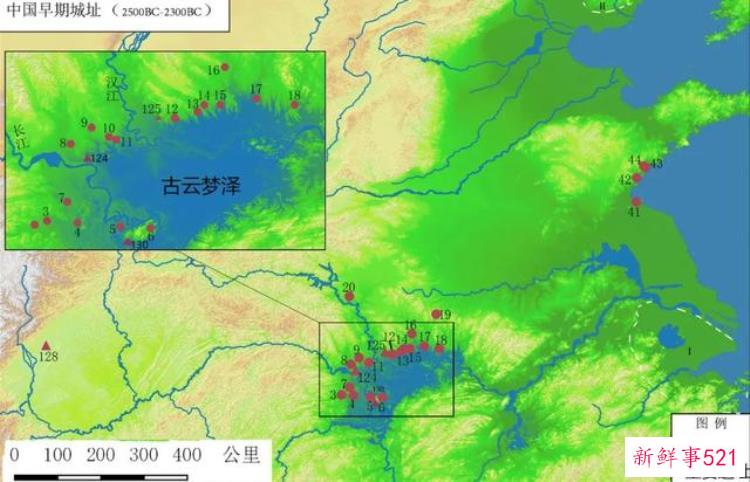

这一时期人口相当多,所以向外扩张,包括开辟新的耕地,在矿区开辟大量新的居民点,发展矿业和炼铜。此时已知的长江以南城市中,应该只有七星墩没有修建,其余都已修建;江汉之间的诸城也已建成;此时,北汉除了龙嘴城、石家河遗址邓家湾城和谭家玲城外,还新建了应城陶家湖城、孝感叶家庙城和天门笑城。同时,由于社会规模的扩大,可以看出疆域扩张的趋势是向外的,外围地区相继出现了更多的大型遗址或具有中心性质的城址,如随州金鸡岭遗址、襄阳凤凰嘴城(图2)。

图二公元前3800-3100年中国城市遗址分布

4.世界历史上最早的大国之一。

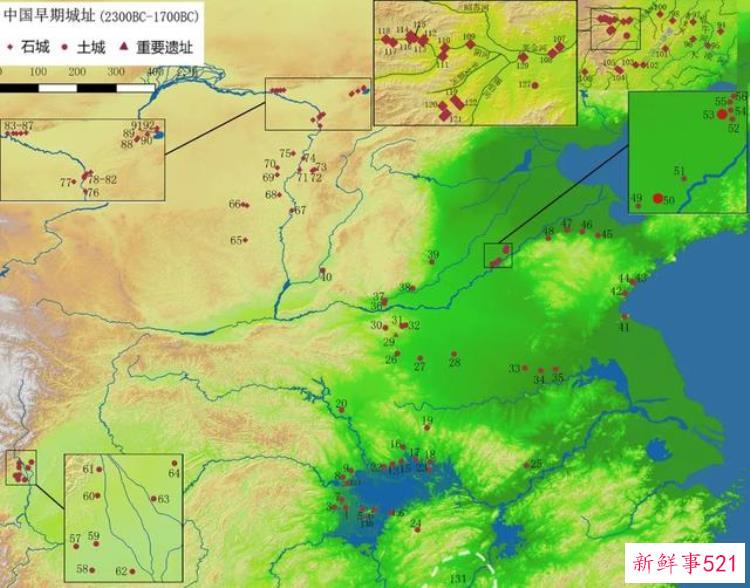

绝对年代是公元前四千年末期到公元前三千年中期,主要是石家河文化。这一时期,前期建设的城市大部分被使用,新的城市陆续出现。这个时代最关键的代表是邓家湾城被废弃,石家河城建在谭家玲城外。与此同时,到处都是新城市建筑,如应城市门门湾城、武汉张西湾城、华融七星墩城等。围绕云梦泽周边核心区,新的聚落不断涌现和发展(图3)。

集群城市经过前期的合并竞争后,由于天时、地利或人和的有利条件,一些城市在整个网络化的国家体系中拥有更多的控制权和话语权,导致城市的分化和更多管理层级的出现,城市之间的隶属关系。当然,这一方面意味着城市成为阶级对立、等级分化和政治集权的象征;加班加点

图三公元前3100-2500年中国城市遗址分布。

图三公元前3100-2500年中国城市遗址分布。

但在新国家中心越来越强大的背景下,这座最古老的城头山城因为远离交通枢纽云梦泽而被边缘化,逐渐衰落。离石家河城太近的龙嘴城直接消失了。同时,以长江中游为中心区域的大国影响力早已超出自身空间。在其影响下,可能与长江中游各国的对外贸易网络有关,周边其他地区也逐渐走上了文明之路,尤其是公元前三千年中后期,其他地区开始出现前各国的社会遗址,包括赣江中游的樊城堆文化、长江上游的宝墩文化、海岱地区的大汶口文化、长江下游的良渚文化和

其中,前两者有幸逐渐发展成为古国,在商周时期成为两个庞大的民族文明,即吴城和三星堆;第三方只开发了存在时间很短的古代小国;至于良渚前文化,由于分布在河流入海的低地,平原的海拔几乎等于海平面的高度,使得它在气候剧烈波动的背景下,经常遭受海侵和海退,阻碍了它进一步的文明发展;而红山文化则因为靠近干冷地区,被来自北方的民族占据,所以后来形成了夏家店的几个文化较低的小国。然而,在这些国家的贵族文化中,很少有红山时代之前的前民族文化的因素。(图3和图4)

石家河乡村的阶级分化更加明显,等级制度已经成为与血缘同等重要的社会组织原则。原来主要围绕神权组织的社会结构开始发生变化,社会权力逐渐脱去公共外表,被少数人垄断和独占[23]。当时可能已经出现了法治政权的萌芽,也出现了原有的神权与新兴的贵族政权的斗争,但石家河国家还没有进入以政治权力完全取代神权的历史阶段,这可能是石家河文化后期衰落后,石家河神权中心解体分裂的重要原因之一。[24]

图4公元前2500-2300年中国城市遗址分布。

图4公元前2500-2300年中国城市遗址分布。

5.国家动乱的阶段

绝对年代在公元前三千年晚期,主要在后石家河文化早期。这一阶段,以三苗为代表的周边山地狩猎者入侵并破坏了平原地区已经高度发达的农业社会国家体系,建立了以三苗为主的国家。[25]

但三苗举国体制动荡不稳,其行政重心往往偏离平原农耕社会的实际要求,如控制水土、注重农时等。导致社会不稳定,许多城市遗址失修和废弃。[26]此时战争的概率增加,遗址出土了更多的武器。石家河城可能已经被废弃,但这里可能仍有一个政治中心。其他城市也已被废弃,如何澄市、叶家庙市和陶家湖,一些城市仍然存在。

但幸存的城市都表现出一个共同的特点,就是加强了战争防御的功能,出土了更多的箭头等武器,如华容七星墩城。同时,慕福山矿冶区开始出现城邦,作为控制关键资源的据点,如桐城的姚家岭。此时的建城目标和意义与屈家岭、石家河明显不同。而且随着长江中游的政权震荡,影响力外溢,周边出现了大量小国。(图5)

图5公元前2300-1700年中国城市遗址分布。

图5公元前2300-1700年中国城市遗址分布。

6.过渡阶段

绝对年代为公元前2000年初,主要在后石家河文化的后期,大致相当于大禹战胜三苗,重新治水,建立夏国的传说。古云梦泽周边的农耕社会摆脱了三苗的统治,重建了农耕国制,一些城址重新成为区域中心。天门土城等城市或中心聚落可能在新兴国家体系中发挥重要作用,从而翻开历史新的一页。[27]相当于夏时期城址的考古资料,至今十分匮乏。当时,除天门土城外,可能还有石家河时期继承下来的其他城市和大型遗址,包括程潇、张西湾、凤凰嘴、银象城、七星墩、京南寺等。石家河时期存在的盘龙城、铜鼓山、云梦城等遗址也逐渐成长起来,成为新兴的区域中心。这时,长江中游的国家重新出现在新的历史地图上。当时周边和很远的地方有很多中小国家和势力。(图5)

7.商朝的历史阶段

绝对年龄在公元前第二个千年中期。虽然社会经历了很大的转折和革新,但以盘龙城为代表的长江中游商业城市,都是建立在原石家河文化或后石家河文化时期的遗址上,这说明了从聚落到城市的历史过程,也说明了这个地区的历史传承是很强的。与这一地区相比,早期存在于秦岭-大别山以北的古代国家大部分都崩溃了。直到公元前二千年中期,也就是盘龙城三期以后,新的民族重新在各地建立了古国,直到殷周时期黄河流域的古国繁荣起来,但这些国家很少与早期的古国有传承关系。

盘龙城

盘龙城

8.熊王朝的楚阶段

长江中游地区先秦各国的发展,从大西文化进入前国时期开始,一直到公元前12世纪雄师楚国的建立,其间并未停止。屈家岭文化到熊的楚国,也有少数城市得以传承,如城、笑城等。其他大部分楚城也是在屈家岭-石家河城,离商场不远的地方重建的。文化方面,虽然有了很多变化,但还是能看到当地的传承关系。

综上所述,长江中游城市的历史很早就开始了,国家网络和文明体系最早形成于东亚,而这种文明一直传承到商楚。虽然考古发现了如此重要的古代文明体系,但以黄河为世界中心的传统观念仍然主导着中国民族文明起源的研究,使得学术界对长江中游早期文明的认识存在严重偏见,对其地位和作用的认识严重不足。以下从年代、建城目的、社会规模等方面对中国各地早期城市体系进行比较研究。讨论的时间范围仅限于公元前1700年,即先商时代,此后出现的二里头、正仪等名城未纳入本次研究。

综上所述,长江中游城市的历史很早就开始了,国家网络和文明体系最早形成于东亚,而这种文明一直传承到商楚。虽然考古发现了如此重要的古代文明体系,但以黄河为世界中心的传统观念仍然主导着中国民族文明起源的研究,使得学术界对长江中游早期文明的认识存在严重偏见,对其地位和作用的认识严重不足。以下从年代、建城目的、社会规模等方面对中国各地早期城市体系进行比较研究。讨论的时间范围仅限于公元前1700年,即先商时代,此后出现的二里头、正仪等名城未纳入本次研究。

【产地】郭立新和郭景云:《中国最早城市体系研究(一)》,《南方文物》,2021年第1期。(未完,未完待续)

[1]郭景云和郭立新:《稻作起源与成长的时空问题》,《中国农史》,2014年第5期和第6期。

[2]郭立新与郭景云:《早期稻田遗存的类型及其社会相关性》,《中国农史》 2016年第6期。

[3]郭景云和郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系》,《东南文化》 2014年第4期。

[4]郭立新著:《长江中游地区初期社会复杂化研究》,上海古籍出版社,2005年;b刘辉:《长江中游史前城址的聚落结构与社会形态》,《江汉考古》,2017年5号。

[5]郭景云:《夏商周:从神话到史实》,第38-57页,上海古籍出版社,2013年。

[6]湖南省文物考古研究所:《澧县城头山》,文物出版社,2007年。

[7]a郭景云、郭立新、范子豪:《考古侦探》,第202、313-325页,台湾交通大学出版社,2018年;b郭立新郭景云范子豪:《时空之旅:文明摇篮追踪》,第79、138、146-147页,上海文化出版社,2017年。

[8]武汉大学历史学院考古系走马岭考古遗址公园管理官员

[9]《荆州博物馆藏》,贾汉卿,《湖北石首市走马岭新石器时代城址的发掘》,《考古》,1998年第6期,页25-30;b荆州市文物考古研究所、公安博物馆、石首博物馆《湖北公安鸡鸣城遗址的调查》、《文物》(第四册)第391-412页,文物出版社,2005年;c湖南省文物考古研究所,《湖北公安、石首三座古城勘查报告》,《古代文明》,2002年第5期,第58-68页;d荆州博物馆,石首博物馆,武汉大学历史系,1998年第4期,《澧县鸡叫城古城址发掘简报》,第16-38+101-104页;e武汉大学历史学院考古系,石首市走马岭考古遗址公园管理处,单思伟,于:《文物》,《湖北石首市走马岭新石器时代遗址发掘简报》,2018年9号;f岳阳市文物考古研究所,罗,欧,丛书10,《考古》,《湖北石首市走马岭新石器时代城址的发掘》,第1-31页。

[10]中国社会科学院某考古研究所,湖北省文物考古研究所,荆门博物馆,沙洋县文物管理所:《考古》,《湖南华容七星墩新石器时代遗址试掘》,2018年9号,第26,50页;b荆门市文物考古研究所,黄,丁,龙,《湖南考古集刊》,《湖北沙洋县城河新石器时代城址发掘简报》,2008年第2期,第27-34+131-132页。

[11]荆门博物馆藏,王传福,唐雪峰,《考古》,《湖北荆门市后港城河城址调查报告》,1997年第7期,页49-53。

[12]荆门博物馆藏,刘、崔仁义:《江汉考古》,《荆门马家垸屈家岭文化城址调查》,1987年第2期。

[13]甲荆州博物馆,福冈教育委员会,袁,5,《文物》,《荆门市荆家城新石器时代遗址调查》,1997,p . 1-10+24;b《荆州博物馆与贾汉卿》,第1期,《江汉考古》,《湖北荆州市阴湘城遗址东城墙发掘简报》,1998年,第17-28+71+97-99页;c由Hideki Okamura(日本)编写,张,第3号,《考古》,《湖北荆州市阴湘城遗址1995年发掘简报》,1997年,第510-459页。

[14]一个陈贤义:《考古》,《湖北阴湘城遗址研究(I)—— 一九九五年日中联合考古发掘报告一》,第2号,1980年;b荆州地区博物馆,北京大学考古系,王红,《东方学报》,《江陵张家山遗址的试掘与探索》,1989年第8期,第679-692+698+769-770页;c荆州博物馆:《江汉考古》,文物出版社,2009年;d郭景云:《湖北江陵荆南寺遗址第一、二次发掘简报》,第39-40页,上海古籍出版社,2013年。

[15]湖北省文物考古研究所、孝感博物馆、安陆博物馆:《考古》、《荆州荆南寺》,第366页,科学出版社,2015年。

[16]北京大学考古系、湖北省文物考古研究所、湖北省荆州区博物馆石家河考古队,第5辑《夏商周:从神话到史实》、《湖北安陆王古溜城址2015年调查简报》,1992年,第272-274、277、282页;b湖北省文物考古研究所,应城博物馆,李桃园和夏风,4号,《湖北史前城址》,《石家河遗址群调查报告》,2001年,第71-76+1页;c刘辉,《南方民族考古》,《湖北应城陶家湖古城址调查》,2009年第1期,第57-58页;d李桃园,《文物》,《江汉平原东北发现两座新石器时代城址》,2000年第1期,第96+71页;e湖北省文物考古研究所,天门博物馆,黄文新,周闻,张一民,4号,《江汉考古》,《应城门板湾遗址大型房屋建筑》,PP . 469-488+527-528;f湖北省文物考古研究所,孟华平,张成明,黄文新,曾令斌,4号,《江汉考古》,《湖北天门笑城城址发掘报告》,第3-13+30+131-136页;g湖北省文物考古研究所、天门市博物馆主编,孟华平主编,陆副主编:《考古学报》,科学出版社,2015。

[17]陈贤义,《湖北省天门市龙嘴遗址2005年发掘简报》,《江汉考古》,第110-144页,武汉出版社,2002。

[18]郭景云,邱诗颖,郭立新,《天门龙嘴》,《论盘龙城城址的年代》,2019年第4名,2020年第3名。

[19]荆州市文物考古研究所:《武汉城市之根商代盘龙城与武汉城市发展研讨会论文集》,《石家河文化:东亚自创的青铜文明》(第四册),第412页。

[20]郭景云:《南方文物》,上海古籍出版社,2013年。

[21]郭景云,邱世英,范子豪,郭立新,杨韬:《湖北公安、石首三座古城勘查报告》,《古代文明》,2018年第3-4期。

[22]郭景云、郭立新、范子豪:《夏商周:从神话到史实》,第315页,台湾交通大学出版社,2018;b郭立新郭景云范子豪:《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起》,第138页,上海文化出版社,2017年。

[23]郭立新:《南方文物》,第295页,上海古籍出版社,2005年。

[24]郭景云:《考古侦探》,第52-53页,上海古籍出版社,2013年。

[25]郭景云:《时空之旅:文明摇篮追踪》,第7-8页,上海古籍出版社,2016。

[26]一个郭景云和郭立新:《长江中游地区初期社会复杂化研究》,《夏商周:从神话到史实》,4号,2020;b郭立新和郭景云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,《中国洪水与治水故事:范型神话或历史传说》,2021年第一期。

[27]郭景云和郭立新:《史林》,《夏处何境——大禹治水背景分析》,第4号,2020年。

【说明】本文作者和出处为郭立新和郭景云:《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》,《大禹治水故事:范型神话或历史传说》,2021年第1期。如有不符,请以原文为准。

中国古代最早的城市规划理论只有一本书,希望对你有帮助:中国古代的城市规划理论散见于《史林》,《中国最早城市体系研究(一)》,《南方文物》,《考工记》等等。《商君书》确定了“首都”、“王城”、“诸城”三级城镇体系、用地功能分区和道路系统;《管子》论述了一定区域内丘陵、山谷、道路、农田之间土地分配的适当比例,以及相应的建城、备战、人口、粮食、土地等条件。中国古代城市规划强调战略思维和整体观念,强调城市与自然的结合,强调严格的等级观念。这些城市规划思想和中国古代各个历史时期的城市规划成就,都体现在把首都城市建设成为“四方之极”和“首善之区”上。战国时期各国都城采用大小城制,体现了“筑城为君,筑国为民”的要求。西汉长安城将宫殿与内广场融为一体;三国时期曹魏邺城采用城市功能区划的规划方法;南北朝时期洛阳城的整体规划得到加强,对中国古代早期城市建设的高峰——隋唐长安城的建设起到了主导作用。长安城的成就是唐代灿烂文化的重要组成部分,影响着日本、朝鲜等国的都城建设。宋代开封城在中国都城建设史上的重要性在于,它是根据五代周世宗、柴荣颁布的圣旨进行有计划扩张的重要范例。后来随着商品经济的发展,延续了几千年的城市里弄制度逐渐被废弃。北宋中期,开封成为一个相对开放的街道系统,形成了中国封建社会后期的城市结构。元代大都的规划吸收了春秋战国时期理想国的规划思想,因地制宜地进行了处理。由大都市演变而来的明北京城,可以说是融合了中国古都城市规划。清代北京大力经营园林,在北京远近郊区留下了宫殿和其他博物馆,使北京成为中国封建时期首都规划建设最辉煌的典范。

中国最早的城市规划理论是什么?希望对你有帮助:中国古代城市规划理论散见于《墨子》,《考工记》,《商君书》,《考工记》等等。《商君书》确定了“首都”、“王城”、“诸城”三级城镇体系、用地功能分区和道路系统;《管子》论述了一定区域内丘陵、山谷、道路、农田之间土地分配的适当比例,以及相应的建城、备战、人口、粮食、土地等条件。中国古代城市规划强调战略思维和整体观念,强调城市与自然的结合,强调严格的等级观念。这些城市规划思想和中国古代各个历史时期的城市规划成就,都体现在把首都城市建设成为“四方之极”和“首善之区”上。战国时期各国都城采用大小城制,体现了“筑城为君,筑国为民”的要求。西汉长安城将宫殿与内广场融为一体;三国时期曹魏邺城采用城市功能区划的规划方法;南北朝时期洛阳城的整体规划得到加强,对中国古代早期城市建设的高峰——隋唐长安城的建设起到了主导作用。长安城的成就是唐代灿烂文化的重要组成部分,影响着日本、朝鲜等国的都城建设。宋代开封城在中国都城建设史上的重要性在于,它是根据五代周世宗、柴荣颁布的圣旨进行有计划扩张的重要范例。后来随着商品经济的发展,延续了几千年的城市里弄制度逐渐被废弃。北宋中期,开封成为一个相对开放的街道系统,形成了中国封建社会后期的城市结构。元代大都的规划吸收了春秋战国时期理想国的规划思想,因地制宜地进行了处理。由大都市演变而来的明北京城,可以说是融合了中国古都城市规划。清代北京大力经营园林,在北京远近郊区留下了宫殿和其他博物馆,使北京成为中国封建时期首都规划建设最辉煌的典范。

推荐阅读

05年女大学生,完美露脸,小穴干净上下粉嫩,无套啪啪,床

05年女大学生,完美露脸,小穴干净上下粉嫩,无套啪啪,床上床下反差好大!

2025-05-10

极品大奶小浪蹄子【小野禾田】推特福利,乳交性爱调教,高

极品大奶小浪蹄子【小野禾田】推特福利,乳交性爱调教,高潮喷水,开裆鲨鱼裤太骚了

2025-05-10

浙江科技学院 魏姣姣 在团建旅游中被拿下 调教深喉技术一流

浙江科技学院 魏姣姣 在团建旅游中被拿下 调教深喉技术一流 被调教视频曝光

2025-05-10

私企女下属 彭瑜 为升职不择手段 酒店献身领导 口爆升职领导

私企女下属 彭瑜 为升职不择手段 酒店献身领导 口爆升职领导爽翻天 被操得骚穴红肿,淫水四溢

2025-05-10

贵州大学师妹 刘晓庆 聊天骚过学霸 酒店捆绑后入喷水 床单湿

贵州大学师妹 刘晓庆 聊天骚过学霸 酒店捆绑后入喷水 床单湿透了青春 喷水画面太刺激

2025-05-10

推荐文章