微信扫码关注

微信扫码关注看新鲜资讯

微信扫码关注

微信扫码关注# 2021年十大考古新发现#今天公布的2021年十大考古新发现,新石器时代是最大赢家。确切地说,庙底沟时代是最大的赢家,因为包括南阳黄山遗址、湖南鸡脚城遗址、滕州尚钢遗址在内的三个入选项目,都集中在庙底沟时代。这一时期也是中国各地史前文明和民族化的时期。中国各地都在走不同的发展道路,努力探索“早期中国”。韩建业老师的文章很有抱负,也很努力,值得一读!

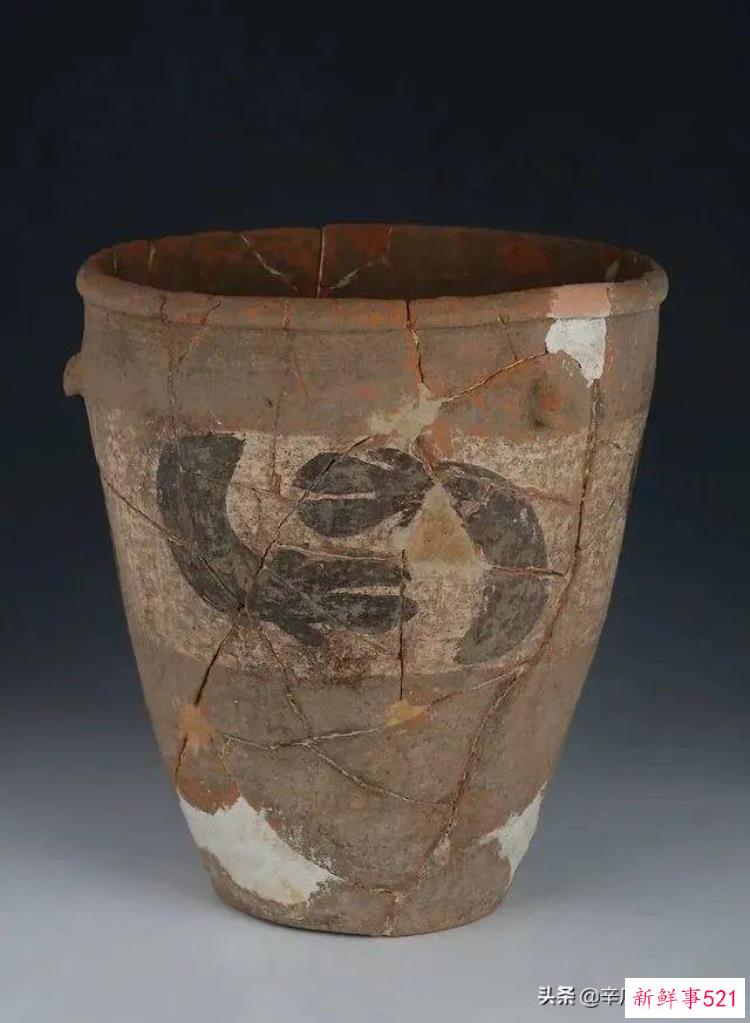

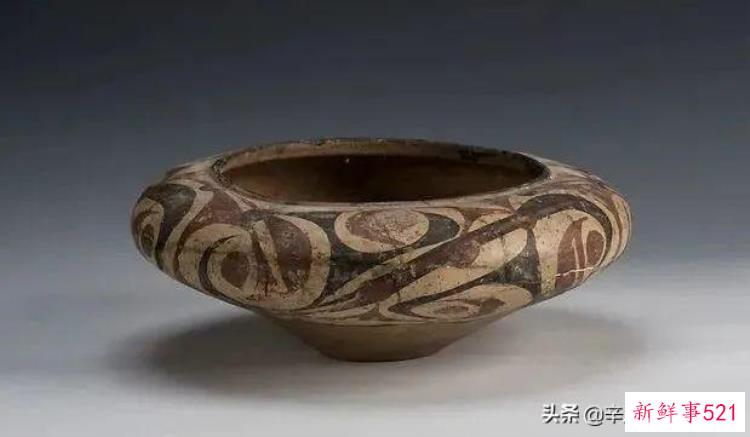

陕西省Xi市高陵区杨官寨遗址出土的庙底沟文化花瓣纹彩壶

陕西省Xi市高陵区杨官寨遗址出土的庙底沟文化花瓣纹彩壶

在仰韶文化的东庄-庙底沟类型时期,中国大部分地区的考古学文化第一次交融接触,形成了以中原为核心的文化群落,这一文化群落的新时代本文称之为“庙底沟时代”。仰韶文化庙沟类型强,对外影响大,基本成为学术界的共识。早在1965年,苏就注意到庙底沟的类型“对遥远的邻近地区有很大的影响”。此后,严文明指出“庙底沟时期是一个非常繁荣的时期,一方面表现为其内部各种地方类型的融合与整合的趋势,另一方面表现为外部文化影响的加强”。张中培认为,这是一个“相对统一的时期”,庙底沟类型(或称尹喜文化)对周边时期的考古文化起到了积极作用。王把庙底沟时期彩陶的传播称为“史前中国的艺术浪潮”。本文在前人研究的基础上,试图论证庙底沟时代是在东庄-庙底沟类型的强势扩张影响下形成的,这个时代的到来标志着文化上“早期中国文化圈”或“早期中国”的形成。

尹喜村遗址位置图

尹喜村遗址位置图

字体1995年6月初,张中培老师参观了1994年尹喜遗址发掘现场。

一个

仰韶文化的东庄型和庙底沟型主要分布在山西西南部和河南西部,其绝对年龄约为公元前4200~3500年新石器时代晚期。

双唇小口尖底陶瓶

双唇小口尖底陶瓶

东庄型以山西芮城东庄村仰韶文化遗存和翼城北橄榄一、二期为代表。年龄介于半坡型和庙底沟型之间,绝对年龄约为公元4200~4000年。东庄类型是在当地仰韶文化枣园类型的基础上,在东移的半坡类型的强烈影响下形成的。具体来说,其壶、罐、坛、瓮等主要陶器具有枣园型和半坡型的特征,尖底瓶的原型是仰韶文化枣园型内折唇口和半坡型杯口的组合(图1,1 ~ 3);尖底杯状瓶和双唇尖底原型瓶的尖底特征,如绳纹、宽带纹(图2、1、2)、三角纹、菱形纹、鱼纹的黑色,以及成堆的头骨和肢骨的二次埋藏,均来自半坡型;素面壶、鼎、尖底瓶的细长特征,随葬品的淳朴习俗基本没有,以枣园类型为主;葫芦形的瓶子,引火炉和彩陶图案如豆荚图案和花瓣图案(图3,1和2)是新的创作。整体来看,来自半坡型的影响是巨大的,某种程度上甚至可以看作是半坡型的关东变种。其大嘴钩罐的钩为鸟头,暗示此型可能有崇鸟习俗。东庄型大致可以分为两个阶段。早期以北橄榄第一期为代表,尖底瓶无颈,胚胎重唇口下唇不突出。晚期以北橄榄第二阶段为代表,尖底瓶出颈,胚胎重唇口下唇较为突出。豫西单县李三桥仰韶遗址

庙底沟型以河南省单县庙底沟一期为代表。其绝对年龄约为公元前4000~3500年(下限可能更晚)。总的来说,它是在东庄类型的基础上继续发展的,新的陶器如直颈壶和炉子反映了来自罗征地区的影响。这种类型的鸟纹彩陶很受欢迎,包括鸟形鼎、炉、盖等。庙底沟类型大致可分为三个阶段,以北郊三、四期仰韶文化二期早期为代表,庙底沟遗址一期和尹喜村庙底沟类型主要遗存为代表,西坡墓葬和H110为代表,为晚期。小口尖底的瓶子先是上唇圆润,下唇下垂,然后嘴唇逐渐变平,最后上唇几乎消失,变得接近喇叭口,瓶底由尖变钝(图1,4~6)。葫芦形瓶的上部由斜弧形变为斜直形,最后成为近似喇叭口的颈边。碗、宽盆由浅弧形腹向深弧形腹发展,而罐、瓮的腹由短弧形向深直演变,器物和附加桩线越来越普遍。彩陶中的花瓣图案逐渐复杂,最后趋于简化(图3,3 ~ 5);起初碗口边缘由宽带纹变为窄带纹,最后色带基本消失(图2,3~5)。就高级西坡墓地而言,至少在后期,庙底沟类型的核心已经转移到豫西。东庄型形成后,以其极富活力的姿态迅速扩张;庙底沟类型的青出于蓝而胜于蓝,进一步扩大了影响力。

河南省汝州市洪山寺遗址出土的庙底沟文化彩陶罐。

河南省汝州市洪山寺遗址出土的庙底沟文化彩陶罐。

二

东庄型和庙底沟型向周边地区的扩张,造成了仰韶文化的“庙底沟”和空前的统一。东庄型一经形成,迅速影响关中地区,使半坡型进入后期,即史家型阶段。陕西渭南史家墓、临潼姜寨二期等。一般继承早期半坡型而有所发展,如锅碗瓢盆向尖底折腹方向的变化,小口尖底瓶、细颈壶的衰落。但很多因素是东庄型的,比如葫芦形的瓶子和彩陶上的花瓣纹、豆荚纹。考虑到半坡型以鱼为主,而东庄型崇鸟,新的鸟鱼结合格局是半坡型和东庄型融合的标志。这股文化浪潮还延伸到了关中西部,甚至到了甘肃中东部,形成了仰韶一、二期、陕西陇县原子头、甘肃秦安大地湾二期遗址(图2、6、7;图3、6),西北可能已经延伸到河西走廊的东部边缘。只是西方流行这些遗物把后背和四肢埋直,而东方很少有人第二次葬在一起。双腹耳罐、双腹耳碗、葫芦口小口尖底瓶、头形口平底瓶等也有一定的地方特色,使关中、陇东的庙沟类型由史家型向保泉型发展,如陕西滑县白水—夏河一期、扶风表一期、宝鸡堡一、二、甘肃秦等。花瓣纹、鸟纹彩陶和双唇小口尖底瓶(图1,7 ~ 9;图2,8;图3,7~9)等典型因素与庙底沟类型相似,区别仅在丁少等细节上。类似的遗存还扩散到青海东部和宁夏南部的西北部,以及陇南西南部和四川西北部。彩陶后期明显复杂(图3,10),与关中东部逐渐简化的趋势正好相反,反映出核心区与“偏远区”逐渐分道扬镳。陕西汉阴阮家坝遗址和汉中地区紫阳马家营遗址流行壶形鼎,与壶形鼎不同

东庄型在——狭义上对晋中北部、内蒙古中南部、陕北、冀西北影响深远,形成仰韶文化白泥窑型和马家小村型。从内蒙古中南部到陕北,先后出现了仰韶文化的陆家坡型和石湖山型,在一定程度上可视为后岗型和半坡型的融合。这时,它变成了柏尼窑型。早期和晚期分别以内蒙古清水河白坭窑C F1点遗存和凉城王墓坡下第一段为代表。一种带有小口和尖底的新型瓶子(图1、10和11)以及一个引火炉、碗和盆很受欢迎。甚至早、晚期的尖底瓶口特征也与北府兵一、二期相对应,充分说明其与晋西南的密切关系。而白泥窑的类型则是缺锅、缺壶、缺灶等。而且花瓣纹的彩陶也比较简单,还是体现了一定的地方特色。晋北、冀西北以前属于后岗类型,但此时已演变为具有浓郁地方特色的马家小村类型,以山西大同马家小村遗存为代表。有宽带纹和花瓣纹的彩陶较少且简单,小口尖底瓶边缘附有一圈泥条,似双唇口,多为单唇直唇。庙底沟类型早中期,晋中北部和冀西北地区的文化面貌与庙底沟类型基本相同,而内蒙古中南部地区则更多地延续了以前的风格(图1,12 ~ 15;图2、11和12;图3,11~13)。庙底沟型晚期,由于红山文化的南移影响,冀西北孕育了最早的雪山一期文化,岱海地区形成了红饰较多的王墓三段,北方地区文化与晋西南的关系日益疏远。

河南省三门峡市庙底沟遗址出土的花卉纹彩罐与庙底沟文化

河南省三门峡市庙底沟遗址出土的花卉纹彩罐与庙底沟文化

东庄型对同东南南方向的河南中南部、湖北北部影响较大。罗征及其南部地区以前是大河村的二期遗迹,但现在它们已经变成了大河村。还有一些新的东庄式的因素,比如一个小口尖底的原型瓶(图1,16,17),花瓣纹,黑豆荚纹。但流行的壶形鼎,崇尚素面、红丝带,仍是当地传统的延续,小口折肚的壶形鼎的出现,是北新文化影响的结果,而豆、杯则有所体现。豫西南、鄂西北曾是仰韶文化的张庄村类型,现已发展为以河南淅川下王岗二期下层和邓州八里岗M534为代表的下王岗类型。有宽带纹、豆荚纹、花瓣纹黑彩、多人二葬等新东庄类型因素,小口尖底瓶多为杯状。庙底沟的类型影响更深。花瓣纹彩陶已成为这些地区的典型因素(图3,14~16)。双唇小口尖底瓶(图1,19)和葫芦形瓶也随处可见,但离豫西越远越少。但是,地方特色依然浓厚。河南汝州闫村遗址、郑州大河村一、二期、荥阳点军台一期、巩义水地河三、四期等。小口尖底的瓶多为短杯,浅腹的壶发达。白色衣服上常用黑、红两色,流行于成人瓮棺,在仰韶文化中称为燕村类型。豫西南、鄂西北仍为下王岗式的延续,以下王岗二期中上层为代表,延伸至鄂西北的郧县、枣阳、随州一带,流行圆腹大锅,小口尖底瓶多为杯口,黑彩彩陶,

东庄型对太行山以东影响最小。仅在河北正定南杨庄三期、永年石北口四期及后期H52遗存中,有少数东庄式因素,如黑色宽带壶(图2、13)、沿绳凹罐、弦罐等,与后岗式顽强抵抗有关。公元前4000年左右庙底沟类型正式形成后,其与后岗类型的对抗终于告一段落。此时,除磁县钓鱼台和正定杨庄外,还有少量钓鱼台式遗存与庙底沟相似(图2,14;图3、17、18),河北平原大部分地区呈现出文化萧条的景象,这可能与庙底沟型进入太行山东麓引发的激烈战争有关。这也从另一个侧面见证了庙底沟类型强势扩张的力度。

甘肃岷县山南树扎庙底沟文化遗址叶纹彩壶

甘肃岷县山南树扎庙底沟文化遗址叶纹彩壶

三

东庄型和庙底沟型对仰韶文化区以外的东北、东部沿海和长江中游地区影响深远。

(1)中国东北

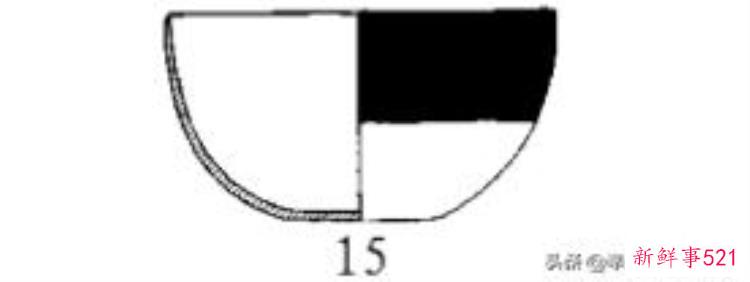

图2 (15)庙底沟时代各地区黑陶碗

图2 (15)庙底沟时代各地区黑陶碗

东庄型和庙底沟型的东北影响导致了红山文化在西辽河流域的兴起。公元前4200年以前,以内蒙古敖汉旗山丘遗存为代表的赵堡沟晚期文化分布在东北西辽河流域,已渗入仰韶文化下的王磐型、后岗型的泥红陶壶和壶中。东庄型形成后强烈影响北方,形成仰韶文化白泥窑型和马家村型,其中前者一直延伸到内蒙古锡林郭勒盟,后者到达河北西北部。由于这两种类型向东北的强烈渗透,西辽河流域的赵堡沟文化转变为以内蒙古赤峰和H2西水泉的蜘蛛山T1为代表的早期红山文化,面貌焕然一新,出现了大量的泥红色陶罐、壶和以黑色装饰的壶,特别是宽带黑色壶(图2,15)被明确认定为东庄型因素。庙底沟型继续对东北施加影响,不仅在冀西北蔚县留下了与三官F3极为相似的遗存,而且使敖汉旗三道湾子H1561和赤峰西水泉F13为代表的中红山文化流行旋涡彩陶,实际上是花瓣彩陶的变种。

花瓣纹彩陶盆,内蒙古自治区清水河县白泥窑遗址出土的白泥窑文化。

花瓣纹彩陶盆,内蒙古自治区清水河县白泥窑遗址出土的白泥窑文化。

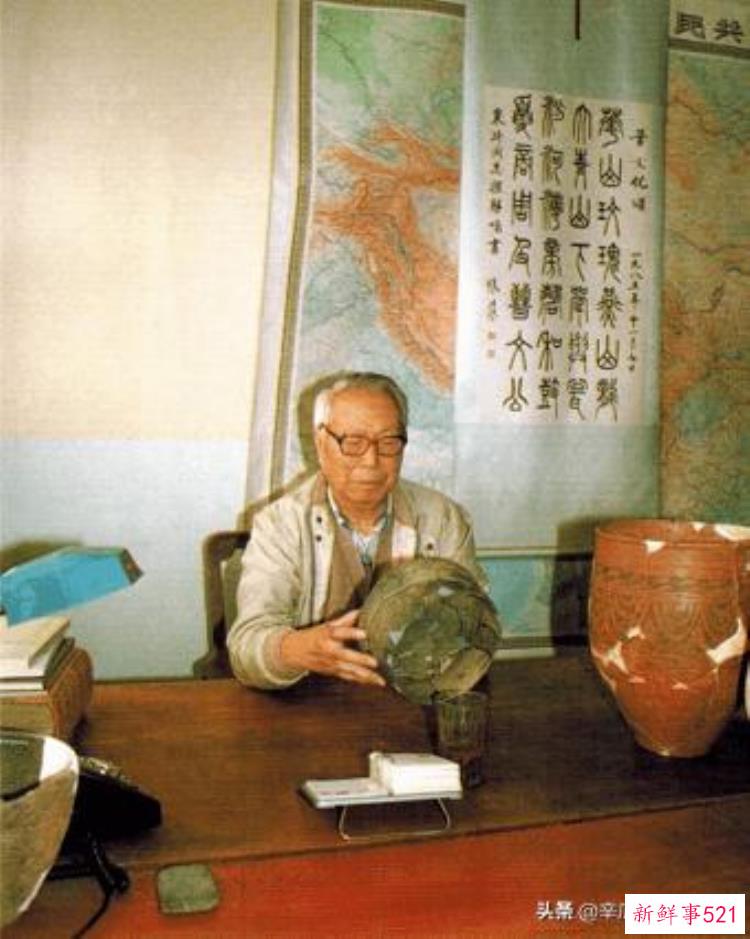

苏老师曾用“华山玫瑰燕山龙”的诗句高度概括了中原与东北的文化联系。他指出仰韶文化因素,如花瓣图案,从华山脚下开始,经过山西南部和中国北部,到达东北。他还说,红山文化“是大凌河上游北方和中原两大文化区域碰撞融合的产物。但到了红山文化晚期,以辽宁凌源牛河梁主体遗存为代表,红山文化已经开始反方向对仰韶文化产生巨大影响。

苏老师摄于中国社会科学院考古研究所办公室。

苏老师摄于中国社会科学院考古研究所办公室。

(2)东部沿海地区

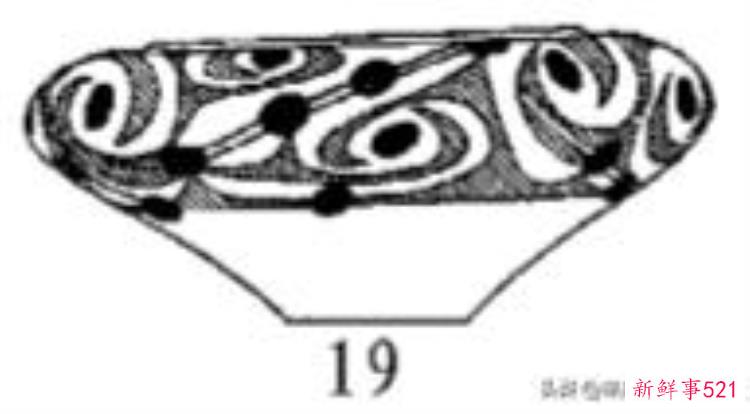

图3 (19)庙底沟时代各地区花瓣纹彩陶壶

图3 (19)庙底沟时代各地区花瓣纹彩陶壶

东庄型和庙底沟型向东部沿海地区的扩张,改变了海岱刚刚诞生的大汶口文化的面貌,在一定程度上刺激了江淮和江浙地区“崧泽”文化的进程,促进了我国东部地区“丁豆湖北文化体系”的形成。公元前4100年左右,在江淮地区龙丘庄文化向北渗透的背景下,海岱地区加入了杯、豆等全新的因素,从北新文化发展到山东泰安H2003为代表的最早的大汶口文化。东庄的类型因素只表现在兖州殷M2558的二次多人合葬上。约公元前4000年后,庙底沟类型的影响显著增强。大汶口、王印等早期大汶口文化遗存,除了多人二次合葬外,突然增加了更多花瓣形彩陶,以及庙底沟类型的因素,如鼓口彩陶碗、宽折彩陶盆(图3、19),在一定程度上改变了大汶口文化的面貌。但从彩陶的黑、红、白三色组合,以及碗口很近的情况来看,更接近岩村类型,说明庙底沟类型是通过岩村类型间接影响大汶口文化的。

江苏省邳州市大墩子遗址出土的大汶口文化花卉纹彩壶。

江苏省邳州市大墩子遗址出土的大汶口文化花卉纹彩壶。

约公元前4100年以前,江淮地区为龙丘庄文化第一期或类似遗存,江浙地区为马家浜文化。后来,在马家浜文化向崧泽文化转变的同时,也出现了与崧泽文化相似的遗存,如北尹营营文化、薛家岗文化、龙丘庄文化等。本文暂称这些相似遗迹的形成过程为崧泽。这些遗存一般都是新的,口小腹鼓,有的肩部饰有许多周纹,这是受口小腹折的庙底沟型和岩村型的影响所致。安徽肥西古山脊H2早期、江苏海安青墩下文化层、吴县草鞋山T304、龙丘庄二期M141葫芦形瓶等处见到的花瓣纹彩陶(图3、20、21)等。都更清楚庙底沟的类型因素。可以推断,东庄-庙底沟的类型,尤其是后者的影响,在刺激“宋泽化”进程中发挥了重要作用。

(3)长江中游

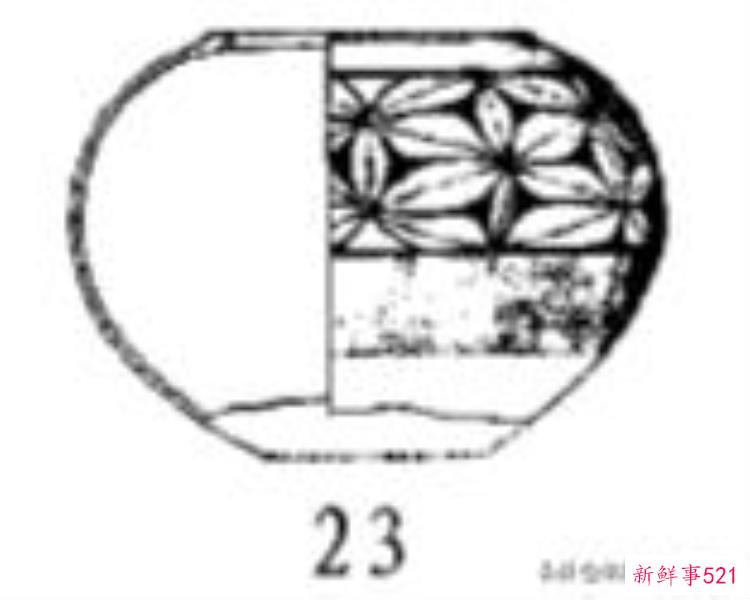

图3 (23)庙底沟时代各地区花瓣纹彩陶壶

图3 (23)庙底沟时代各地区花瓣纹彩陶壶

东庄型和庙底沟型也顽强地渗透到长江中游,不仅为其增添了新的文化内容,也大大增强了其文化活力。公元前4200年以前,长江中游地区的文化可以分为两个体系。汉江以东的湖北钟祥边畈遗存,流行高锥足壶形鼎、红顶碗、壶,实际上与豫西南、鄂北的下王岗一期遗存相似,大体属于仰韶文化体系。汉江以西,以湖北枝江关庙山一期、湖南澧县城头山一期为代表的早期大溪文化,流行大锅、破肚、碗等陶器。后来到公元前4100年左右,大西文化向东渗透,为汉水东部增添了大量碗、碗,形成了大西文化的游子岭类型。与此同时,东庄式花瓣纹彩陶、小口尖底原型瓶(图1、18)、小口鼓腹弦鼎等因素也进入汉江两岸,在关庙山二期、城头山二期遗存中均可发现。此时大溪文化的新彩陶薄胎杯,不排除仰韶文化彩陶的影响。

湖南澧县城头山遗址出土的大溪文化尹喜纹彩陶壶。

湖南澧县城头山遗址出土的大溪文化尹喜纹彩陶壶。

庙底沟类型对长江中游大溪文化的影响更深。其典型因素,如花瓣纹、鸟纹彩陶装饰、多人二次葬等,在新石器时代就有发现

总的来说,由于公元前4000年左右仰韶文化东庄-庙底沟类型从晋南、豫西核心地区强势扩张,中国大部分地区的考古文化交融并形成了相对的文化群落。它的空间结构从内到外至少可以分为三个层次。核心区位于山西西南部、河南西部、关中东部,即仰韶文化东庄型、庙底沟型、保泉型东部的分布区。最具代表性的花瓣纹彩陶,线条流畅,色彩淡雅。典型的器皿,如双唇、小口、尖底的瓶子和壶形的水壶,都有规则的形状和气氛。向外是主要区域,即黄河中游(包括汉水中上游和淮河上游等。),即除核心区以外的整个仰韶文化分布区。花瓣形彩陶的形制各地略有不同,线条呆滞,其中东方的彩陶是多色的;西北地区尖底小口瓶多而鼎少,东南地区尖底小口瓶少而鼎多,也反映出地域差异。再向外是仰韶文化的边缘地区,如黄河下游、长江中下游和东北。真品或变体的花瓣纹彩陶,以及黑带壶、破肚壶形壶、双唇小口尖底瓶、葫芦形瓶时有见到。这个三级结构群落最初设置在东庄型,成熟在庙底沟型。是一个持续了600年至700年的相对稳定的文化群落,其时代构成了庙底沟时代。这个文化群落与东北亚的桶文化体系和华南的釜文化体系略有重叠,但总体上是自成体系的(图4)。

陕西省Xi市临潼区姜寨遗址出土的半坡文化绘画工具一套。

陕西省Xi市临潼区姜寨遗址出土的半坡文化绘画工具一套。

庙底沟时代是社会开始分化的时代,后来铜器时代的社会变革和复杂化趋势就是从这里开始的。具体来说,东庄型和庙底沟型早中期,核心区和主体区爪镰、石铲等农业生产工具大量增加,表明农业有了很大进步;穿孔石霰作为一种特殊的武器,已经少量出现,可能具有军事力量的象征意义,暗示着战争在社会中的作用越来越重要。聚落内房屋大小不一,成排分布,社会秩序井然,显示出当时有很强的社会组织和管理能力。至于墓葬基本没有随葬品,一方面说明当时的贫富分化和社会地位还是很有限的,另一方面也是当时社会平淡的一种表现。我们曾经把这种铜器时代的社会发展模式称之为“中原模式”,这种模式已经初具雏形。边缘地区的大汶口文化、崧泽文化、北阴英英文化墓葬同时分化明显。特别是玉器和石器的生产水平远高于仰韶文化,在社会发展上似乎是超前的,这也是仰韶文化社会发展“东方模式”的初步体现。但归根到底,这些文化的快速发展离不开仰韶文化庙堂底沟式的启发。到庙底沟型晚期,核心区附近的遗址已经出现200-300平方米的大型“宫殿式”房屋和大型墓葬,如河南灵宝西坡、陕西白水峡河、陕西滑县胡荃等,说明社会已经复杂到相当程度,已经站在文明社会的门槛上。而西坡的墓又大又特殊,珍贵的随葬品很少,仍然体现了“中原模式”的淳朴风俗。然而,在——年的东方文化中,如大汶口文化、崧泽文化、北音英英文化、薛家岗文化和红山文化,贫富分化、社会地位分化和手工业:不同的文化

庙底沟时代是一个三级文化共同体,与商代政治地理的三级结构有着惊人的相似之处。这个共同体在地理和文化上为夏、商乃至秦汉以后的中国奠定了基础,所以在文化上可以称为“早期中国文化圈”或“早期中国”,简称“早期中国”。究其原因,东庄型和庙底沟型在中原的兴起,与6000年前后全新世适宜期的最佳水热条件有关。它的强大扩张乃至庙底沟时代的形成,都得益于中原在世界上的特殊地理位置。

推荐阅读

已退圈14w粉福利姬【懒的梨泥Ki】群私拍,年轻的绝美酮体,

可惜博主出于某些原因已经不更新了,现在已经退网了,这是收割最后一波188出的全部视频。

2025-05-13

【新品】,性瘾骚妻,淫妻博主【一个ren】最新VIP群福利,《

【新品】,性瘾骚妻,淫妻博主【一个ren】最新VIP群福利,《红色战袍》加持自慰足交啪啪

2025-05-13

【新品】,约炮大神【狮子座】最新付费,酒吧刚认识的眼镜

【新品】,约炮大神【狮子座】最新付费,酒吧刚认识的眼镜美女,送她回家,在公寓车库直接操了

2025-05-13

韩国AV❤️女优模特:Chuchu 颜值极高绝美

韩国AV❤️CHU-103 Female DOMINATION TEASES 2 DICKS 女优模特:Chuchu 颜值极高绝美

2025-05-13

媚黑人妻 [HoneyTipsy] 酒店约操黑祖宗 骚穴菊花被舔的很舒坦 大

媚黑人妻 [HoneyTipsy] 酒店约操黑祖宗 骚穴菊花被舔的很舒坦 大肉棒多姿势狂插 最后口爆

2025-05-13

推荐文章