微信扫码关注

微信扫码关注看新鲜资讯

微信扫码关注

微信扫码关注“丝绸之路”是德国地理学家李希霍芬在《中国,Ergbnis se eigner reisen和darauf gegr ndeter学生》一书中提出的一个抽象概念,它横跨欧亚腹地,就像一条连接东西方文明的丝带。丝绸之路作为文明对话、民族交流和贸易往来的渠道,在世界古代史上具有非常高的历史地位和作用。除了和平贸易和朝贡交流,丝绸之路上也不乏黄金革命的声音。“所谓连接西域的丝绸之路,其实是在亭台楼阁、码头、烟火的严密保护下畅通无阻的。”战争贯穿了丝绸之路的兴衰。从张骞的“空心化”到丝绸之路受阻衰落之时,战争和贸易共同构成了丝绸之路发展史的主题。运用考古学的基本理论和方法研究古代军事活动,包括对军事活动留下的物质文化遗存和军事活动产生的其他物质文化遗存的研究,注重古代军事思想与物质遗存的相互作用,可以深入了解古代军事活动,达到解释军事发展规律和人类历史进程演变的目的。从这一角度出发,本文对丝绸之路进行了长期考察,以期对丝绸之路兴衰的内在机制有一个深入的了解。

一个

丝绸之路的蒙昧阶段

大量考古发现证明,在张骞下西洋之前,丝绸之路作为文化交流的通道就已经存在。在青铜时代,有许多民族和部落生活在横跨亚欧大陆心脏地带的交流通道上,他们之间频繁的接触、交流和冲突形成了早期丝绸之路上文化互动的基调。先秦时期是丝绸之路的萌芽阶段,位于丝绸之路上的部落大多处于文化萌芽或发展时期。日之认为:“公元前2世纪张骞被掏空时,已经经历或正在经历古典时代城邦和帝国时期的国家或政治单位阶段,从地中海周边,穿过伊朗高原,到中亚,再到中国。”早期政治单位或国家的形成加剧了欧亚腹地的资源争夺,战争在早期丝绸之路的资源争夺和部落迁徙中发挥了突出作用。这一方面是资源竞争的手段和表现形式,另一方面也是民族迁徙的直接原因之一。但是战争是愚昧血腥的,所以早期的丝绸之路也有一定的愚昧。众多的考古发现为探索早期丝绸之路的萌芽和发展提供了直观可靠的参考资料。考古资料不仅能反映早期中西文化接触,还能揭示丝绸之路形成之初的战争情况,能深刻反映出对丝绸之路起源的无知。

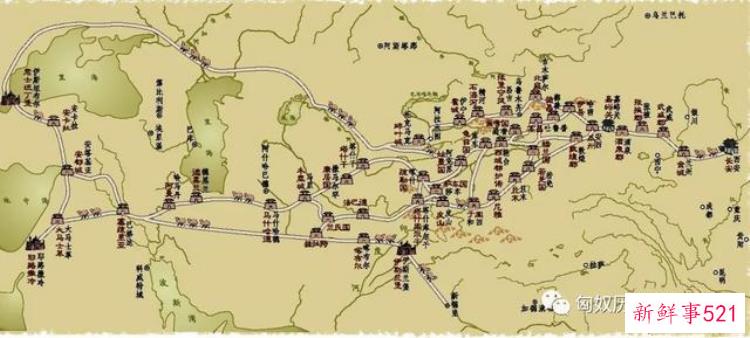

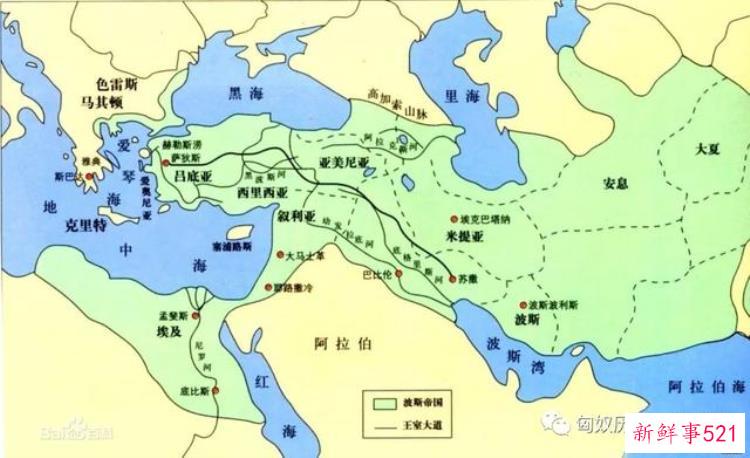

丝绸之路图

丝绸之路图

早期的丝绸之路是指张骞西洋使节“掏空”之前的丝绸之路,既包含时间的意义,也包含空间的意义。从时间上看,早期丝绸之路是公元前6世纪至公元前2世纪丝绸之路的形成阶段。早在新石器时代,丝绸之路就作为文化交流通道而形成,但作为普通的运输通道,单纯的文化交流现象并不能说明其特殊意义。丝绸之路应该是连接东西方灿烂文化的纽带,只有形成相互吸引的两极,才能为丝绸之路的运行提供内在动力。“西域史前文明产生和发展的基本动力在于不断接受周围其他发达古文明中心的影响。西亚文明和中国中原文明是在当地条件下独立形成和发展的。”公元前6世纪至公元前3世纪的亚洲大陆东端,周朝处于发展变化时期。虽然春秋战国时期诸侯纷争,但从文化面貌和社会发展阶段来看,其进步性不容忽视。我

在空间上,早期丝绸之路是丝绸之路的雏形,涉及的地理范围受到人类活动范围的限制,与汉唐时期不同,但丝绸之路的主干已经形成。其大致范围横贯今天的中国西部、中亚和西亚,北至蒙古草原和阿尔泰山,南至印度。幅员辽阔,环境各异,高山大漠,文化多元,历史上形成了许多各具特色的部落和民族,共同构成了丝绸之路的人群要素。

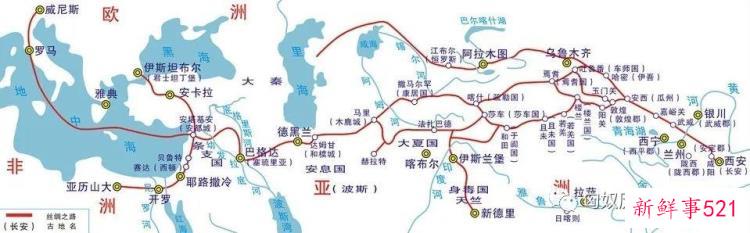

丝绸之路路线图

丝绸之路路线图

工业资源的差异是文明差异的重要原因。公元前一千年前后的欧亚大陆,文明的发展是不平衡的。由于地理和环境因素的影响,从河西走廊到中亚、西亚分布着不同生活方式的民族,农业文化区和游牧文化区长期并存、并行发展。农业民族利用沙漠绿洲、山前地势平坦、土壤肥沃、水资源丰富的特点,发展农业经济。而北方的草原、高原、山区则被游牧民族控制,游牧经济发达。天山南麓和北麓的红山口-石人子沟一期遗存主要表现为定居的农牧业生产方式,但游牧文化因素已经出现,相应的哈密盆地绿洲早就发展了农业经济。红山口-石人子沟文化二期,游牧生产方式成为主流。到公元前3世纪至公元前2世纪,红山口-石人子沟一期遗存逐渐消失,这是具有典型游牧文化的二期遗存入侵所致,其主要手段应该是战争。此外,在石人子沟遗址发现了士兵用管斧或弓箭战斗的场景。红山口-石人子沟遗址中有弓、箭头、管斧、剑、矛、甲等武器,反映了公元前第一个千年后半期这一地区频繁的战争。原因之一可能是由于公元前千年前后气候剧变,自然资源分布发生变化,属于红山口-石人子沟一期的越人生活方式逐渐由定居农业向游牧转变。原本生活在蒙古高原的匈奴部落也在气候剧变的影响下向西向南入侵,并以武力夺取了东天山地区自然资源的控制权,促进了这一地区经商方式的质变,加剧了这一地区的游牧化。

战争在考古学上有以下表现:有防御设施的聚落或城镇;刀、剑、弓、箭等装备等武器;兵器埋藏或兵器祭祀现象;伤亡,士兵;包含战争场景的雕刻艺术品或图画。早期丝绸之路上的战争遗迹非常丰富,充分体现了丝绸之路蒙昧阶段战争或斗争的普遍性。公元前8世纪至公元前6世纪,双鸟回望剑和鹤嘴斧在明辛斯克盆地和中国北方广泛流传。如中宁地区出土了属于春秋晚期的回望剑,此墓出土的器物以马具和兵器为主,有管斧、镦头、箭头等。

青铜鹤嘴斧(宁夏固原博物馆收藏)

青铜鹤嘴斧(宁夏固原博物馆收藏)

公元前2世纪以前,丝绸之路上民族众多,没有一个民族或国家能与两端强大的波斯和中国抗衡。欧洲和亚洲的分裂使得文化交流很少。两端强大的政治势力和分裂的格局,使得这条东西向的大道战乱频仍,生活在这里的部落反复迁徙。自商周以来,中原的统治者一直在对西北的羌人进行大规模的征服战争。到了春秋时期,秦国东进受阻,于是向西扩张,惠及十二国,开放万里。公元前4世纪中叶,在中原王朝的压力下,中国西北地区爆发了羌人大规模迁徙。”这些羌人率先开口问

以羌人为代表的西戎民族与中原统治者的战争,是周秦时期中原文明向西扩张的途径之一。“陇东周秦遗址的出现,伴随着军事征服和人口迁移,秦人进入西汉上游,带有军事殖民性质。”甘肃礼县西山遗址M2003,随葬有3鼎、2苇、1铜戈、1铜剑。墓主人鼻梁处的头骨上插着一把青铜钹,说明墓主人非正常死亡,很可能是战死的。该遗址发掘的其他墓葬也能反映出这一时期秦人与西戎族频繁交战的特点。

公元前2000年至前1000年的剧烈气候变化“导致了中国北方农业边缘地区的人口聚集和对资源的激烈竞争所造成的武装”。放在丝绸之路上,因资源争夺而武装起来的农业文化和游牧文化,并不是中国北方独有的。丝绸之路上民族的放牧和武装是丝绸之路蒙昧阶段的主要特征,也是丝绸之路蒙昧阶段的重要运行机制。匈奴的崛起影响深远。“强大的匈奴联盟时期,中国北部和东部蒙古高原与亚洲西部内陆山麓的交流几乎停止。这种交流不得不改道沙漠绿洲,丝绸之路应运而生。公元前6世纪至公元前2世纪,丝绸之路除东西方文明高度发达外,尚处于蒙昧阶段,农业文化和游牧文化并行发展。但由于工业资源的限制,丝绸之路中段的大部分地区接受了游牧文化的生产方式,他们的军备进一步加强,从而出现了一个高度武装的匈奴民族,开始第一次掌握丝绸之路,拥有强大的军事控制能力。

二

匈奴的崛起与“空心化”

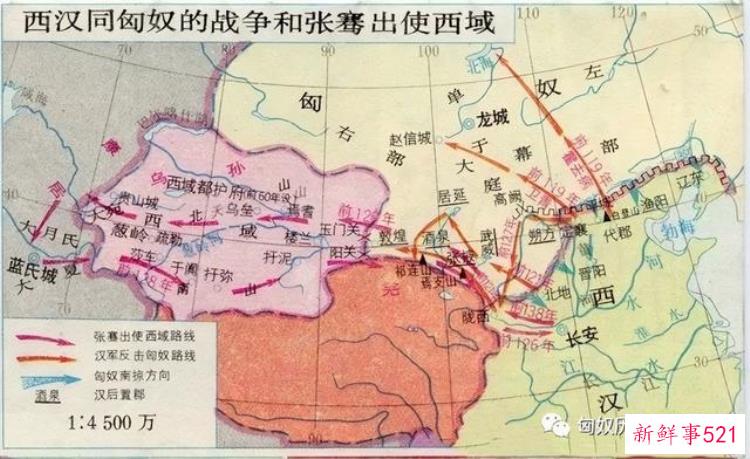

众所周知,张骞首次出使西域有着明确的军事目的,旨在联络越人,抗击匈奴。第二次西征的目的是联络乌孙,“断匈奴右臂”,进攻匈奴。司马迁称张迁西大使为“空心”,从此中原与西域有了官方往来。两次出使西域的目的都是为了抗击匈奴,但盟友不同。文件对西方国家的军事实力比较模糊,比如乌孙的“数万弦控敢战”,康居的“八九万弦控”。但考古发现可以提供更直观的信息,从而获得张骞“掏空”的军事背景。

1

1

匈奴军事遗迹

秦汉时期,楚汉争霸,匈奴乘中原内乱、国家衰落之机,不断扩张,逐渐控制了河套、河西、西域等地。“至于汉兴,匈奴取强,破东胡,取月氏,得大名声,降羌”(第2876页)。匈奴文化是典型的游牧文化。茅盾汗建立了历史上第一个草原帝国,依靠的是匈奴民族强大的军事实力。历史上记载匈奴民族“能以力弯弓,全是骑。”其粗鄙宽大,以畜场猎兽为生,而情急之下,人学战功侵伐,其性也。"

先秦时期,匈奴逐渐在北方草原发展繁荣,形成了独特的游牧文化。在军事领域,擅长骑射的特点造就了令农耕民族闻风丧胆的强大战斗力。目前属于匈奴文化的马具很多。如1976年,准格尔旗玉龙台,匈奴墓出土车马及饰品,有两个直棍铁马衔。战车的出现反映了汉代的影响。1979年,凉城县毛青沟匈奴墓地也发现了马衔等马具遗骸。从春秋末期到二十世纪末

武器是体现军事实力的重要特征。匈奴武器和马具一样,在战国末期进入铁制武器时代。与中原相比,匈奴以剑、斧、刀、镞、戈为主要武器,深刻反映了其游牧军事文化。鄂尔多斯风格的青铜匕首是独一无二的。战国早期陶红巴拉墓地出土的匕首长25.3厘米,中间有脊,柄部扁平。剑首如两个羊头相对,具有强烈的游牧特征。以触须为典型头部的鄂尔多斯匕首,被认为是匈奴的文物,广泛流行于商代晚期至战国晚期的北方草原,在中原地区也有零星发现。到战国晚期,鄂尔多斯匕首也出现了铸铁。匕首是适应匈奴人的战斗方式而发展起来的武器,是个人斗争和保护的武器。骑兵在马背上挥舞匕首的灵活性很强。

鄂尔多斯匕首

鄂尔多斯匕首

匈奴是靠野草为生的游牧民族,但建造有军事防御设施的城市也是其文化的一大特色。目前发现的匈奴城址集中在蒙古,城址规模较小,具有坚固的军事城堡性质。马总结道:“匈奴城址平面基本呈方形或长方形,一般面积不大。长宽约200 ~ 300米,四周有土墙和城门,墙外有沟渠。”例如,“位于中部省份孟根的莫利苏姆特勒金古城是正方形的,每边长235米。围墙外有壕沟,四面有大门。城里有几个大大小小的建筑基地,瓦、方砖、管瓦、板瓦等建筑材料都有。”

从目前的匈奴文化考古遗存来看,汉初匈奴的活动范围已经非常广阔,东至鸭绿江,西过青脊,控制西域诸国,北至贝加尔湖和明辛斯克盆地,南至鄂尔多斯地区,以及陕北、山西两省。先秦时期,连接东西方的草原之路基本被其覆盖,在欧亚大陆的地位十分突出。此外,还对汉朝施加了巨大的政治军事压力,迫使汉朝沿着匈奴控制区的南缘寻求政治军事同盟。

通万城航拍

通万城航拍

2

匈奴对西域的控制

汉初,匈奴主动杀父立国,数次入侵汉境,向西夺取河西和西域的控制权,迫使越人西迁。河西和西域对匈奴很重要。汉武帝时期,匈奴民间谚语“吾失祁连山,六畜不爽;吾山之失,令妻无色,体现了河西及西域对匈奴的重要性。河西和西域优越的自然条件和肥沃的草原为匈奴的发展提供了丰富的物质资源,这也是匈奴占据这一地区的诱因之一。

战国至汉代,河西走廊地区活跃着众多的民族,文献记载的岳氏、乌孙、塞人、匈奴等都曾在此居住。沙井文化、新店文化、马倩文化目前还没有明确的认定,但总体来说这些考古文化应该属于先秦文献记载的羌戎制度。越人是文献中早于匈奴控制河西的民族,其文化特征颇有争议。沙井文化和马倩文化都是公认的越人遗存,但仍有很多漏洞。分析认为,岳公台-西河沟遗址群发现的文化遗存更有可能是岳氏人的遗存。乌孙人的遗骸目前还不清楚。也许真的如文献记载的乌孙是“游历国”,比岳氏弱很多,其文化遗存可能依附于岳氏文化。比如红山口一期——石人子沟遗存就有乌孙文化的因素。

自匈奴进入河西走廊后,这些羌、戎部落或西迁,或与匈奴合并。沙井文化是先秦时期分布在河西走廊东部的文物。它以畜牧业为生,应该是羌族和戎族的一个分支。在详细研究了沙井文化后,李水成认为:“如果从年龄下限考虑,它的消失很可能与匈奴部落在北方的兴起和扩张有直接关系。”也有人认为,最初被认定为沙井文化的永登榆树沟古墓,在鄂尔多斯、固原、中卫等地发现了许多具有浓郁草原文化的文物。这些遗迹应该是战国时期匈奴向西北渗透遗留下来的,应该从沙井文化中剔除。这些遗存反映了匈奴进入河西的历史事实。

匈奴对河西和西域的扩张应以战争为主要手段。历史文献记载了匈奴与月氏的战争,最终迫使月氏西迁。红山口-石人子沟前后的两处遗存反映了这一过程。石人子沟遗址一期发现的房屋大多突然废弃,有几间房屋被大火烧毁。这种现象比较普遍,应该与战争密切相关,证实了匈奴与岳氏的战争。

沙井文化和马倩文化在秦汉时期相继消亡,从地域和时间上与匈奴西进相吻合。虽然无法界定他们的族群,但肯定与文献记载的羌、戎部落关系密切。对这些考古文化的研究,必将有助于理解匈奴占领河西走廊和西域的历史过程。匈奴对河西和西域的控制,是匈奴势力扩张的表现,凸显了其军事实力。它对新兴并逐渐繁荣的汉朝施加了政治和军事压力,迫使其向西扩张,开辟新的东西方交流渠道,以抵消来自匈奴的压力。

丝绸之路

三

汉唐丝绸之路的军事安全体系

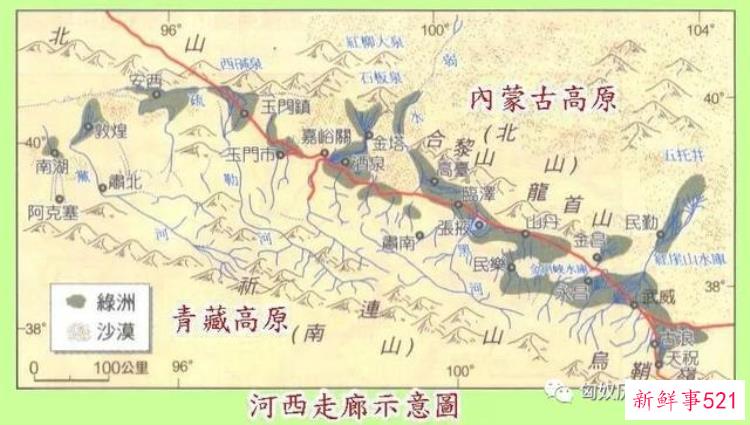

张骞的“掏空”是中原王朝首次出使西域的政治活动,具有开拓意义,也标志着中原与西域的政治联系日益密切,为丝绸之路贸易的繁荣创造了条件。但丝绸之路的开通应该是一个历史过程,不是张骞两次下西洋就能实现的。汉武帝登基以来,数次反击匈奴,开辟河西。元寿二年(前121年),霍去病攻匈奴,匈奴邪王降汉,匈奴退守北方大漠。“金城、河西西、南山至延泽皆空。匈奴到了,就希望了。”从此河西走廊纳入汉朝版图,也打通了与西域的通道,丝绸之路应运而生。

汉唐时期,丝绸之路因驼铃和商贾而兴盛。丝绸之路畅通的保障是沿途的政治稳定和社会和谐。对于汉唐时期来说,维护丝绸之路畅通的需求非常强烈,对丝绸之路畅通的保护也更加积极主动,形成了具有一定历史作用的军事保障体系。

汉唐时期,丝绸之路因驼铃和商贾而兴盛。丝绸之路畅通的保障是沿途的政治稳定和社会和谐。对于汉唐时期来说,维护丝绸之路畅通的需求非常强烈,对丝绸之路畅通的保护也更加积极主动,形成了具有一定历史作用的军事保障体系。

一个

长城系统

长城是具有组合功能的军事防御设施,包括主体城墙和附属的城垣、关隘、烽火台、军事驻地等军事和生活设施。这些设施共同构成了一道坚固的防线,可用于观察、预警、攻防,从而实现大范围的线性防御目标。

汉长城和烽火台

汉长城和烽火台

为了防止匈奴入侵南方,汉朝大规模修建了长城。除了修复秦始皇的长城之外,还修建了一些新的长城,尤其是大规模的河西长城。从丁原六年(前111年)到元丰元年(前110年),武帝修建了从酒泉西到玉门关的长城。太初元年(前104年)至太初四年(前110年),修筑了从玉门到新疆罗布泊的长城。汉代河西长城的走向基本上是p

玉门关遗址

玉门关遗址

长城除了一般的军事防御功能外,还具有军事通讯和交通的功能,与丝绸之路完整的军事保障体系相辅相成。汉代,张掖县杜威居延、寿水所辖的边塞烽火台、堡墙遗址绵延约250公里。要塞城墙从东北走向西南,沿途遍布烽火台,起到了维护河西走廊畅通、保障汉与西域交通、切断匈奴与羌族联系的战略作用。

0,汉朝的烽火

0,汉朝的烽火

在汉晋时期,长城的通讯功能还体现在邮局上,一些烽火台和管鲍也具有邮局的功能。

在特殊情况下,烽火台很难传递信息,需要利用邮政传递信息。甲渠后关支所码头出土的《塞上烽火品约》说:“匈奴入堡,风大风雨大,无篝火,急告,人急病。”在甘肃嘉峪关魏晋墓室M5出土的彩砖上,有一幅信使骑在疾驰的红鬃马上,一手牵着缰绳,一手拿着文件,急着投递的画面,一定程度上反映了丝绸之路上的邮政活动。

甘肃宣泉志遗址

甘肃宣泉志遗址

唐朝国力强盛,疆域辽阔。北疆已经过了长城,丝绸之路东段和长城一线都在它的管辖之下。长城在保护丝绸之路中的作用被大大削弱了。到了唐朝中后期,尤其是秘鲁与俄罗斯之战之后,西北地区吐蕃、回纥、契丹、党项政权的兴起,唐朝已经无力管理西域,丝绸之路也衰落了。

汉唐时期,长城线性保障丝绸之路,提供了丝绸之路北界沿线的安全线。唐朝虽然没有延续汉晋时期长城的安保体系,但仍然利用了长城的交通和通讯功能,丝绸之路上唐朝的烽火台也构成了一条无形的安保线。

2

城市通行证系统

“丝绸之路的运作方式主要是接力,商品中转站和聚集地起着主要的推动作用。”因此,建设丝绸之路城关是历代王朝保持丝绸之路畅通的重要手段,重点是在河西和西域建设军事防御功能较强的城市。而且由于河西和西域地广人稀,城市间距离较远,城市布局有限,一些大城市具有日常生活和军事的双重性质。

交河城有文献记载的历史至少可以追溯到公元前2世纪。西汉元初元年(84年),交河设戊己二校尉,驻交河城。魏晋时期,设立交河郡。交河县设置于唐代,曾是安西都督府驻地。8世纪末,交河落入吐蕃。9世纪中叶后建立交河郡,属回鹘管辖。交河故城具有很强的军事防御功能。有两个门,南面是大门,已被摧毁。东门保存完好。东门是减地保墙挖掘的半圆形瓮。骨灰盒的中间和北面有两个长长的门道。整个瓮被纳入交河故城的整体布局中,不同于中原古代城市结构中常见的瓮在城门外建造小城镇(方形或圆形)以增加城门和城市的保护能力。虽然形式上不同,但功能上显然是一致的。

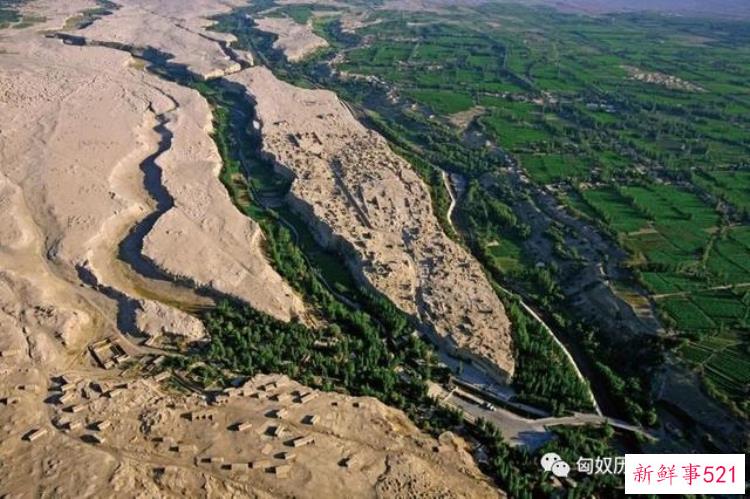

交河古镇鸟瞰图

交河古镇鸟瞰图

交河古镇位于丝绸之路的枢纽。与河西走廊及西域众多城市共同构成了丝绸之路的据点体系。它是官员、军队、商人、僧侣和平民的聚居地和保护伞。等级有序、组织严密、布局紧凑的城市据点

新疆新和县、沙雅县甘薇河西岸发现唐代遗址,包括17座烽火台和21座古城卫。它们是丝绸之路上保存完好的古代军事遗址。唐朝在西域建立的以城市为中心的军事基地,可以有效地为西域和丝绸之路提供有效的安全保障。

唐代的烽火台

唐代的烽火台

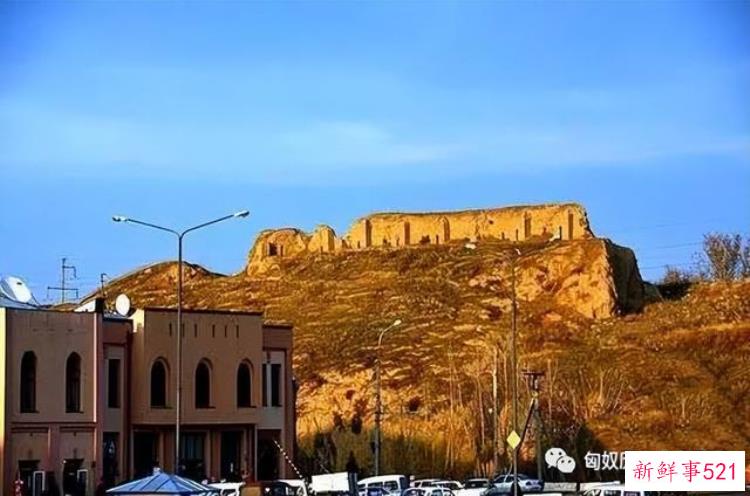

唐帝国疆域空前,西疆一度达到中亚的楚河流域,西域设“安西四镇”,碎叶就是其中之一。碎叶是唐朝帝国最西部的驻军,今天的阿克贝希姆遗址就是唐朝的碎叶城。发掘证明该城有城墙、壕沟、马面、塔、碉楼等防御设施。碎叶城地理位置突出,镇守西域至关重要。在这里建城,对于维护丝绸之路的安全意义重大。

唐朝疆域

唐朝疆域

除了城市对丝绸之路运行的维护,丝绸之路还经常在危险的地方进行防守,如会宁关、乌兰关、金城关、寿水金关关、玉门关、阳关等,这些都是汉唐时期丝绸之路东西交通的主要连接点。佩利奥特曾在库车发现一批文献,被称为“佩利奥特的杜莱杜尔-阿胡尔特藏”。这些文献中有许多关于唐代西域的军事内容。王炳华结合考古遗存对27号文件内容进行了考证,认为都乐都尔-阿胡尔遗址是——年唐安-Xi安-哲觉关的重要军事关隘。据调查,该遗址位于唐安伏羲府以西约24公里处,在外城墙和内城墙之间仍有一层厚厚的牲畜粪便,宽约50米,长110 ~ 118米,面积约5500平方米。推测是驻军饲养军马的“马作坊”。

玉门关

玉门关

延水关遗址

延水关遗址

哲觉馆遗址

哲觉馆遗址

“城镇的兴起进一步促进了中亚的商业活动和国际贸易,从而打破了边远地区。

该地区的隔绝无疑对促进东西方经济文化交流起到了积极作用。“丝绸之路鼎盛时期,丝绸贸易在城市经济繁荣的基础上促进了汉唐丝绸之路的繁荣,城市本身的军事防御功能为丝绸之路的畅通提供了后勤保障。再加上关隘的辅助,城市关隘系统把丝绸之路上的人聚集成点,形成安全岛。

总的来说,汉唐时期,丝绸之路繁荣稳定,是丝绸之路发展史上的两次高潮。一方面是因为汉唐文化固有的光辉,对西方有着强大的吸引力;另一方面,汉唐帝国对丝绸之路拥有积极有效的管辖权和控制权。线状长城体系和点状城关体系共同构成了丝绸之路的军事保障体系,但任何体系都不是完美的,仅仅依靠坚固的长城和城关不足以维持丝绸之路的畅通。汉唐帝国凭借强大的军事实力征服周边国家和民族,也是积极维护丝绸之路畅通的必要措施。

四

战争和丝绸之路的衰落

丝绸之路的开通与战争密切相关,丝绸之路的衰落也是由战争催化的。唐朝后期,失去了对河西和西域的控制,丝绸之路贸易安全受到打击,政局不稳导致战乱频仍,进一步加速了丝绸之路的衰落。在11世纪后期的丝绸之路上,“宋朝占据起始段,西夏控制河西路,吐蕃和龟兹回纥拥有青海路,高昌回纥国位于西域北道东部,喀喇汗王朝完全掌握丝绸之路中段”。汉唐时期丝绸之路不再受强权控制。中世纪的丝绸之路从一开始就是由国家直接控制和引导的。缺乏国家支持不利于人员和货物的流通。安史之乱和中唐朱罗之战的大败加速了丝绸之路的衰落。在西域伊斯兰化的过程中,战争是不可或缺的手段,伊斯兰教徒的东进加剧了丝绸之路上的动荡因素。后来13世纪蒙古铁骑肆虐中亚和西亚时,丝绸之路上的许多贸易中心一夜之间成为废墟,没有了往日的繁华。

战争也是导致交河古镇衰落的因素之一。交河老城建在30米高的平台上,城两边有宽100米的天然河流,易守难攻。“然而,随着军事技术的发展,战争对地形条件的要求也发生了变化。火药和火器广泛用于军事。虽然不能完全取代冷兵器,但对军事战术产生了重大影响。在堡垒的攻防战中,进攻方可以采取火药爆破和火力炮击的方法,效果相当显著。因此,随着军事技术的发展,交河的防御功能大大降低,城池无险可守,失去了再次作为军事中心的条件,使之衰落。

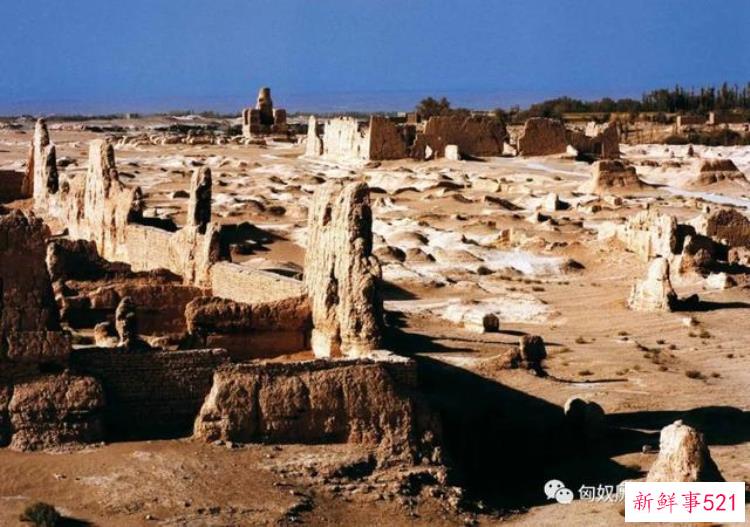

从7世纪到9世纪,撒马尔罕一直是中亚重要的政治、科学和文化中心,丝绸之路的枢纽,被誉为“郭康的金桃”。“从地图上可以看到,粟特特别是撒马尔罕的位置,经由天山南路或北路,东边是中国的中部地区,南边是阿富汗和印度,西边是波斯,西北是欧洲。这些国家相互交流时都经过这里。随着交通的发展,各国的产品自然在这里聚集和分布。因此,它的商业必须得到发展,它的城市性质也具有浓厚的商业色彩。”10世纪后,日渐衰落。1220年,成吉思汗在西征中被烧死。考古学家发掘了弗拉西阿布遗址,该遗址被证明是撒马尔罕。在城的北门下发现了一件用银板制成的马具装饰品,这是撒马尔罕被攻破时逃跑的官员们埋下的。

蛟河古城遗址

蛟河古城遗址

撒马尔罕

撒马尔罕

交河、撒马尔罕等中亚贸易中心的衰落大多经历了战乱。同时,原有的文化和城市遭到破坏,千百年来形成的丝绸之路贸易网络也遭到破坏。此后,丝绸之路逐渐衰落,东西方交流也从陆路转向海上。

明清时期,丝绸之路在对外交流中的作用远不如海上丝绸之路。郑和下西洋与张骞下西洋一样,是开放航道上的又一创举。明清时期对西北的管理主要是为了防止西北少数民族的动乱。在明朝,长城也是为了防御北方的蒙古而修建的。此时,丝绸之路的防务需求已经明显下降。到了15世纪下半叶,西北的守卫全部失守,明朝退守嘉峪关,汉唐丝绸之路不再优雅。

五

标签

丝绸之路是世界历史上最重要的文化交流渠道之一。很难想象,如果没有丝绸之路的沟通,亚欧大陆会是什么样子。战争是人类文明史上不可或缺的因素。虽然残酷冷酷,但一定有它的价值和意义。丝绸之路的开辟、繁荣和衰落都伴随着强大的军事因素。战争一方面保证了丝绸之路的畅通,另一方面也破坏了丝绸之路构建的文化和贸易网络。汉唐帝国为军事维护丝绸之路而采取的诸多措施,最终目的都是为了构建符合自身利益的“中外秩序”,维护和扩大自己的影响力。从丝绸之路的发展历史来看,所有有助于丝绸之路畅通的军事措施都是为了追求和平。丝绸之路上的每个人都是渴望和平的人。有了和平,丝绸之路就通了,有了混乱,丝绸之路就断了。毋庸讳言,丝绸之路的畅通与和平需要靠军事手段来维持。

给…作注解

[1]费迪南德冯李希霍芬《中国:铃仙与德国研究》,柏林:迪特里希赖默出版社,1877年。

[2]傅《秦汉社会经济史》,第439页,人民出版社1982年版。

[3]日知《张骞凿空前的丝绸之路——论中西古典文明的早期关系》,《传统文化与现代化》,1994年第6期。

[4]水涛《西域史前文明发展的若干理论问题》,《西域研究》 2005年第4期。

[5]任蒙《公元前一千纪东天山地区考古学文化遗存研究》,西北大学博士学位论文,2012。

[6][日]佐佐原真司《日本世界战争的起源》,《战争的进化与国家的生成》,东洋书店,1999年。

[7]宁夏回族自治区博物馆考古队《宁夏中宁县青铜短剑墓清理简报》号,1987年。

[8]赵丛苍和何立群,1996年第2期。

[9]王志友《考古》,《塔里木地区羌人初探》,2014年第5期。

[10]赵丛苍和其他人,2008年4月4日。

[11]王明科《中国史研究》,第410页,(台北)云辰文化,1997年。

[12]与邵,《考古材料所见早期秦文化的军事性》,《兰州学刊》,2015第1期。

[13] 《甘肃礼县西山遗址发掘取得重要收获》,第2692页,中华书局,1962年。

[14] 《中国文物报》,第3161页,中华书局,1959年。

[15] 《华夏边缘——历史记忆与族群认同》,第2876页,中华书局,1965年。

[16]同[13],第3743页。

[17]内蒙古博物馆等。《匈奴联盟与丝绸之路的孕育过程——青铜时代和早期铁器时代中国北方与欧亚草原的文化交往》,《吉林大学社会科学学报》,1977年第2号。

[18]田《汉书》,1983年第1期。

[19]翟《史记》,1984年第3期。

[20]田《后汉书》,1976年《内蒙古准格尔旗玉隆太的匈奴墓》第1期。

[21]马《考古》,《近年来内蒙古地区的匈奴考古》,2013年第1期。

[22]乌恩《考古学报》号,1990年第4号。

[23]丁岩《北方地区出土之马衔和马镳略论》,西北大学硕士学位论文,2003。

[24]李水成《内蒙古文物考古》,第152页,文物出版社,2009年。

[25]同[24],第144—145页。

[26]同[14],第3167页。

[27]吴健《桃红巴拉的匈奴墓》,《考古学报》,第1号,1991年。

[28]罗《关于匈奴城址功能的探索》,1964年《中州学刊》第6期。

[29]王子今《论匈奴考古研究中的几个问题》,2013年第2号。

[30]甘肃居延考古队编译组《考古学报》,《岳公台—西黑沟遗址群及相关问题研究》第4号,1979年。

[31]甘肃省文物队等。《东风西渐——中国西北史前文化之进程》,第51页,文物出版社,1985年。

32杨建新《河西的汉代长城》,《文博》,第2号,1995年。

[33]联合国教科文组织驻华代表处等。《临洮秦长城、敦煌玉门关、酒泉嘉峪关勘查简记》,第158页,东方出版社,1998年。

[34]李秉诚《文物》,《交通史视角的秦汉长城考察》 1997年第6期。

[35]张广达《石家庄学院学报》,第17-18页,广西师范大学出版社,2008。

[36]王炳华《“塞上烽火品约”释文》号,1987年。

[37]张平《考古》,《嘉峪关壁画墓发掘报告》(第二辑),新疆大学出版社,2007。

[38]王志来《论丝绸之路的产生、发展和运行机制》(上),第76页,新疆人民出版社,2004年。

[39]钱伯权《西北史地》,《交河故城——1993、1994年度考古发掘报告》 2000年第2号。

[40]孙,等著,2005年第6期。

[41][日]羽田朱恒著,耿世民译《甘肃境内遗存的古城址》,第125页,中华书局,2005年。

(作者:赵丛苍张超)

(资料来源:《文史知识》)

推荐阅读

媚黑人妻 [HoneyTipsy] 酒店约操黑祖宗 骚穴菊花被舔的很舒坦 大

媚黑人妻 [HoneyTipsy] 酒店约操黑祖宗 骚穴菊花被舔的很舒坦 大肉棒多姿势狂插 最后口爆

2025-05-13

翘臀少女的牛仔裤被撕裂 再被幻龙大鸡巴插烂 高潮痉挛白浆

犯罪级美臀『Creamspot』最新合集❤️翘臀少女的牛仔裤被撕裂再被幻龙大鸡巴插烂 高潮痉挛白浆四溢 绝美淫叫

2025-05-13

湖南省人民医院淫王色魔陈胶 医术高超却也淫他人妻 全网爆

湖南省人民医院淫王色魔 陈胶 医术高超却也淫他人妻~现在的一些医生可谓是相当下头,仅凭借着高超的医术就敢为所欲为让人属实大感震惊~可能是在医疗期间色心大起与其女主发情,两人来到私下激情干炮女子也是极其的主

2025-05-13

独家曝光南昌大学共青学院摄影部部长刘诗琦口交吞精视频流

下却与他人各种约炮操爱 在外和炮友酒店内口交吞精等等层出不穷~精致的小舌头来回舔着龟头很是精彩,深喉按着头塞进去强势口爆且用镜头怼脸实拍着超有看点~不过咱就是说她这素颜确实是有点不够带劲了,黑黑的脸蛋带

2025-05-13

极品颜值大长腿舞蹈生与男友私密性爱啪啪流出 蜂腰翘臀大长

极品颜值大长腿舞蹈生与男友私密性爱啪啪流出✅蜂腰翘臀大长腿御姐女神,人前高冷女神私下是大骚逼一个

2025-05-13

推荐文章