微信扫码关注

微信扫码关注看新鲜资讯

微信扫码关注

微信扫码关注一.考古发现概述

陶寺文化因山西省襄汾县陶寺遗址而得名。新中国成立后的1958年,丁来普首次发现了陶寺遗址。当时确认的范围仅限于陶寺村南南沟到赵王沟之间的区域,大概有几万平方米。1959~1963年秋冬,张炎黄带领中国科学院考古研究所(现中国社会科学院考古研究所)山西队在山西南部进行了四次大规模调查,重新确定了陶寺遗址的范围包括陶寺村南、李庄、中梁村、沟西村。从1978年4月至1985年6月,陶寺遗址经历了15个发掘季节,历时7.5年,总发掘面积约7000平方米,在普通民居和早期皇家墓地两个方面均有较大收获。发掘报告发表于2015年。20世纪80年代,陶寺遗址的文化特征先被称为“龙山文化陶寺类型”,后被命名为陶寺文化。陶寺遗址发掘过程中,为了解陶寺遗址周边的其他陶寺文化遗址,考古所山西队还对曲沃方城遗址进行了考古发掘,确定该遗址为陶寺文化中晚期大型遗址。1985年,山西省考古研究所对翼城县石楠遗址进行调查,发现它与曲沃方城遗址为一体,总面积约300万平方米。试掘结果表明,它也是陶寺文化中晚期的遗存。

1986年和1995年,山西省考古研究所对山西曲沃徐东遗址进行了调查和试掘,认为是陶寺文化中晚期(以中期为主)200万平方米的大遗址。经试掘,襄汾丁村遗址也属于陶寺文化。这些遗址的发掘,大致确定了陶寺文化核心区的分布范围。临汾夏津墓地经过两次发掘清理,中小型墓葬随葬的玉器和石器更为常见,说明临汾盆地陶寺文化除陶寺遗址外,应该还有次级中心聚落。1986年,山西省考古研究所对洪洞后村遗址进行了调查和试掘,认为该遗址面积约40万平方米,其文化属性属于陶寺文化中晚期,结合了晋中杏花村的部分文化因素,可称为“陶寺文化后村型”,大致确定了陶寺文化分布的最北线,也说明陶寺文化与晋中杏花村相邻。

1999年至2001年,陶寺遗址考古发掘在外郭城取得突破,最终确认了陶寺遗址的存在,初步确定中期陶寺遗址面积约280万平方米,其中东南部小城镇约10万平方米。2002年至2012年,陶寺城址的发掘采用洛阳铲结合重点区域发掘解剖的方法,大致确定了都城的功能分区,如宫殿区、下层贵族居住区、仓储区、中期皇家墓地、守时祭天礼楼区、泽中坊礼楼区、工官管理的手工业区、普通居住区等,并提出早期城址面积约56万平方米。

自2013年以来,在宫殿区周围发现了陶寺宫城的墙壁。到2017年,经过发掘和解剖,确定了陶寺宫城的形制、面积、兴废年代、城门结构和给排水系统线索。陶寺宫城平面呈长方形,占地约13万平方米。始建于陶寺前期,中期使用。中后期被毁,后期重建,增加了双缺口的东南门。很快它又被彻底摧毁了。在现阶段陶寺宫城的发掘和判定过程中,对陶寺外郭城西墙Q3和西段Q4的年代进行了重新判定,否定了jud

2018年至2019年,陶寺遗址考古发掘重点对宫城最大核心建筑IFJT3夯土地基遗址进行了全面揭示,旨在全面完整地了解陶寺宫城最大核心建筑的结构、范围、年代、功能、性质、建造技术等问题,以期对陶寺宫城体系考古发掘起到新的重大推动作用。目前考古发掘尚未完全完成,这一近8000平方米的夯土地基遗址的东南角、南缘中东部和东缘中南部已大致清理完毕,西部和北部尚未发掘。基址上,中间有两个柱网结构的厅堂,仅保留柱基网。“钱坫”于2007年完全显露,面积约286平方米,可分为三个房间。“前厅”的南侧是前广场,北侧是后广场。后广场北侧是“后厅”的柱网,已被严重破坏。只能辨认出两列,但距离与“前堂”相同,估计规模与“前堂”大致相同。中部的“前堂”、广场和“后堂”,年代约为陶寺中期。在中心楼以东的基址中发现了编号为IF37、IF38、IF39的三座相对独立的“大房子”,面积约90平方米,年代为陶寺晚期。它们的结构与陕西延安鲁山毛的夯土墙“大屋”相似,与中期柱网结构的“前堂”“后堂”有较大区别。IF37出土了一个岬型的石臼和更多的盖豆。在地面上出土了一件青铜壁的器皿。在地面上出土了一小块铜。总之,IFJT3还有很多未解之谜。陶寺宫城的布局远比我们想象的复杂。

进入21世纪,陶寺遗址考古发掘自2002年列入“中华文明寻源工程”预研究,2015年完成以来,得到了“寻源工程三大都会工程”的支持。2013年以来,陶寺遗址考古发掘得到了国家文物局“陶寺工程”和中国社会科学院“哲学社会科学创新工程”的“陶寺遗址发掘与研究项目”的支持。

现阶段,中国社会科学院考古研究所山西队与山西省考古研究所合作,重点发掘陶寺遗址。同时,山西省考古研究所也配合基建考古工作,发掘了一些陶寺文化遗址。2003年,蓟县西村木家嘴遗址被发掘,包括陶寺文化早中期遗存。特别值得注意的是,H23层属于陶寺文化早期,出土了陶鼓残片。虽然木家嘴陶寺早中期文化特征与陶寺遗址文化特征仍有一定的差异,且有一定的地方特色,但可以证明陶寺文化向西的分布可以覆盖吕梁山地区,到达黄河东岸。2004年,新绛县小岭陶窑遗址被发掘,包括陶寺中晚期文化房、灰坑和两座陶窑,表明陶寺文化仍分布在侯马东部。2010~2011年,在曲沃徐东遗址东北方向发掘了金庄遗址,出土了陶寺文化中晚期的典型遗存。特别值得注意的是,H1出土了陶片,可能与陶寺遗址宫城出土的陶片相似。H1:66石菜刀是陶寺中期IIM22出土的横柄菜刀的变体。2007年至2017年,国家博物馆考古部在绛县周家庄遗址进行了连续考古发掘,大致确定周边面积约400万平方米的护城河聚落属于陶寺文化中晚期,将陶寺文化分布的南界推到了运城Basi的北部

第一阶段,陶寺遗址研究是解决考古年代、分期、考古文化特征、性质等文化谱系问题,这是这一阶段的主旋律。早在陶寺遗址发掘期间,发掘人员就已经开始了相关的研究和探索。1982年,徐殿奎先生发表了第一篇研究陶寺文化谱系的文章《龙山文化陶寺类型初探》,指出陶寺是由早期庙底沟文化二期发展而来的,并提出陶寺的类型可能与文献记载的唐尧或于霞有关。1984年,高天麟、张岱海、高伟合著的《龙山文化陶寺类型的年代与分期》一文全面论述了陶寺的文化谱系,指出陶寺遗址的早、中、晚期是同一文化群落的三个不同发展阶段。陶寺遗址上限约为公元前2500~ 2400年,下限约为公元前1900年。1989年,张岱海老师出版了《陶寺文化与龙山时代》,正式将陶寺类型命名为陶寺文化。考古研究所山西队的学者坚持认为,陶寺文化的早、中、晚期是一个整体的考古文化。由此引发了对陶寺遗址和陶寺文化的第一次学术讨论热潮。

关于陶寺文化谱系的争论,主要集中在陶寺文化早期的文化性质归属上。张德广、布公、罗欣、田、等老师认为,所谓陶寺文化早期属于庙底沟文化二期,所谓陶寺文化中晚期就是陶寺文化。

两种对立观点的区别在于,对陶寺文化早期和庙底沟二期的文化因素比例有不同的理解。认为陶寺文化本身占主导地位的,认为陶寺文化是三个阶段融合的;认为庙底沟二期文化因素占优势的,认为应该归为庙底沟二期文化。

陶寺发掘者除了发掘陶寺遗址文化谱系的主旋律,也开始关注社会组织。《关于陶寺墓地的几个问题》,1983年出版,根据墓葬规模、随葬品组合、随葬器具等细分了大、中、小型墓葬。9座大墓分为A、B两种,80多座中型墓分为A、B、C三种,610多座小型墓分为A、B两种,说明在陶寺早期,氏族内部已经存在两种类型。文章断言,陶寺早期墓地揭示了当时可能已处于军事民主阶段,但也可能已进入阶级社会,出现了以礼仪和城市为代表的国家或民族的雏形。这个判断后来被证明是非常有见地的,也成为1999年陶寺遗址第二期首都考古发掘的内在动力。

2)家庭分析

在第一阶段,有学者试图在历史语境中判断陶寺遗址的文化家族,因为1978年以来陶寺遗址的发掘,明显具有寻找夏初都城和夏初文化的学术目的。

1985年,李玟先生发表了《尧舜时代与陶寺遗址》一文,从尧舜时代的社会状况、尧舜部落居住的地域、尧舜时代与陶寺遗存的关系三个方面进行了分析,首次明确了尧舜与陶寺遗存的关系与夏文化无关。后来刘旭老师也提出,陶寺文化不是夏文化,二里头文化更符合夏文化的时代和社会特征。徐洪和安认为陶寺文化是俞氏家族的遗存。田长武、罗欣、田等老师都认为陶寺文化很可能是的文物。

以山西队发掘者为代表的观点是,陶寺文化很可能就是夏文化,在当时学术界影响很大。1989年张德广先生发表《对探索夏文化的一点看法》,进一步认为陶寺式文化可能是夏早期文化,二里头文化可能是夏中晚期文化,陶寺式文化遗址中可能有大型城防设施。张长寿和汪克林都认为陶寺龙牌可能与夏人有密切关系。何建安、刘、黄士林也认为陶寺文化很可能是夏文化。

3)多学科合作研究

在第一阶段,陶寺遗址的考古研究更注重自然科学技术在考古中的应用,如碳十四法测定陶寺遗址的绝对年代、陶寺遗址及其周边地区的古地磁分析、孢粉分析、陶片的理化检验分析、陶片和木器上彩绘颜料的鉴定等。在陶寺遗址出土文物的研究中,有对陶寺遗址木器、玉器、陶鼓的研究。在陶寺业的研究中,有对陶寺农业和制陶技术的研究。

4)文明研究

诚然,在第一个研究阶段,陶寺遗址突出的社会复杂性也引导着学者们从文明的角度去探索陶寺文化。1989年,高伟先生发表了《陶寺考古发现对探讨中国古代文明起源的意义》,全面系统地阐述了陶寺遗址在中华文明起源中的地位和作用。教师严文明认为,陶寺出土的墓葬标志着中国史前王陵的出现。1996年,高伟老师继续重申陶寺文化在中华文明起源中的作用。同时,高伟先生还根据陶寺遗址出土的资料,对龙山时代的礼制、葬制等思想问题进行了探讨。对于陶寺遗址的社会组织形式,王镇中学教师提出了“杜毅国家”的观点。陶寺墓的主人是阶级社会早期国家的统治者,是强制权力制度和宗法家族结构相结合的产物。这种认识在当时是很超前的。当时苏老师提出的中华文明起源的“古国-王国-帝国三部曲”理论,对中国考古学产生了很大的影响。苏公判断陶寺是“次级古代国家的典型”,是“部落之上的稳定独立的政治实体”,是否是真正的国家社会并不明确。应用苏的“三部曲”理论,高纬先生认为陶寺文化不仅内部存在阶级对立,而且在地域上具有庞大的中心聚落及其网络多级聚落结构,礼制趋于成熟,因此陶寺文化的社会形态属于比红山文化、良渚文化、大汶口文化更高层次的“方国”。但谢维扬先生接受了西方早期国家形成的“酋长国”理论模式,把陶寺文化作为中原“酋长国”的典型。在第一阶段的研究中,关于陶寺文化的社会形态有很多不同的认识,因为当时关于中国早期国家和文明起源的理论还处于探索阶段,缺乏成熟的理论和认识论。无论是苏根据中国考古资料和古代文献创立的“三部曲”理论模式,还是从西方传入的“酋长国”理论,都是在中国考古实践过程中形成的,因而形成了诸多不同的认识。

5)陶寺遗址与早期“中国”的关系分析

在第一阶段,苏指出了陶寺遗址与“中国”的关系。他认为:“从中原的统一瓶和河曲地区的三袋脚滑相结合所留下的中国文字初期的实物证据,到燕山北侧到长江以南的陶寺遗址的综合性质,都说明晋南是‘帝召中国,故称中国’的位置.正是由于这种主根系统在中华民族总根系中的重要地位,因此,苏认定华山一根、泰山一根、北方一根在陕南结合,形成了陶寺文化。结合中国历史,夏季之前姚舜禹的活动中心在山西南部,姚舜禹时代各国都站在山西南部,四面八方出现了最初的“中国”概念,是“共识的中国”。苏老师无疑是“中国最早的陶寺观”这一观点的首倡者。

2.第二阶段(1999年至今):聚落形态与社会考古、精神文化考古研究阶段。

随着1999年陶寺遗址考古发掘和研究进入都城聚落考古的新时代,陶寺文化研究的主旋律已经从第一阶段的文化谱系研究转向聚落考古研究和社会考古研究。同时,由于中国社会科学院考古研究所山西队陶寺发掘队注重新世纪精神文化考古的理论与实践,推动了陶寺文化精神文化考古的相关研究,在第二阶段尤为突出。

1)文化谱系研究

2004年《陶寺文化谱系研究综论》的出版标志着陶寺文化谱系研究阶段的结束,陶寺文化谱系研究不再是研究的主旋律。在对陶寺文化早期文化因素进行定量分析的基础上,何一认为,与庙底沟文化晚期的典型类型相比,陶寺文化早期遗存确实相似性小,差异性大,相似性仅占21.91%,相异度达78.09%,属于陶寺文化,而不属于庙底沟文化。陶寺文化的早期遗存是从庙底沟文化二期中分离出来,结合其他文化因素而独立发展起来的新文化。高天麟老师赞同何毅的观点,认为垣曲东关遗址的考古资料为寻找陶寺文化的源头提供了坚实的基础。值得注意的是,日本学者也开始涉足陶寺文化的研究,这是一个特别值得注意的新现象。2008年,久保田姬神在日文《中国考古学》上发表了一篇文章,从陶器分析的角度讨论了陶寺文化起源的背景。

近年来关于陶寺文化谱系的讨论主要集中在陶寺中期墓葬的年代差异上。田老师认为陶寺中期王墓的IIM22年代为陶寺晚期。因为IIM22陶器资料没有公开,所以无法讨论和正面回应这个问题。何易写《关于陶寺早期王族墓地的几点思考》,通过对陶寺早期皇家墓葬中所谓“晚期墓葬”的分析,间接回应了对陶寺中墓年代的不同看法,坚持了陶寺中墓的观点。

2)聚落考古研究

现阶段陶寺遗址考古研究主要以聚落图像研究为主,考古工作围绕陶寺遗址聚落形态研究展开,关注发掘简报的后续报道,出版一系列发掘简报,每年年底出版一期考古进展简报,涉及宫殿区、普通居住区、中期皇家墓地、祭祀建筑、手工业区等,有力地推动了陶寺遗址聚落形态的研究。2015年,陶寺遗址1978-1985年发掘报告发表,进一步推动了陶寺遗址和陶寺文化的进一步研究。

2004年,何毅发表了《陶寺:中国早期城市化的重要里程碑》一文,对当时陶寺遗址的聚落形态提出了初步认识,包括所谓的早期城址、中期城址、“宫殿区”、仓储区、郊祀与礼制建筑区、手工业区和一般居住区。在此基础上,高先生提出了对陶寺遗址聚落形态的初步认识。随后,在第《都城考古的理论与实践》篇中,何易在都城考古理论的指导下,对陶寺遗址都城聚落形态进行了系统阐述,提出了陶寺都城“君、鬼、工、农四盘”的规划理念,其中也包含了对早期城址56万平方米的误判,以及后来2014年对外郭城北再次进行发掘解剖等误解。人们认为,宫殿区被一个空白区挡住了,没有宫城墙。后来,宫城在2013年被发现。宫殿区的IY7原以为是一座熔铜炉,但在2010年被彻底挖掘清理,判定为烤肉窑。随后,高还对陶寺遗址和二里头遗址的聚落形态进行了比较研究。牛士山还对陶寺遗址的城市布局提出了自己的看法。

在探索陶寺遗址都城聚落形态的同时,考古所山西队还利用2009年至2010年陶寺遗址考古发掘的间歇期,会同山西省考古研究所、临汾市文物局,在临汾盆地、汾河以东、塔尔山以西进行了区域考古调查,发现并鉴定了仰韶文化至汉代遗址或遗存128处,其中陶寺文化遗址54处。陶寺文化遗址以陶寺京畿为中心,有南北两大遗址,分别以当地的中心聚落仙帝、南柴为龙头。还有周庄驿站遗址、东邓水口遗址、大孤堆山采石场、固戍专业陶器遗址等特殊遗址。陶寺文化聚落的等级体系大致分为四级和五级。这批区域调查资料成为学术界探讨陶寺文化社会组织结构和国家社会形态的重要材料。

3)文物、遗迹的具体研究

与此同时,学者们对陶寺遗迹和遗物的研究也取得了进展。高伟老师对陶寺早期贵族墓葬出土的组合头饰和乐器进行了分析研究。维斯老师提出陶寺早期国王墓出土的木筒仓是纺织器械。和尚和李建民分析了陶寺出土的玉器。高老师认为陶寺出土的联皇璧是当地的创新,流传到齐家文化和庙。何商对陶寺出土的红青铜器进行了分析,提出陶寺青铜器代表了中国青铜文明开端的——红青铜铸造礼器时代。何尚还推测陶寺出土的铜齿轮的作用可能是用来配置阴阳历的农历新月轮,这需要更多新发现的证据来验证。何毅认为陶寺宫殿区出土的陶板是瓦,刘军社老师认为是砖。2018年,何毅发表了《陶寺遗址出土器物综论》,对陶寺遗址出土的遗物进行了系统的、整体的评述,提出了一些新的认识,对陶钟的乐器功能提出了质疑,提出了一些有孔的圆形陶片、小陀螺仪、小陶球等陶养功能。玉梳很可能是理发工具,木胎高柄豆形器可能是用来扎“剪”的邓玲玲还对陶寺遗址出土陶钟的乐器功能提出了质疑。她认为,负责陶器制作的人应该佩戴标志其身份的物品。

4)多学科合作研究

第二阶段,在陶寺遗址和陶寺文化的研究中,多学科合作和自然科学技术在考古学中的应用更加广泛和深入。陶寺古环境方面,李拓宇老师、莫多文老师对陶寺遗址的地质地貌进行了实地勘察,解读了陶寺都城选址的环境文化背景。姚大力老师试图寻找陶寺遗址变形遗迹与地震的关系。

在材料学方面,李乃生对陶寺宫殿区出土的白灰皮进行了检测分析,认为是人工烧制的石灰。宫殿区出土陶板的理化分析指标均为瓦用合格;陶寺彩陶上的白色颜料是熟石灰,红色颜料是人工加工的朱砂。

在陶器研究方面,陆小可认为陶寺黑陶的出现是一种合成的黑色涂层;王晓娟博士做过粘土的成分分析;王增林老师做过中子活化分析。

在植物利用方面,姚正权和颜屋认为,陶寺遗址的粟田和水田位于城南的宋村和城西的中梁村。赵志军老师通过浮选得到的种子分析表明,陶寺的主要农作物是小米,还有极少量的大米,疑似大麦后证明是碳化苍耳;王树志研究员对陶寺遗址炭化树种进行了分析,提出了陶寺遗址使用的主要树种类型。宫殿区以柏树、松树为主,其他功能区以橡树等杂树为主。

就实用性而言

在陶寺石器的研究中,闫志彬先生曾经探索过工艺流程。蔡明做过微量分析;只有翟少东博士致力于陶寺石器的系统研究,从专题调查入手,通过实验考古探索陶寺石器工业的技术,进而探索陶寺石器工业的商品生产力分析,取得了丰硕的成果。受翟少东研究成果的启发,何一提出陶寺石业的主要商品是大孤堆山变质砂岩制成的三角箭,作为穿甲箭出口,所以陶寺石业是“国有”和“军工”行业。李燕翔的团队分析了陶寺遗址出土的绿松石样品,得出的结论是,陶寺遗址绿松石的来源是多样化的,许多样品的来源不明。

在人骨研究方面,张亚军认为陶寺遗址早期皇家墓地人群与中期皇家墓地人群在体质特征和丹方面存在一定差异;墓葬的饮食中有肉类成分,而灰诈人骨的人主要是碳水化合物(即小米主食)。灰坑中的骨乱现象和颅骨膜上常见的伤口、裂痕,体现了暴力的色彩,反映了陶寺社会矛盾的激化和动荡;根据牙齿的锶同位素分析,赵春燕认为陶寺中晚期非本地人口占总人口的50%以上甚至70%以上,这应该也反映了陶寺晚期的社会动荡。

在第二阶段的多学科合作研究中,陶寺天文台与桂标的天文考古跨学科合作取得了最为突出的成果。在众多考古学家质疑的情况下,天文历史学家致力于陶寺观象台和鬼表的研究和探索,发表了一系列有分量的研究成果,有力地支持了发掘者对陶寺观象台和鬼表功能的推断。这些研究成果的科学性使得学术界的学者越来越认同天文台和陶寺标准表的功能。

5)精神文化的考古研究

21世纪的中国考古学,从文化谱系考古到聚落考古,也开始重视精神文化考古。考古所山西队更注重精神文化的理论建设和实践。2010-2012年,团队负责人何毅承担了国家科技支撑计划子项目《中华文明溯源工程及相关文物保护技术研究》(2010BAK67B06),主要依托陶寺遗址和陶寺的实践案例,构建了精神文化考古的理论框架。事实上,许多学者也致力于陶寺精神文化领域的探索。

在宇宙观方面,除了何易对陶寺都城遗址规划的指导,李学勤还分析了《怎探古人何所思——精神文化考古理论与实践探索》年陶寺天文台与空间观念的关系。

在社会观方面,罗明在陶寺中期王墓IIM22首端的猪下颌骨和里奥特之间提出了“袈裟之牙治政”的图形意义。在此基础上,高老师提出了陶寺文化中的“和谐政治”概念,董永刚老师也持类似观点。王小毅老师从陶寺遗址的考古资料中发现了“节俭”的概念。何毅以花溪玉为背景,分析陶寺文化中的玉器仪式。贺商还提出陶寺观的文化长度在公制中是一尺二十五厘米,后来被天文史家用来验证其合理性。

在宗教观点上,朱乃成老师认为,陶寺彩绘龙牌的母题来自良渚文化。贺尚对陶寺的文化宗教观念进行了全面的分析,普遍认为陶寺的文化宗教色彩不强,偶像崇拜不发达。

写作方面,学术讨论也比较激烈。2001年,李建民老师在《陶寺扁壶》中首次披露了竹书的文字资料,学者们纷纷发表意见。罗琨老师认为这个字是“文怡”,与唐尧有关;石丰老师认为“温明”与于霞有关,但后来他改变了观点,认为是“文怡”与夏柒有关。何毅老师将其解读为“”,葛老师赞同对“”的解读,田老师对“”的解读提出不同看法,认为“么”字仍是一个符号。近日,何易公开了陶寺中期贵族墓葬中有关IIM26的甲骨文信息,并解读为“陈”,即农业文字的初始文字,将汉字起源推至4100年陶寺中期。

6)陶寺文化在中华文明起源中的地位和作用研究。

随着陶寺遗址被列入“华夏文明寻源工程”核心遗址之一,对陶寺遗址聚落形态和文化的全面深入研究也成为研究陶寺文化在华夏文明起源中的地位和作用的学术热点。早在2002年陶寺城址发现时,梁兴鹏先生就提出了陶寺城址在中华文明起源研究中的作用。后羿、赵瑞敏、久保田、曹、宋建中、韩建业、何毅、高、李等老师都对此问题发表过看法,学者们普遍认同陶寺文化立国。学术界的主流也认同苏先生在中华文明起源中的地位和作用。——年与四大文化融合,碰撞出陶寺文明的烟火,奠定了0755年至79000年以冀州为重心的“华夏”的基础。日本学者宫本仍然坚持认为,陶寺文化是“以世袭父系血缘社会为阶级关系的基本的、完整的土司社会”,说白了就是“高级的土司国家”。但宫本先生也承认,陶寺遗址的功能布局与商周社会的城市聚落结构基本相同,陶寺观象台的历法也是拟定的。"据推测,一些学者迟早会把这个阶段称为初始国家阶段."

关于陶寺文化晚期文明崩溃的原因,何易基于近年来陕西神木石峁遗址具有开创性的重大考古收获,改变了原来认为陶寺早中期王室之间的权力斗争导致了晚期衰落的观点,认为陶寺遗址晚期聚落形态的巨大变化和社会政治的巨大动荡来自于石峁群的征服和殖民。

7)陶寺遗址与“中国”的关系研究

最早关注陶寺遗址与“中国”原始概念关系的学者是夏商周以前的“共识中国”苏。而何商则根据《尧典》年记载的理论标准,陶寺中期王墓IIM22出土的贵池上标注的11尺长1.6尺,认为是陶寺地的标准,于是将陶寺地的概念与陶寺都城、陶寺国结合起来,产生了“中国”为“地中之都,中土之国”的原始概念,似乎与陶寺地相似。对此,孙先生客观地评价说“都是根据遗址内的相关考古发现而‘量身定做’的多项城市认定标准。杜毅标准的自我设定,必然导致对什么是‘中国’的各自表述和无序竞争。”他认为,虽然黄帝及其部落的诞生代表了中华文明的最初意识,应该是“最早的中国”,但陶寺遗址仍然是考古学上的“最早的中国”。张国硕老师也认同陶寺文明是考古学上“最早的中国”。韩建业老师仍然坚持认为,公元前4000年的“庙底沟”标志着“早期中国文化圈”或文化意义上的“早期中国”正式形成。

8)陶寺遗址与尧舜都城的关系研究。

如上所述,早在陶寺遗址考古研究的第一阶段,许多学者就提出陶寺遗址是杜尧或尧舜的都城。这是陶寺遗址考古研究中不可回避的问题,当然也是人类学考古转入历史考古后的重要课题。

现阶段,学者们认为陶寺遗址与姚舜禹有关,但具体看法不一。

2001年,作为陶寺遗址发掘者之一的高伟老师倾向于认为陶寺文化遗存更有可能与汤涛有关。赞同这一观点的教师有王寿春、韦思、田、曲英杰、李和王伟。老师认为陶寺是舜的都城。老师王小毅倾向于认为陶寺遗址是尧舜的都城。王迅老师坚持认为陶寺遗址是夏都。黄士林、等认为陶寺遗址是尧舜禹的都城。张国硕老师认为陶寺是尧舜之都。到于霞时期,陶寺仍是联盟的政治中心,但于霞的首都在王成刚阳城和河南登封。也有学者认为陶寺遗址是黄帝和帝喾的都城。面对上述观点的分歧,有学者指出陶寺考古遗址与历史文献对应中存在的问题,刘雨晴等老师出版《禹贡》。

何易虽然在2004年发表了《周髀算经》,但当时只是认为陶寺遗址可以作为尧舜禹都城进行发掘,并没有明确的方法论。直到2015年,何易才明确提出考古证据链法,论证陶寺就是文献中的杜尧。同年年底,何商发表了《陶寺遗址对接历史的可能性及其难题》号文章,全面系统地展示了陶寺遗址作为尧舜都城的证据链。

三角地

陶寺遗址的发掘和研究过程表明,作为超大型都城遗址,以都城考古学理论为指导,对考古工作进行长期的学术规划至关重要。应有长期不懈、有计划、有步骤的考古发掘工作,考古研究和多学科合作研究要及时跟进。首先要解决人类学的考古知识,即大致摸清并确定都城遗址的性质、规模、年代、功能分区、城市规划理念、选址条件、行业和职业。在此基础上,我们尝试探讨历史的考古学问题,即这是否是中国文献记载的都城。在探讨到底是谁的都城这一历史考古话题时,必须运用考古学-文学-人类学的三股证据链方法,而不是简单的“双重证据”和“三重证据法则”,才能得出理想的结论。

(原文题为《陶寺文化遗址———走出尧舜禹 “传说时代” 的探索》,发表于《陶寺考古:尧舜 “中国”之都探微》,中国社会科学出版社,2021年11月。)

参考

中国社会科学院考古研究所山西队,山西省临汾市文物旅游局:《陶寺文化的考古发现与研究》(上册),文物出版社,2015年。第三页。

中国社会科学院考古研究所山西队:《中国考古学百年史:1921~2021》,《襄汾陶寺——1978--1985年发掘报告》 6,中国社会科学出版社,1989。

徐殿奎:《晋南考古调查报告》,《考古学集刊》,1982。

张岱海:《龙山文化陶寺类型初探》,《中原文物》,文物出版社,1989年。

中国社会科学院考古研究所山西队等。《陶寺文化与龙山时代》,《庆祝苏秉琦考古五十五年论文集》,1988年第4号。

山西省考古研究所:《山西曲沃县方城遗址发掘简报》,《考古》第二辑,山西人民出版社,1996年。245~258页。

山西考古研究所等。《山西翼城南石遗址调查、试掘报告》,《三晋考古》第二辑,山西人民出版社,1996年。220~244页。

山西大学历史系:考古:《山西曲沃东许遗址调查、发掘报告》,《三晋考古》,2002年4期。29~40页。

夏津考古队:《山西省襄汾县丁村曲舌头新石器时代遗址发掘简报》,《考古》,1998年12月,4-13页。

山西省临汾行署文化局,中国社会科学院考古研究所山西队:《山西临汾下靳墓地发掘简报》,《文物》 4,1999,459-486页。

国家文物局、山西省考古研究所等。《山西临汾下靳村陶寺文化墓地发掘报告》,文物出版社,1998年。

山西考古研究所等。《考古学报》,《晋中考古》第二辑,山西人民出版社,1996年。第192~219页。

山西省考古研究所:《洪洞侯村新石器时代遗址调查、试掘报告》,《三晋考古》丛书四(一),上海古籍出版社,2012年。第63-81页。

山西省考古研究所:《吉县西村穆家嘴新石器时代遗址发掘简报》,上海古籍出版社,2015年。102~154页。

山西考古研究所等。《三晋考古》,《新绛孝陵陶窑址》第四辑(上),上海古籍出版社,2012年。第144~176页。

中国社会科学院考古研究所,临汾市旅游发展委员会:《曲沃靳庄遗址发掘报告》,天津出版传媒集团,2018。第262~265页。

中国国家博物馆考古部:《三晋考古》,《中国陶寺遗址出土文物集萃》,2015年第5期。

页头

中国国家博物馆考古部:《山西绛县周家庄遗址居址与墓地2007~2012年的发掘》,《考古》,2015年第5期。

中国国家博物馆考古部:《山西绛县周家庄遗址2007~2012年勘察与发掘简报》,《考古》,2018年1号。

高伟、张岱海、高天麟:《山西绛县周家庄遗址2013年发掘简报》、《考古》,文物出版社,1985年。

徐殿奎:《陶寺遗址的发掘与夏文化的探索》,《中国考古学会第四次年会论文集》,1982。

高天麟,张岱海,高伟:《龙山文化陶寺类型初探》,《中原文物》,1984年第3期,第29-30页。

张岱海:《龙山文化陶寺类型的年代与分期》,《史前研究》,文物出版社,1989年。

高天麟:《陶寺文化与龙山时代》,《庆祝苏秉琦考古五十五年论文集》,1992年3期。

张德广:《关于庙底沟二期文化及相关的几个问题——兼与卜工同志商榷》,《文物》 1989。

布公:《对探索夏文化的一点看法》,《文物季刊》,1990年第2期。

罗新和田:《庙底沟二期文化的几个问题》,《文物》,1991年第2期,第18和20页。

田,薛新民,《陶寺文化再研究》,《中原文物》,1992年第2期。

董琦:《晋南地区新石器时代考古学文化的新认识》。

高伟,高天林,张岱海:《文物季刊》,《陶寺遗存与陶寺文化》,6期,1983。

高伟张岱海:《华夏考古》,《关于陶寺墓地的几个问题》,科学出版社,2001。

李玟:《考古》,《汾河湾旁磬和鼓——苏秉琦老师关于陶寺考古的论述》,4期,1985年,第34-38页。

刘旭:《苏秉琦与当代中国考古学》 《尧舜时代与陶寺遗址》(编)1990-1991。

徐洪与安:《史前研究》,《简论陶寺类型不是夏文化——兼论二里头文化性质》,1991年第6期。

王文清:《史前研究》,《陶寺类型为有虞氏遗存论》第一集,北京大学出版社,1987年。

田长武:《考古与文物》,《陶寺遗存可能是陶唐氏文化遗存》,文物出版社,1986年。

罗欣和田:《华夏文明》,《先夏文化探索》,1991年第2期。

高伟:《文物与考古论集》,《陶寺文化再研究》 (1),北京大学出版社,1987年。

黄士林:《中原文物》,《试论陶寺遗址与陶寺类型龙山文化》 (1),北京大学出版社,1987年。

张德广:《华夏文明》,《再论夏文化问题——关于陶寺龙山文化探讨》 1989。

张长寿:《华夏文明》,《对探索夏文化的一点看法》,文物出版社,1986年。

汪克林:《文物季刊》,《陶寺遗址的发现和夏文化的探索》,6期,1986。

何建安:《文物与考古论集》,《龙图腾与夏族的起源》,6期,1986。

刘:《文物》,《从王湾类型、二里头文化与陶寺类型的关系试论夏文化》第一集,北京大学出版社,1987年。

邱世华、蔡、冼、柏冠成:《考古与文物》,《由夏族原居地纵论夏文化始于晋南》,1983年,10期。

张:《华夏文明》,《有关所谓“夏文化”的14C年代测定的初步报告》,一九八九年十月。

孔、杜乃秋:《考古》,《陶寺遗址及临近地区古地磁研究》,1992年第2期。

中国社会科学院考古研究所实验室:《考古》,《山西襄汾陶寺遗址孢粉分析》,二期,1992。

中国社会科学院考古研究所实验室:《考古》,《山西襄汾陶寺遗址陶片的测试与分析》,1994年9月。

高伟:《考古》,《陶寺遗址陶器和木器上彩绘颜料鉴定》(两集),科学出版社,1986年。

高伟:《考古》,《陶寺龙山文化木器的初步研究——兼论北方漆器的起源问题》,香港中文大学中国考古艺术研究中心,1988。

高天麟:《中国考古学研究:夏鼐老师考古五十周年纪念论文集》,《陶寺文化玉器及相关问题》,1991年第2期。

高天麟:《东亚玉器》,《黄河流域新石器时代的陶鼓辨析》,1993年3期。

李文杰:《考古学报》,《龙山文化陶寺类型农业发展状况》,科学出版社,1996。

高伟:《农业考古》,《山西襄汾陶寺遗址制陶工艺研究》,文物出版社,1989年。

严文明:《中国古代制陶工艺研究》。

高伟:《陶寺考古发现对探讨中国古代文明起源的意义》,《中国原始文化论集》,山西大学出版社,1996。

高伟:《中国王墓的出现》,《考古与文物》,文物出版社,1989年。

高伟:《晋西南与中国古代文明的形成》,《汾河湾——丁村文化与晋文化考古学术研讨会文集》,科学出版社,1993。

、杨、《龙山时代的礼制》,云南人民出版社,1997。46~50页。

苏:《庆祝苏秉琦考古五十五年论文集》,生活读书知识三联书店,1999年。

高伟:《中原龙山文化葬制研究》,《中国考古学论丛》,山西大学出版社,1996。

谢维扬:《中国古代文明与国家形成研究》,浙江人民出版社,1995年。第305~313页。

何思:《中国文明起源新探》,《晋西南与中国古代文明的形成》第三卷,文物出版社,2004年。第54 ~ 86页。

高天林:《汾河湾——丁村文化与晋文化考古学术研讨会文集》,《中国早期国家》,山西出版传媒集团出版,2012年8月。第267~276页。

久保田姬神:《陶寺文化谱系研究综论》,《古代文明》 8号,2008年11月22日。第79~102页。

田:《庙底沟二期文化、陶寺文化研究中的问题续谈》,《有实其积——纪念山西省考古研究所六十华诞文集》,共77期,2018年6月。

何毅:《陶寺文化成立背景——土器分析中心》,《中国考古学》 (8),科学出版社,2019。25~34页。

中国社会科学院考古研究所山西工作队,山西省临汾行署文化局:《陶寺2002IIM22的年代问题》,《古代文明研究通讯》,2003年3期。

中国社会科学院考古研究所山西课题组,临汾市文物局山西考古研究所:《关于陶寺早期王族墓地的几点思考》,《三代考古》,2004年7期。

中国社会科学院考古研究所山西课题组,临汾市文物局山西考古研究所:《山西襄汾县陶寺遗址II区居住址19992000年发掘简报》,《考古》,2005年3期。

王小毅和闫志彬:《山西襄汾陶寺城址祭祀区大型建筑基址2003年发掘简报》,《考古》,2006年5期。

中国社会科学院考古研究所山西课题组,临汾市文物局山西考古研究所:《山西襄汾陶寺城址2002年发掘报告》,《考古学报》,2007年4期,第3-25页。

中国社会科学院考古研究所山西队,山西考古研究所:《陶寺中期墓地被盗墓葬抢救性发掘纪要》,《中原文物》,2015。30~39页。

梁兴鹏、闫志彬:《山西襄汾县陶寺中期城址大型建筑IIFJT1基址20042005年发掘简报》,《考古》,文物出版社,2002年。

何一和闫志彬:《山西襄汾县陶寺遗址III区大型夯土基址发掘简报》,《考古》 2002年2月8日,第一版。

中国社会科学院考古研究所等。2003年9期。

何商、闫志彬、宋建中:《山西襄汾陶寺文化城址》,《2001年中国重要考古发现》 2003年1月31日。第一和第二版。

何一和:《黄河流域史前最大城址进一步探明》,《中国文物报》第5期,2003年1月。

中国社会科学院考古研究所山西队等。《陶寺城址发现陶寺文化中期墓葬》,《考古》第7号,2004年1月。

何商,闫志彬,王小毅:《襄汾陶寺城址发掘显现暴力色彩》,《中国文物报》 2004年2月20日,第一版。

山西队,中国社会科学院考古研究所等。《2002年山西襄汾陶寺城址发掘》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》,2004年第2期,第3-6页。

何思:《2003年陶寺城址考古发掘的新收获》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》,文物出版社,2004年。

中国社会科学院考古研究所等。《山西襄汾陶寺城址发现史前观象祭祀与宫殿遗迹》,《中国文物报》第10期,2005年8月,第58-64页。

中国社会科学院考古研究所山西课题组,临汾市文物局山西考古研究所:15号,《山西襄汾县陶寺城址发现陶寺文化大型建筑基址》,《考古》,2008年1月。第48 ~ 50页。

中国社会科学院考古研究所山西课题组,临汾市文物局山西考古研究所:《山西襄汾陶寺城址2003年考古发现》,《2003中国重要考古发现》,2008年3期,第3-6页。

高,何一,《20042005年山西襄汾陶寺遗址发掘新进展》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》 2008年4月25日,第二版。

中国社会科学院考古研究所山西课题组,临汾市文物局山西考古研究所:《山西襄汾陶寺遗址2007年田野考古新收获收获》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》 21号2011年1月。第46~57页。

山西队,中国社会科学院考古研究所等。24号,《山西襄汾县陶寺城址发现陶寺文化中期大型夯土建筑基址》,《考古》。2013年1月。60~63页。

中国社会科学院考古研究所山西队,山西省临汾市文物局山西考古研究所:《山西襄汾陶寺遗址田野发掘又获新成果》,《中国文物报》 28号. 2015年8月。54~66页。

何伟:《2010年陶寺遗址群聚落形态考古实践与理论收获》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》 2004年9月3日第7版。

高:《2012年度陶寺遗址发掘的主要收获》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》,2007年3期。第13~20页。

贺思:《2013~2014年山西襄汾陶寺遗址发掘收获》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》 (3),科学出版社,2009。3~58页。

高:《陶寺:中国早期城市化的重要里程碑》,《中国文物报》 (4),科学出版社,2011年12月。120~128页。

牛士山:《陶寺遗址聚落形态的初步考察》,《中原文物》 (5),科学出版社,2013。第49-61页。

王振忠:《都城考古的理论与实践——从陶寺遗址和二里头遗址都城考古分析看中国早期城市化进程》,《三代考古》,云南出版集团,2015。第214~219页。

高伟:《陶寺遗址与二里头遗址聚落形态之比较研究》,《三代考古》,台湾省立大学理学院地质科学系,2001。

高赵:《陶寺城址的布局与规划初步研究》,《三代考古》第三章,大象出版社,2001年。

韦斯:《中国早期国家——陶寺都邑邦国研究》,《重建中国上古史的探索》第七版,2003年11月28日。

何思:《龙山时代玉骨组合头饰的复原研究》,38期,北京大学震旦纪古文明研究中心编,2008年9月。第13~28页。

李建民:《海峡两岸古玉学会议论文专辑》,《陶寺遗址出土龙山时代乐器的初步研究》,由陕西出版传媒集团出版,2012年8月。277~280页。

高:《中国音乐文物大系山西卷》,《陶寺大墓中的仓形器名实浅说》,2016年4期,89-97页。

何思:《中国文物报》,北京大学震旦纪古文明研究中心,51号,《山西襄汾陶寺遗址近年来出土玉石器》,2011年12月。第23-38页。

高,何女:《古代文明研究通讯》,《陶寺遗址出土的玉石钺及相关问题》,2014年1号。91~95页。

何伟:《有实其积——纪念山西省考古研究所六十华诞文集》,《陶寺遗址出土的多璜联璧初探》 2010年3月19日第七版。

何毅:《南方文物》,《山西襄汾陶寺遗址铜器群及其相关问题初探》,科学出版社,2006。

刘军社:《古代文明研究通讯》,《陶寺遗址出土铜器初探》 2005年11月2日第七版。

何毅:《南方文物》,《陶寺出土铜齿轮形器功能辨析》,天津出版集团,2018年7月。1~24页。

邓玲玲:《中国文物报》,《陶寺城址宫殿区发现的陶板功能试析——陶寺文化的陶瓦》,2018年第四期。

李拓宇、莫多文等人:《中原地区文明化进程学术讨论会文集》。《陶板为砖说》 2013年第4期第443~449页。

姚大全,何奴等。2011年7月4日《中国文物报》,《陶寺遗址出土器物综论》。第545~549页。

李乃生、何毅、毛、《中国陶寺遗址出土文物集萃》、《陶寺遗址陶铃功能探析》,第24卷第5期,2005年9月。第9 ~ 13页。

李乃生、何毅、毛、《中原文物》,《山西襄汾陶寺都邑形成的环境与文化背景》,2007年第9期,第87-93页。

李乃生、何一、毛:《地理研究》,《山西襄汾陶寺古遗址自然变形遗迹的发现及其意义》,2008年第4期,第946-948页。

卢小可,罗,何一,李新伟:《地震学报》,《陶寺、尉迟寺白灰面的测试研究》第41卷,2011年第7期。903~912页。

王小毅王晓娟:《分析测试学报》,《陶寺遗址出土的板瓦分析》,2013年第2期。第106~111页。

王增林,何毅:《考古》,《陶寺遗址陶器彩绘颜料的光谱分析》,2014年3期。第72-78页。

姚正权、颜屋、王昌燧、何毅、赵志军:《光谱学与光谱分析》,《陶寺遗址龙山时代黑色陶衣的研究》,2006年第4期,第19-26页。

赵志军,何一,《中国科学:技术科学》,《山西襄汾陶寺遗址陶土成分分析》,2006年第5期。

王树志,王增林,何一:《考古与文物》,《陶寺遗址出土泥质陶器的中子活化分析与研究》,2011年第3期。第91~95页。

凯瑟琳布伦森):《南方文物》,《山西襄汾陶寺遗址植硅石分析》 (4),科学出版社,2011年12月。第129~182页。

、景源、胡、何毅和,2012年第9位。75~82页。

闫志彬:《农业考古》,科学出版社,2006年。

蔡明:《陶寺城址2002年度浮选结果及分析》,《考古》,2014年第一期。第38-49页。

翟少东,高:《陶寺遗址出土木炭研究》,《考古》第19集,科学出版社,2013。1~26页。

翟少东:《中国新石器时代晚期动物利用的变化个案探究——山西省龙山时代晚期陶寺遗址的动物研究》,《三代考古》,2014年第三期。第58~67页。

翟少东:《陶寺遗址家畜饲养策略初探:来自碳、氮稳定同位素的证据》,《考古》第34卷第2期(2015年5月)。

翟少东:中国的石器生产与早期城市化:新石器时代陶寺遗址(约公元前25001900年)的石器生产。酒吧国际系列2384.2012。

翟少东:《陶寺文化石制品研究》,《二十一世纪的中国考古学》,2016年第二期。第123~128页。

何毅:《陶寺遗址出土石器的微痕研究》,《华夏考古》(七),科学出版社,2017年10月。448~459页。

、张、等:《山西陶寺遗址石制品及相关遗迹调查简报》,《考古学集刊》,2018年第二期。

张亚军、何毅、张帆:《山西襄汾大崮堆山遗址石料资源利用模式初探》,《考古》第28卷第4期,P363-371,2009年11月。

、何女、殷:陕西陶

寺遗址出土人骨的病理和创伤》,《人类学学报》,第30卷第3期,2011年8月,P265-274。赵春燕,何驽:《陶寺遗址中晚期出土部分人类牙釉质的锶同位素比值分析》,《第四纪研究》2014年1期。66~72页。

武家璧、何驽:《陶寺大型建筑IIFJT1的天文学年代》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第8期,2004年8月。

中国社科院考古所山西队:《陶寺中期小城大型建筑基址IIFJT1实地模拟观测报告》,北京大学震旦古代文明研究中心编《古代文明研究通讯》总29期,2006年6月,页3~14。

江晓原:《中国“巨石阵”:具有世界意义的考古新发现——关于山西陶寺城址II FJT1基址的天文学意义》,《中华读书报》2005年11月30日。

周晓陆:《对襄汾陶寺大型建筑基址的几点想法》,北京大学震旦古代文明研究中心编《古代文明研究通讯》总27期,2005年12月。

陈久金:《试论陶寺祭祀遗址揭示的五行历》,北京大学震旦古代文明研究中心编《古代文明研究通讯》总30期,2006年9月。

江晓原、陈晓中等:《山西襄汾陶寺城址天文观测遗迹功能讨论》,《考古》2006年11期。

陈久金:《4000年前的山西陶寺观象台》,《中国国家天文》2007年3期,页85~93。

刘次沅:《新发现的秘鲁古观象台及其与陶寺观象台遗迹的比较》,《古代文明研究通讯》2007年9月,页1-5。

何驽:《陶寺中期观象台实地模拟观测资料初步分析》,《古代文明》,文物出版社,2007年。页83~115。

李维宝、陈久金:《陶寺观象台“发掘与古代文献的印证》,《天文研究与技术》(国家天文台台刊),2007年第4卷第4期。412~415页。

武家璧、陈美东、刘次沅:《陶寺观象台遗址的天文功能与年代》,《中国科学G辑:物理学,力学,天文学》2008年第38卷,第9期:1265~1272。

武家璧:《陶寺观象台与考古天文学》,《科学技术与辩证法》2008年5期。

武家璧、陈美东、刘次沅:Astronomical function and date of the Taosi Observatory . Sci China Ser G-Phys Mech Astron | Jan. 2009 | vol. 52 | no. 1 | 1-8

刘次沅:《陶寺观象台遗址的天文学分析》,《天文学报》50卷1期,2009年1月。页1~10。

何驽:《山西襄汾陶寺城址中期王级大墓IIM22出土漆杆“圭尺”功能试探》,《自然科学史研究》2009年3期,261~276页。

李勇:《世界最早的天文观象台——陶寺观象台及其可能的观测年代》,《自然科学史研究》第29卷,第3期(2010年)。259~270页。

徐凤先:《从大汶口符号文字和陶寺观象台探寻中国天文学起源的传说时代》,《中国科技史杂志》第31卷第4期,2010年12月。373~383页。

黎耕、孙小淳:《陶寺IIM22漆杆与圭表测影》,《中国科技史杂志》第31卷第4期,2010年12月。363~372页。

何驽:《陶寺圭尺补正》,《自然科学史研究》2011年3期。278~287页。

黎耕:《圭表测影与早期大地测量》,《中国国家天文》2012年增刊。76~81页。

武家璧:《陶寺观象台与《尧典》星象的天文年代》,《荆州博物馆建馆五十周年纪念文集》,科学出版社。2013年。102~116页。

冯时:《陶寺圭表及相关问题研究》,《考古学集刊》第19集,科学出版社,2013年。

徐凤先:《从到陶寺观象台:帝尧时代中国天文学的全貌》,《帝尧之都,中国之源——尧文化暨德廉思想研讨会文集》,中国社会科学出版社,2015年。141~148页。

武家璧:《陶寺观象台新论》,《帝尧之都,中国之源——尧文化暨德廉思想研讨会文集》,中国社会科学出版社,2015年。149~168页。

王震中:《中国早期国家——陶寺都邑邦国研究》,《重建中国上古史的探索》,云南出版集团,2015年。214~219页。

何驽:《怎探古人何所思——精神文化考古理论与实践探索》,科学出版社,2015年。

何驽:《试论都邑性聚落布局的宇宙观指导理论——以陶寺遗址为例》,《三代考古》(五),科学出版社,2013年10月。19~37页。

李学勤:《陶寺特殊建筑基址与〈尧典〉的空间观念》,《“中国的视觉世界”国际会议论文集》,《语汇丛刊》,法国巴黎,2005年。

罗明:《陶寺中期大墓M22随葬公猪下颌意义浅析》,《中国文物报》2004年6月4日第七版。

高江涛:《试论盛期陶寺文化的和合思想(简稿)》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第15期,2008年1月。页29~32。高江涛:《试论盛期陶寺文化的和合思想》,《南方文物》2018年4期。52~57页。

董永刚:《看“合和”思想与尧文化——以晋南陶寺考古发现为引》《山西农业大学学报》(社会科学版)第8卷。2009年5期,494~496页。

王晓毅:《陶寺考古与“节用”思想》,《史志学刊》2015年2期,7~10页。

何驽:《华西系玉器背景下的陶寺文化玉石礼器研究》,《南方文物》2018年2期。36~50页。

何驽:《从陶寺观象台IIFJT1相关尺寸管窥陶寺文化长度单位》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第10期,2005年8月,页22~33。

徐凤先、何驽:《“日影千里差一寸”观念起源新解》,《自然科学史研究》第30卷,第2期(2011年)。151~169页。

朱乃诚:《陶寺彩绘龙来源自良渚文化的新证据》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第10期,2005年8月。页18~21。

朱乃诚:《再论陶寺彩绘龙源自良渚文化》,《中原地区文明化进程学术讨论会文集》,科学出版社,2006年。

朱乃诚:《三论陶寺彩绘龙源自良渚文化》,《中国古代文明与国家起源学术研讨会论文集》,科学出版社。2011年8月。132~140页。

何驽:《陶寺文化原始宗教信仰蠡测及其特点试析——陶寺出土的艺术品与原始宗教》,《殷墟与商文化——殷墟科学发掘80周年纪念文集》,科学出版社,2011年11月。295~327页。

李健民:《陶寺遗址出土的朱书“文”字扁壶》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第1期,2001年1月。

冯时:《文字起源与夷夏东西》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第3期,2002年1月。

冯时:《文“邑”考》,《考古学报》2008年3期,页273~290。

何驽:《陶寺遗址扁壶朱书“文字”新探》,《三代考古》(一),科学出版社,2004年。

葛英会:《破译帝尧名号,推进文明探源》,北京大学震旦古代文明研究中心编《古代文明研究通讯》总32期,2007年3月,页1~6。

田建文:《我看陶寺遗址出土的朱书“文字”扁壶》,《考古学研究》(十),科学出版社,2012年12月。530~538页。

何驽:《陶寺遗址IIM26出土骨耜刻文试析》,《考古》2017年2期,97~102页。

梁星彭等:《陶寺城址的发现及其对中国古代文明起源研究的学术意义》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第3期,2002年1月。

侯毅:《从陶寺城址的考古新发现看我国古代文明的形成》, 《中原文物》2004年5期,页13~19。

王克林:《华夏文明起“河东”初论》,《文物世界》2005年6期、2006年1期。

赵瑞民 郎保利:《中原地区公共权力形成的可能途径》,《中原地区文明化进程学术讨论会文集》,科学出版社,2006年。页175~182。

胡建:《从陶寺城址的发现谈早期国家的城市模式》,《山西省考古学会论文集》,山西人民出版社,2006年。页81~89。

久保田慎二:《墓から见た陶寺遗迹の性格》,早稻田大学大学院研究科考古谈话会《溯航》第24号,2006年3月。页103~109。

曹兵武:《从陶寺遗址看中国早期国家之形成》,《中国文物报》2007年1月26日,第七版。

宋建忠:《良渚与陶寺——中国历史南北格局的滥觞》,《文物》2010年1期,44~48页。

韩建业:《良渚、陶寺与二里头——早期中国文明演进之路》,《考古》2010年11期,页71~78。

何驽:《从陶寺遗址考古收获看中国早期国家特征》,《中国古代文明与国家起源学术研讨会论文集》,科学出版社。2011年8月。141~155页。

He, N., Taosi: An archaeological example of urbanization as a political center in prehistoric China. In Archaeological Research in Asia 14 (June 2018): 20-32.

高江涛:《中国文明与早期国家起源的陶寺模式》,《三代考古》(五),科学出版社,2013年10月。38~46页。

高江涛:《陶寺遗址近年新发现与中国初期国家的形成》,《帝尧之都,中国之源——尧文化暨德廉思想研讨会文集》,中国社会科学出版社,2015年。137~140页。

李伯谦:《略论陶寺遗址在中国古代文明演进中的地位》,《华夏考古》2015年4期,17~20页。

苏秉琦:《关于重建中国史前史的思考》,《满天星斗——苏秉琦论远古中国》,中信出版集团,2016年。61页。

宫本一夫著,吴菲译:《从神话到历史——神话时代 夏王朝》,广西师范大学出版社,2014年。130页。

宫本一夫著,吴菲译:《从神话到历史——神话时代 夏王朝》,广西师范大学出版社,2014年。274页。

何驽:《从陶寺遗址考古收获看中国早期国家特征》,《中国古代文明与国家起源学术研讨会论文集》,科学出版社。2011年8月。141~155页。

何努:《对于陶寺文化晚期聚落形态与社会变化的新认识》,《新世纪的中国考古学(续)》,科学出版社,2015年9月。158~171页。

何驽:《陶寺圭尺“中”与“中国”概念由来新探》,《三代考古》(四),科学出版社,2011年12月。85~128页。

何驽:《最初“中国”的考古探索简析》,《早期中国研究》,文物出版社,2013年11月。36~43页。

许宏:《最早的中国》,科学出版社,2009年。

孙庆伟:《“最早的中国”新解》,《中原文物》2019年5期。

张国硕:《也谈“最早的中国”》,《中原文物》2019年5期。51~59页。

韩建业:《最早中国:多元一体早期中国的形成》,《中原文物》2019年5期。60~65页。

高炜:《关于陶寺遗存族属的再思考》,《手铲释天书——与夏文化探索者的对话》,大象出版社,2001年。页331~338。

王守春:《尧的政治中心的迁移及其意义》,《古代文明研究通讯》总第八期,2001年3月。

卫斯:《“陶寺遗址”与“尧都平阳”的考古学观察》,《襄汾陶寺遗址研究》,科学出版社,2007年。436~451页。

田建文:《陶唐氏、唐国与鳄、鄂》,北京大学震旦古代文明研究中心编《古代文明研究通讯》总40期,2009年3月。

田建文:《陶寺古城与尧都平阳》,《无限悠悠远古情——佟柱臣先生纪念文集》,科学出版社,2014年12月。355~364页。

刘铮:《从陶寺遗址看“唐伐西夏”》,《四川文物》 2015年2期。

曲英杰:《尧舜禹及夏代都城综论》,《从考古到史学研究之路——尹达先生百年诞辰纪念文集》,云南人民出版,2007年,页269~299。

王震中:《陶寺与尧都:中国早期国家的典型》,《南方文物》2015年3期。83~93页。

李伯谦: 《陶寺就是尧都,值得我们骄傲》《帝尧之都,中国之源——尧文化暨德廉思想研讨会文集》,中国社会科学出版社,2015年。23~26页。

王巍:《尧都平阳正在走出传说时代成为信史》,《帝尧之都,中国之源———尧文化暨德廉思想研 讨会文集》,中国社会科学出版社 2015年版,第 18—22页。

马世之:《虞舜的王都与帝都》,《中原文物》2006年1期,页24~27。

王晓毅、丁金龙:《也谈尧舜禅让与篡夺》,《中国文物报》2004年5月7日第七版。

王迅:《五帝时代与夏史迹的考古学观察》,《考古学研究》(五),科学出版社,2003年。

王克林:《陶寺文化与唐尧、虞舜》,《文物世界》2001年1、2期。

王克林:《陶寺晚期龙山文化与夏文化》,《文物世界》2001年5、6期。

黄石林:《陶寺遗址乃尧至禹都》,《文物世界》2001年6期。

彭邦本:《陶寺古城———唐虞联盟与夏初中心都邑》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》 2009年第 18期。

张国硕、魏继印:《试论陶寺文化的性质与族属》, 《中国古代文明与国家起源学术研讨会论文 集》,科学出版社 2011年版,第 156—162页。

潘继安:《陶寺遗址为黄帝及帝喾之都考》,《考古与文物》2007年第 1期。

刘毓庆、刘麟龙:《陶寺遗址对接历史的可能性及其难题》,《晋阳学刊》2009年第 4期。

何驽:《陶寺文化遗址———走出尧舜禹 “传说时代”的探索》, 《中国文化遗产》创刊号,2004

年 3月。

何驽:《尧都何在?———陶寺城址发现的考古指证》,《史志学刊》2015年第 2期。

何驽:《陶寺考古:尧舜 “中国”之都探微》,《帝尧之都,中国之源———尧文化暨德廉思想研讨 会文集》,中国社会科学出版社 2015年版,第 63—123页。

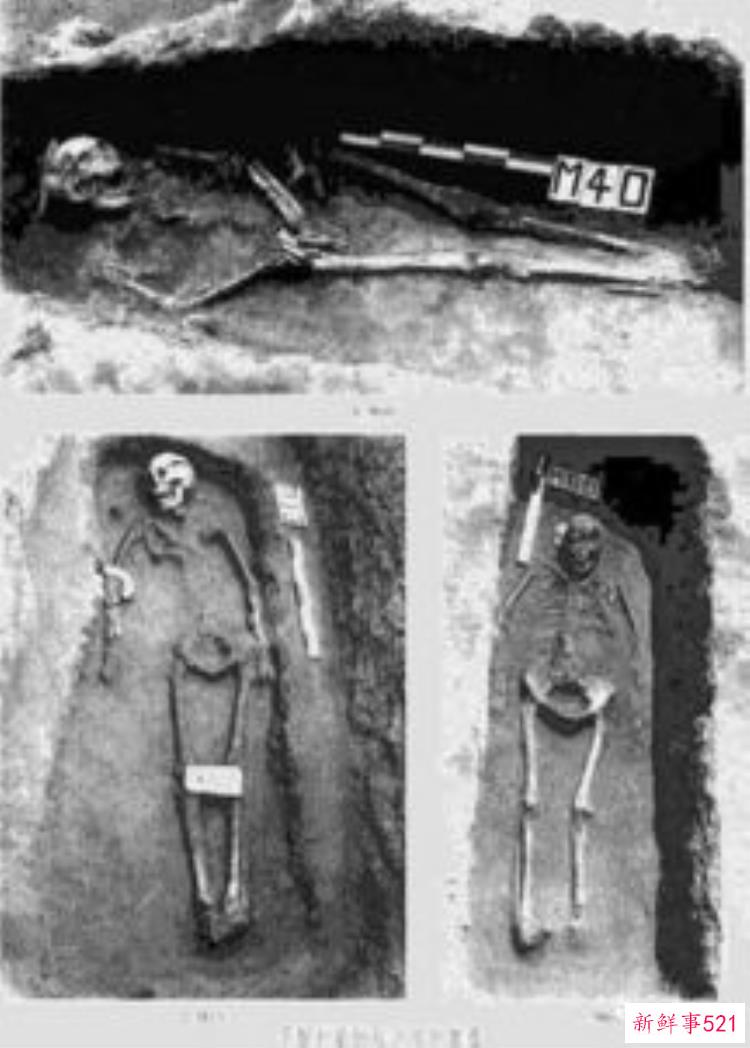

1978年至1987年,中国社会科学院考古研究所山西队与临汾行署文化局合作,揭露了居住区和墓葬区,发掘墓葬一千余座。其中大贵族墓葬9座,出土了陶龙盘、陶鼓、鼍鼓、大石磬、玉器、彩绘木器等精美文物,震惊海内外,确定了陶寺文化。1999-2001年,确定了陶寺文化中期城址,城址呈圆角长方形,东西长1800米,南北宽1500米,中期城址总面积为280万平方米,方向225°。从此陶寺遗址的田野发掘与研究的目的从探索一个龙山文化晚期的超大型聚落,转向探索一个都邑聚落的布局与性质,追寻其社会组织发展水平是否已经进入到国家社会。而从考古的角度探索一个都城遗址,可以通过城墙、宫殿、王陵、宗教礼制建筑等考古遗存在判定。2002年春季开始,陶寺遗址的聚落考古研究一直被纳入中华文明探源工程之中,中国社会科学院考古研究所山西队与山西省考古研究所和临汾市文物局合作,在陶寺城址共发掘4000平方米,确定了面积为56万平方米的陶寺早期小城、下层贵族居住区、宫殿区、东部大型仓储区、中期小城内王族墓地以及祭祀区内的观天象祭祀台基址。

推荐阅读

颜值不行胜在够骚,良家少妇离异后开启疯狂模式,3P内射颜

颜值不行胜在够骚,良家少妇离异后开启疯狂模式,3P内射颜射,变成超级母狗

2025-05-10

《酒吧遇骚货》骚母狗酒吧喝酒被带走,全程淫荡浪叫,无套

《酒吧遇骚货》骚母狗酒吧喝酒被带走,全程淫荡浪叫,无套口爆吃精

2025-05-10

推特90万粉,超级媚黑大网红【Reislin】付费福利,细腰蜜桃肥

推特90万粉,超级媚黑大网红【Reislin】付费福利,细腰蜜桃肥臀,被光头硬汉无套各种爆肏

2025-05-10

最新流出 推特优质超强调教大佬【奴隶物语】少女劳改屋篇

最新流出 推特优质超强调教大佬【奴隶物语】少女劳改屋篇 各种未曾见过的花样调教小母狗

2025-05-10

新流专门调教学生嫩妹大神【Girlsofhel】调教双母狗清纯留学生

新流专门调教学生嫩妹大神【Girlsofhel】调教双母狗清纯留学生甘愿做性奴肛交啪啪

2025-05-10

推荐文章