微信扫码关注

微信扫码关注看新鲜资讯

微信扫码关注

微信扫码关注“很难想象这群90后还能做好考古。”

2010年3月20日,350万年轻的考古学家在三星堆发掘现场工作。

文/记者邱慧

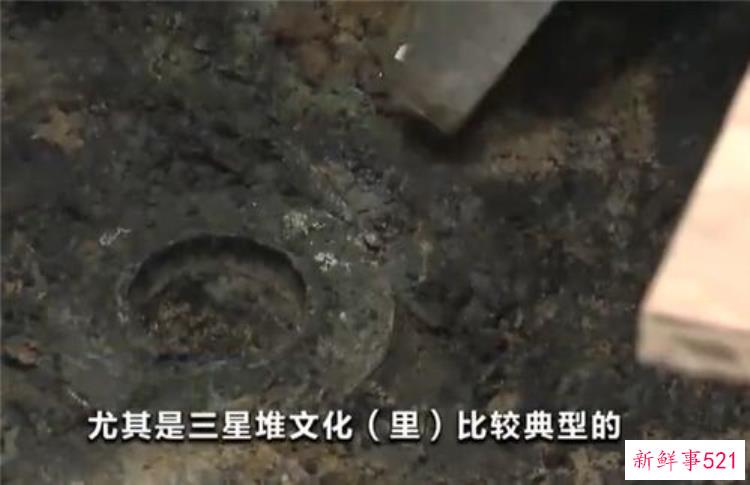

精美的圆口,清晰的花纹,身角处精雕细刻的鸟形纹饰,罕见的铜像.在许看来,三星堆新出土的文物绝对是绝美的。

但令他惊讶的是,大众不仅关注这些精美的文物,还特别关注他们平均年龄只有25岁的“90后考古队”。

“很难想象这群90后还能做得很好!”三星堆遗址发掘结果公布后,类似“三星堆年轻人”“90后三星堆主力军”等话题跃上热搜。许意识到公众对90后群体和考古学家有一些成见。

许,90后,上海大学讲师。2020年春节,他带队到三星堆遗址负责三号坑的发掘工作。这是三星堆遗址时隔34年后的再次勘探发掘,被业内称为“世纪考古大发掘”。

三星堆遗址第三号坑长约5.5米,宽约2.5米。许需要和团队在这个长方形的区域内完成高强度的发掘、取样和文物保护工作。为了保证器具不被污染,所有进入坑内的人员都必须穿戴全套防护服,口罩、头罩和鞋套都是全副武装。

于是,这些小队员们在防护服的背面创作了各种涂鸦,画猴子、长颈鹿,还有“长城不倒”、“面朝黄金”等等。在三星堆遗址考古现场的现场镜头中,这些“花里胡哨”的元素被大家看到,会心一笑。

刘芸的防护服背面布满涂鸦。

刘芸的防护服背面布满涂鸦。

据官方介绍,参与三星堆遗址祭祀区发掘和文物保护的工人有200人,其中90后有150多人。

许说,如今考古界的年轻人早已不是人们印象中的“老学究”,而是都有自己的个性。

古老而年轻

许从事考古,这使他成为一名僧人。

2008年,许考入北京大学学习心理学。学了一年,他发现自己学的专业和自己想象的不一样。经过一番思考,他决定转行做考古。这是当时让很多人“难以理解”的决定。而且,为此他需要降一级,比别人多花一年时间读完本科。

从此一发不可收拾,许一直在考古方面努力学习,直到博士后毕业。在此期间,他先后参加了陕西岐山县周公寺遗址和洛阳龙门石窟唐代香山寺的发掘工作。

作为三星堆三号坑的现场负责人,许不仅要协调整个团队的工作,还要掌握三号坑的挖掘进度。这是一项非常缓慢的工作,仅仅是“挖”并不是一件随随便便的事情,因为每一层土壤所传达的信息可能都是至关重要的。上面的填充层将被分成宽度为60厘米的小格子,考古学家将轮流用他们的铲子和手指进行工作。当物体露出眉毛时,挖掘所用的力度和路径的差异将在一毫米之内。"胜任这些工作需要足够的耐心."许对说道。

在发掘现场,有人使用了全球仪器,结合全球定位系统,来测量物品的出土点。有人用电子设备记录,网络随时查找各单位上传的图文信息,进行分类识别。

与以往不同的是,现在的考古现场开始引入黑科技。许告诉记者,考古需要过硬的学术知识和丰富的经验。在这方面,老同志可能积累更多,但年轻人也有不同的优势。“当我们使用数字系统时,老同志不如年轻人,年轻人更容易掌握这个系统。”

另外,年轻人的体力也是加分项。在三星堆的工作日里,每天8:00到12: 00,14:00到18:00,考古人员都要在坑里工作,半个月只有一天休息。"不应低估年轻人的热情和不懈努力。"许对说道。

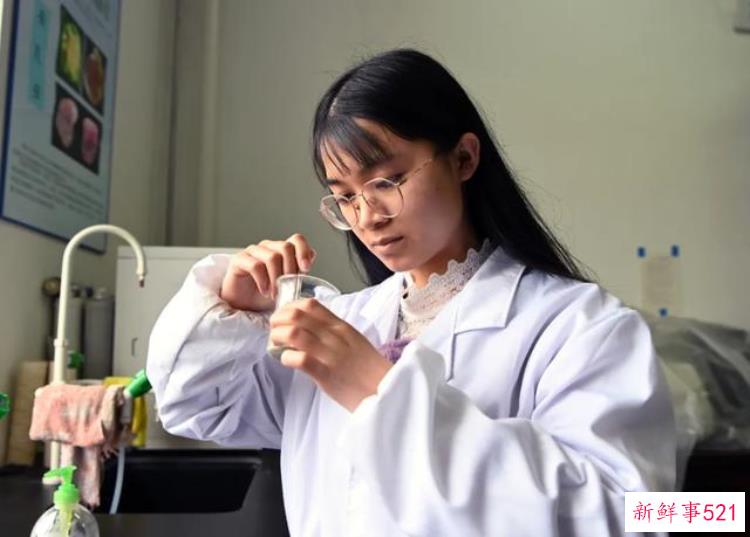

2010年3月29日-3500023,四川大学历史文化学院院长、中国考古学会理事霍伟在实验室给学生讲课。

冷与热

多年来,大学里的考古专业并不热门,没有多少学生主动选择这个专业。2020年,湖南考生钟以676分的高考成绩获得湖南省文科第四名。志愿的时候,她报了北大考古文博学院。当时舆论一片哗然。有人为她感到惋惜,说她“得了高分,得了低分”,但也有人支持她去追求自己热爱的东西,这也引发了一轮关于“什么是真正的成功”的讨论,考古圈也因为这个女孩有过短暂的热议。

许洪飞鼓励这位师妹:专业没有冷热之分。做好自己该做的事,不要管别人怎么说。在他看来,考古并不是一个需要很高天赋的学科。本质上是通过文物研究古人和社会,通过物质感受古人的喜怒哀乐。热情和勤奋是决定是否坚持的主要因素。

耿硕是北京大学考古文博学院博士研究生,现为中央美术学院副教授。他回忆说,2002年进入本科时,他所在的考古专业班有27个人,只有3个人主动选择了这个专业。当时人们了解考古的渠道并不多。在信息技术飞速发展的今天,人们了解考古的渠道更多了。

Xi穆良在2010年考入北京大学考古文博学院时也有类似的感受。他填志愿的时候选了考古学专业,同学们特别惊讶。“校长有没有推荐你去北大学考古?”大家都很不解。Xi穆良在一次生物竞赛中获胜,并有理科天赋,但他实际上选择了一个纯文科专业。

他还记得,在他入学的那一年,关于河南曹操墓真伪的争论持续了一年,众说纷纭,给当时的考古界带来了不小的麻烦。当时考古的圈子还是挺窄的,无论是考古学生还是考古学家都被禁锢在自己的圈子里,与世隔绝。

但是事情正在好转。北京大学考古文博学院党委书记陈建立说,十几年前,北京大学考古文博学院每年招生20多人,现在每年招生40多人。

三星堆遗址的重新发掘,让大众对考古有了新的兴趣,对考古的关注也迎来了爆发式的增长。直观的表现是,央视新闻联播节目连续四天很少播出考古相关的新闻内容;在社交平台上,人们对考古话题展开了激烈的争论。

但考古界人士普遍不认同目前流行的“考古热”。在耿硕看来,目前的“考古热”很大程度上是因为大众对考古的无知,大众对考古的兴趣还处于好奇状态。

许的隐忧是,在关注热潮退去后,考古圈的朋友们会不会不得不坐冷板凳。

参与发掘三星堆新发现的6个“祭祀坑”的考古学家有200多人,其中四分之三以上是90后何硕博士。

参与发掘三星堆新发现的6个“祭祀坑”的考古学家有200多人,其中四分之三以上是90后何硕博士。

理想与现实

西北大学文化遗产学院的第一堂课,学生可以自由提问。对考古学几乎一无所知的林毅老师问,考古学和历史学区别大吗?老师给的答案特别果断:很大!

“很多人学着学着还不知道什么是考古。”里

和大多数积极选择考古的学生一样,Xi穆良认为这是一个接近历史的专业,同时也是一个很酷的学科。然而,入学后不久,现实将他浪漫的想象打回了原形。“经常发现考古专业课可能只是一个笼统的教学内容,就被忽略了。”

偶尔,Xi穆良会想,如果走上考古学术道路,会不会很边缘化?我的同学大部分都是文科生,有快速吸收素材的能力。相比之下,理科生Xi穆良努力提高成绩,他在班上仅处于中等水平。

对许多人来说,大三的野外工作是考古学的一个真正的分水岭。这个时候,过去的成绩会因为现实而失去可信度。

野外调查通常在偏远地区进行。学生大三整个学期都在考古遗址中度过,每天面对庄稼,待在十几平米的空间前,反复与土壤打交道,可谓是另一个版本的“面朝黄土背朝天”。

2015年,林艺去新疆实地实习。民宿年久失修。学生一到,一只蝙蝠就顺着漏水的屋顶钻进了宿舍。在工地顶着烈日挖土,甚至回驻地洗个澡也是奢侈。

“在国外,考古学家是一个很时髦的职业,但在中国好像反过来了。”林宜自嘲道。在工地上,除了挖,学生们有更多的时间反思自己对这门学科的感受:是从书本上获取知识,还是炫耀自己对一份自己不了解的工作的满足感。

在考古现场的那几天,林毅和同学们在苦中作乐。拿个三脚架拍赛场上空的星星,拉根绳子建个羽毛球场,有个卡拉ok场地。大家轮流唱……实习结束,班上将近一半的同学都转过来了。

在考古现场,工作既具体又单一。在休息时间,Xi穆良会播放音乐来解决这个单调的——。如果不懂得自娱自乐,就很难日复一日的坚持这种无聊。

纪录片《发掘记》两个年轻的考古学家席地而坐。

纪录片《发掘记》两个年轻的考古学家席地而坐。

学术和大众科学

不止一个人提到,今天的考古工作仅仅坐在象牙塔里是不够的。

2014年,Xi穆良保送到北大读硕士,选择的方向是“公共考古”。他是北京大学公共考古方向招收的第一个硕士研究生。他发现在学校学到的重要知识中,与外界接触的过程中存在信息不对称。当时大众考古这个概念在国内刚刚兴起,业内并不清楚是什么。

耿硕告诉《中国慈善家》,关于考古有很多误解和想象,足以说明关于考古的科普还没有深入到大众层面,所以与科普相关的“大众考古”还有很长的路要走。

毕业后,Xi穆良也选择了一条不同于传统考古学的发展道路。在他看来,考古圈以前是一个小的行业圈,而现在,90后是一群在互联网时代成长起来的人,认识世界的方式早已改变。他建了自己的微信微信官方账号“你在挖什么?”向公众普及考古知识。

参加节目,开直播,其他行业掀起热潮的方式,他已经转战考古尝试。Xi穆良说,“对于考古和文化产业来说,这是一个好时机,有许多新的机会。文物‘活’是一种象征现象。”

2017年,Xi木良被学院老师推荐为CCTV 《国家宝藏》节目组顾问。“十年前,我绝不会想到学考古会有机会咨询《国家宝藏》这样的节目,也绝不会想到这个节目会引发全国范围的收视热潮。”

考古在网络平台上慢慢升温,林毅百感交集。好在不用和贴吧里的人争论考古和盗墓不是一回事;令人担忧的是,一旦平台开放,人数不再受限制,就会出现混合问题。许多人缺乏专业素养,而老一辈的学者大多选择在象牙塔里做研究

林毅还记得,在研究生的第一堂课上,老师对他们说:“即使你们以后不从事这个行业,也不是坏事。对于任何一个行业,都需要有人告诉他考古是干什么的。如果你能让身边的人知道考古工作者和盗墓贼是不一样的,那你的考古就没有白费。考古不应该只是谋生的手段,更应该影响你的三观,或者成为你以后人生的重要指路明灯。”

(应采访对象要求,林艺为化名)

图片来源:中国新闻图片网,视频截图。

图片编辑:张旭

值班编辑:万晓军

90后北大考古博士不幸坠崖身亡。他掉下悬崖前在做什么?他掉下悬崖前正在去考古的路上。

北京大学考古学家刘拓博士90后去世刘拓坠崖的原因是,在阿坝贾扎尔夹山洞壁画调查过程中,刘拓因路途艰险独自前往,导致其不幸坠崖。搜救队找到刘拓时,他已经失去了生命体征。这个考古队有四个人,刘拓是其中之一。考察中,考古队员发现道路危险,于是掉头往回走,而刘拓选择了一个人走。然而,这离别就是永别。

考古这条路充满了各种各样的危险。为了科学探索,总会有一些先行者开出第一条路,有成功的,也有不成功的。不过总的来说,他们的勇气是值得称赞的,只是需要多注意安全措施,这也是应该注意的。不清楚就不要往前冲,没有多做安全措施就不要一个人走。

刘拓坠崖很悲伤。他这么年轻,还有很长的路要走,前途无量。刘陀坠崖身亡,让人心酸。这件事也警示我们所有人,在进行考古工作时,一定要有安保人员陪同,携带安全措施和工具,警惕大意,尤其是要做好勘察区道路危险的准备。

考古学家努力工作。在考古发掘过程中,出土文物长期处于潮湿黑暗的地下环境中,采取相应的应急保护措施十分重要。一旦挖掘出来,很容易受到外界温度、湿度、光照等不可抗力因素的影响。造成珍贵文物的损坏,使研究者对文物历史信息的判断出现错误或偏差,文物的历史价值大打折扣。当然,不仅文物有价值,人也有价值。考古人员在进行考古研究之前,要充分假设各种可能出现的问题,提前想好对策,保护好自己。

三星堆考古90后带头。这群90后在这次考古中做了哪些努力?三星堆考古是1990年后的主力军,在网上引发网友热议。我们都知道三星堆是一个非常著名的历史遗迹,它的发掘也是非常耗时的。这一次,90后的考古学家也让大家看到了他们在这次三星堆发掘中的贡献。

众所周知,90后考古学家已经能够独当一面,大家都想看到他们,因为我们都知道,时代在不断发展,社会在飞速进步,90后正逐渐成长为祖国的栋梁。这一次三星堆的考古也非常震撼大家。

印象最深的是90后的徐丹阳。他从三星堆四号坑提取了第一枚铜元。从现场的视频中我们可以看到,他很细心,特别稳重,一点也不像一个年轻人感觉自己是个高手。他的表现也让我们非常震惊。从相关图片可以看到,他的身体趴在整个矿井的采矿平台上。为了防止平台晃动造成文物损失,他也很谨慎。他全身的力气都集中在手上,只靠手腕和手指,这也让我们看到他汗流浃背的样子,让大家都很心疼。

众所周知,这种文物如果保护不好,肯定会面临巨大的损失。我们应该挖掘祖先留下的历史遗迹。从这些90后身上,我们也看到了努力的品质。我们也希望越来越多的人可以向这些人学习。同时,我们在日常生活中也需要关注这些考古学家,因为他们很辛苦,我们都知道他们度过了青春。

推荐阅读

推特网黄【coszj561】纸飞机福利,大慈树王、草神,双人口交

推特网黄【coszj561】纸飞机福利,大慈树王、草神,双人口交足交啪啪,帝王般享受

2025-05-10

人形小母狗,清纯萝莉女奴【玉宝涩涩Yu150loli】,性爱3P自慰

人形小母狗,清纯萝莉女奴【玉宝涩涩Yu150loli】,性爱3P自慰,花样繁多

2025-05-10

推特福利,多位年轻小姐姐被暴力虐调,拳交双飞露出超长道

推特福利,多位年轻小姐姐被暴力虐调,拳交双飞露出超长道具

2025-05-10

淫妻骚婊,绿帽露出网黄【ExhibMaster】推特福利,公园商场人

淫妻骚婊,绿帽露出网黄【ExhibMaster】推特福利,公园商场人前露出,勾引上门按摩师性爱

2025-05-10

劲爆反差性感尤物『兔兔』及其闺蜜✅VIP群 秀禾群婚纱露脸口

劲爆反差性感尤物『兔兔』及其闺蜜✅VIP群 秀禾群婚纱露脸口交啪啪,唯美性感婚纱新娘超级反差 完整版福利

2025-05-10

推荐文章