微信扫码关注

微信扫码关注看新鲜资讯

微信扫码关注

微信扫码关注刘2022年10月1日-

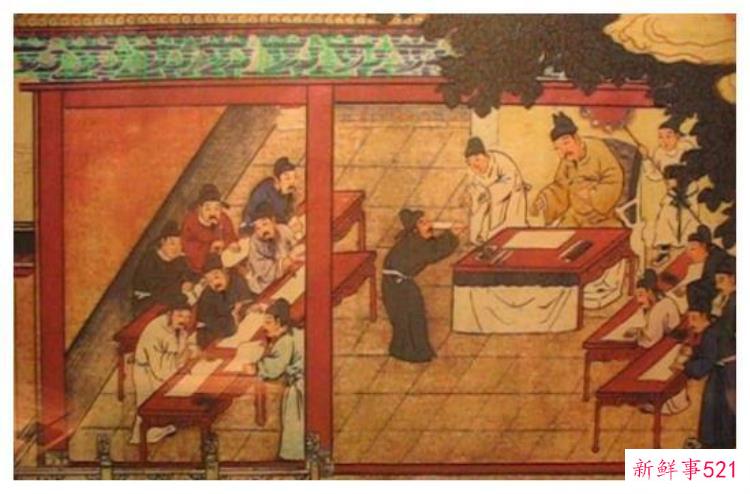

童年时代随处可见“百年大计,教育为本”等口号。说到教育,我们不得不说的就是考试。考试是检验教育成果的必要手段,早在一千多年前的古代就有了。从科举到唐代,文化科分为常科和制度科。每年定期举办常规课程,但系统课程通常只在朝廷需要特殊人才时举办,一般由皇帝招考,所以举办系统课程考试的时间并不固定。同时作为特殊人才,比科举难多了,录取的人数很少。在这里,我将重点分享常规科目。

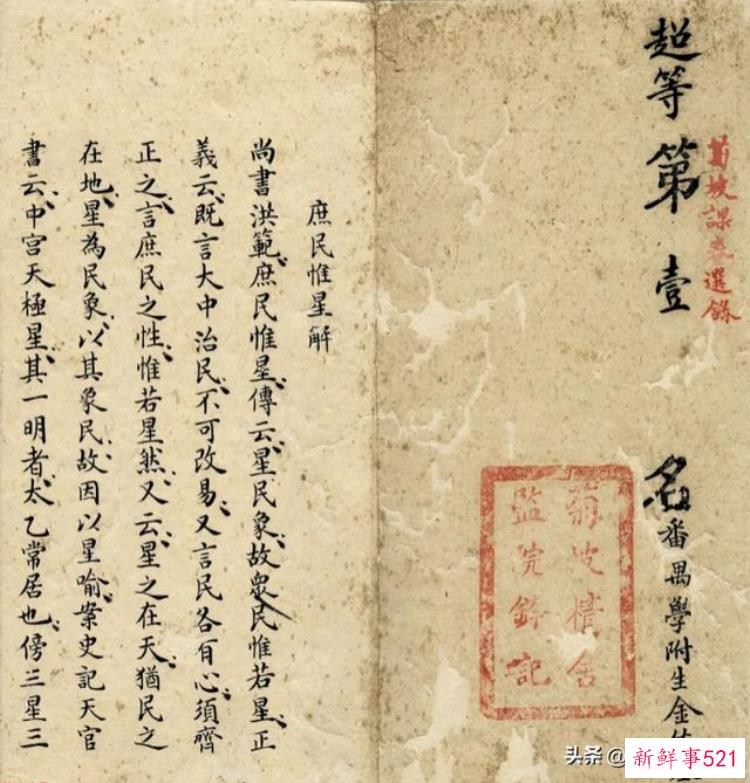

古代试卷

古代试卷

一般考试有50多个科目。除了诗歌,还有舒鸣(书法)、舒鸣(数学)、自然科学、外语(洋务运动后才有)等科目,但这些现代科目都只是走过场,做得好不好并不重要。理解这个就像80后上初中时的生物、历史、地理、体育、音乐这些科目一样。完全不影响你的中考成绩。成绩好,只看语文和数学。下面分享一下重点科目的考试内容和考试形式。

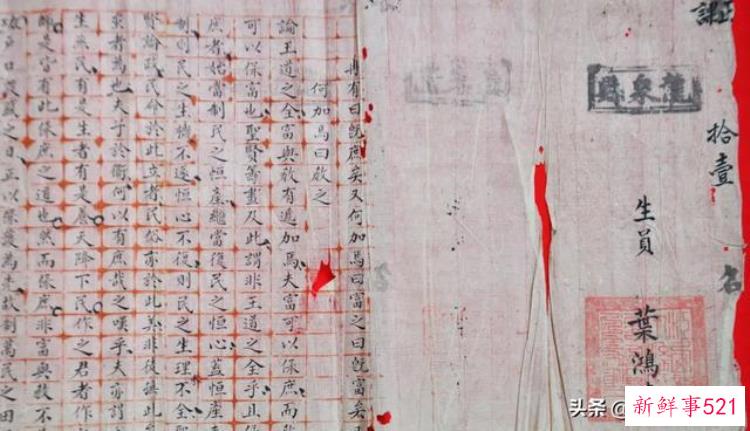

古代试卷

古代试卷

考试内容:

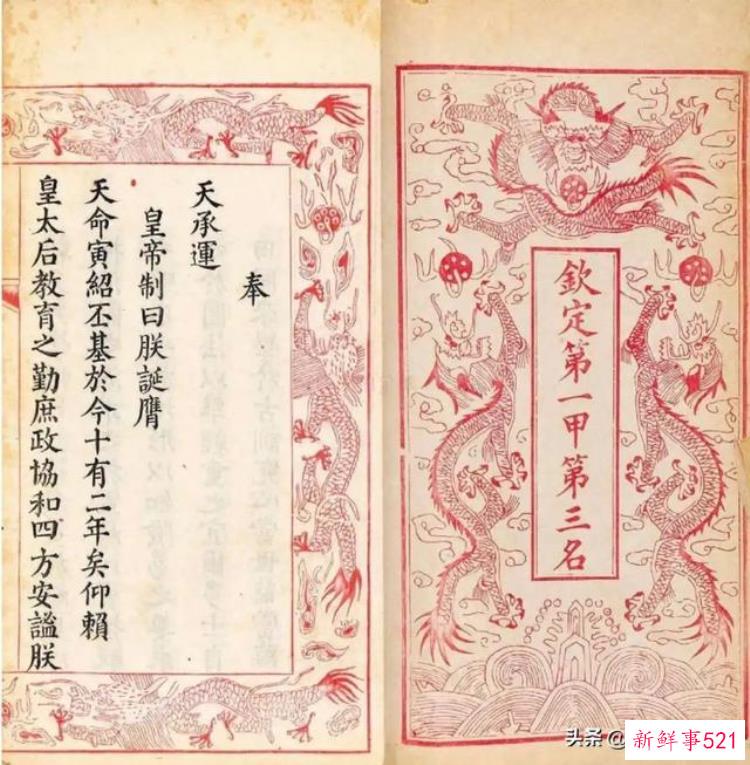

学术起于汉代,止于唐代。皇帝问了一些时政问题,考生当场回答。招生人数少,将在唐高宗关闭。明经四书五经及其注释。全书注释约40万字,纯粹是考背和记忆。进士写作。诗歌和散文。 清代试卷

清代试卷

考试形式:

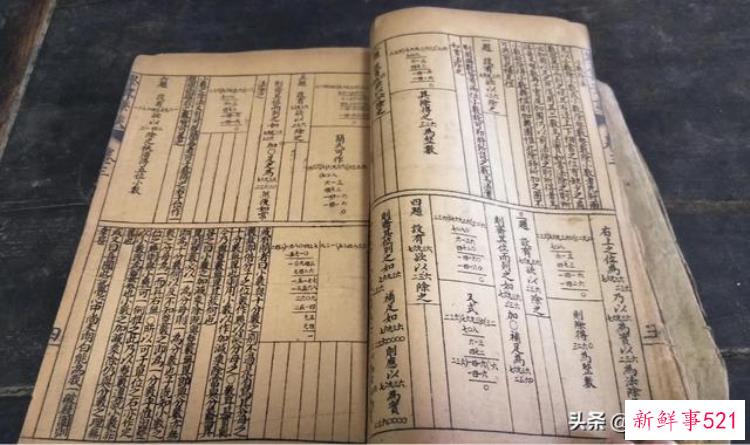

贴经是现在考试的填空题。要求熟悉四书五经的原文。墨意就是现在的阅读理解题。要求看懂四书五经默写的笔记。战略理论是本论文的问题。根据当前国家政治事件讨论观点。诗赋就是现在写作文。按章法写诗、词、散文。 数学教材(明数学)

数学教材(明数学)

除了文化(文学),古代还有骑马射箭等考试,也就是武术。武举是由历史上第一位女皇帝武则天创立的。它完善于宋代,兴盛于明清。但武侠的重要性远不如文学作品。全国各地都有私塾、书院、学校,但专门练武的地方很少。与科举制度相对应的,还有吴秀才、吴举人、吴公师、吴状元等相应的爵位。详见科举之路,但武举出身的社会地位远不及科举。所以,从历史的角度来看,所谓的“弱书生”、“东亚病夫”与此不无关系。

武术考试示意图

武术考试示意图

评价古代考试,古代教育和教科书一定是密不可分的角色。四书五经(见)作为必备教材已经有1000多年的历史了,但是你要知道这本教材是1000多年前的,也就是先秦时期的经典。用了1000年以上的东西,世界独一无二。这.可想而知。

核心教材

核心教材

从历史的角度来看,这样的考试给我们带来了哪些积极的东西?我认为有以下几点:1。以儒家思想为核心的民族精神深深注入中国人的基因,代代相传。中国的文明能够繁衍生息,一直延续到现在,很大程度上是因为四书五经的延用考试制度。(注:中华文明是世界公认的唯一从未中断的古老文明。)

2.对于古代文学,尤其是古代诗歌来说,辞赋带来了前所未有的繁荣。在唐和宋

据《唐六典尚书礼部》年:“每年隆冬,率与计合。六科:一叫秀才,二叫试五策。这个学科严谨一点,贞操已经丢了。第二,是,第三,进士,第四,第五,蜀,第六。”贞观以前,唐代有六个普通科,即秀才、明静、进士、法明、舒鸣和舒鸣。

第一,秀才。翰林院始于汉武帝元丰四年(前107年)。这一年,武帝下诏求才:“使州县巡检员各有所长,可以同国。”让各郡郡长推荐优秀人才入朝为官,才开设奖学金部。秀才科目最重要,考试内容也是以题为主。所谓“问”,就是皇帝提问,考生作答。《晋令》年:“欲为秀才,必通五策,拜为博士”,也就是说,欲通秀才之课,必通五策,方可授官职。

简单来说,秀才这科很难,是唐朝推行的六通科中最难的一科,很少有人能过。据史书记载,初唐时期,从武德到永辉,每年只有一两个人通过秀才部。所以永辉二年(651年),李治皇帝看到每年考上秀才部的人才太少,干脆下令关闭。此后到了最后的唐朝,除了玄宗和代宗暂时恢复了秀才部,其他时期都处于停办状态。

按公元《新唐书选举志》年的说法,“每一个读书人都要试五策,以文科为上,中上,上下,中上,每四等为和。”通过五策的考生,考官会根据他们对文科的熟练度,把他们分为上、中上、上下、中上四个等级,然后授予同等级的官员。

第二,明经。明经科始于汉武帝时期,是汉代最重要的专科(不定期举办)。所谓“明经”,就是要熟悉儒家经典(儒家经典指《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》和《新唐书选举制》)。要想通过《明经》,必须精通五经,因为

到了唐代,“明静科”成为科举考试的常规科目之一,与进士科并列为最重要的科举考试科目。按《诗》“有五经、三经、二经、一士、三礼、三传、一史部”。

初唐明经的考试内容以经学为主,考生可以根据自己的能力和熟悉程度选择相应的经学(初唐经学不再是五经,而是九经,此时他们把五经中的礼分为礼、礼、礼记,春秋时期又分为《左传》、《公羊传》、《顾良传》。即《书》、《仪礼》、《周礼》、《礼记》、《易》、《左传》、《公羊传》、《谷梁传》、《礼记》和0755-

其中,通五经者,必通大经与小经(初唐时,九经界定后,《左传》、《诗》称为大经,《周礼》、《仪礼》、《易》称为经,《书》称为经。过三经者,需过大中小经之一;通二经者,需通一条大经加一条小经,或取二经。

同时需要注意的是,在初唐时期,除了《九经》之外,因为初唐所有的皇帝都有自己喜欢的经学,所以会增加一些其他的经学作为明经课程的必修内容。如高宗二年(675年),高宗将《公羊传》列为考试内容;长寿二年(693),武则天下令停审《谷梁传》,改审她写的两本书。

神龙元年(705年),中宗李习安改革“明经”考试,决定考三科,第一科为贴经,第二科为试义,第三科为试次(十二年后,因唐文宗在九经中增加《老子》、《老子》、0755)。

贴经什么是贴子?《臣轨》年:“执经者,以所学之经盖两端,中间只开一线,剪纸为帖。如果坚持三个字,可以随时加损,不管是不一样,还是得四五六,坚持经典是总的思路,就是把需要考的经典左右两边都盖住,中间只开一行,然后用纸盖住一些字。”简单来说,岗位主要考察考生对儒家经典的熟悉程度,类似于现在的填空题。

试试正气。什么是审判正义?即考官从儒家经典中选取一段话,然后考生试着解释这段话是什么意思,圣人想表达什么样的意境,类似于现在的阅读理解。

试试现在的情况和策略。试炼时间的政策是什么?即考官根据当时朝廷面临的重大时政问题出题,然后考生根据问题陈述自己的政治观点,发表对时政的看法,类似于现在的作文。

按照《尔雅》的说法,“旧制中,每次过十岗,《论语》二岗,《孝经》八岗和《通典》五岗,每岗三个字,已经过了六关,再试十关和七关,就是最高分。开元二十五日:先贴明朝经典,后出五经,再进行口试。每经问十要,六经给,三策答。”开元二十五年前,岗位已通过九经十岗、《唐六典尚书礼部》二岗、《孝经》八岗和《论语》五岗的考试,每岗都要填三个字,只要六岗写对了,就合格;时事政策考试,十道时事题通过,七道合格。开元二十五年,唐玄宗李隆基改变了“明静法”的考试内容,并先行试用。考试内容和以前一样,但只要过了五个岗,就合格了。再试一次,九经每次口试大到十个,六个通过,说明合格;最后时事政策,考三个时事问题,都需要通过。

第三,进士科。“进士”始于隋代,至唐代成为常规科目中最重要的一科,受到学者们的特别重视。中唐书法家李昭在《老子》一书中说:“进士起于隋朝大业,盛于贞观永徽之时。士绅虽是很官,但终究不美。”由此可见,进士科在唐代是很受读书重视和欢迎的。

当然,唐代的“进士”是六科通科中最难的一科,所以唐代读书圈有句谚语:“三十岁明经,五十岁进士”,意思是三十岁考上明经已经老了,但是五十岁考上进士还年轻。不过,进士虽然难考,但如果进了进士,将来的成就会大于其他正规科目。据统计,唐代进士职、宰相的人比其他科的人多得多。唐代宰相368人,有进士背景的143人,占总人数的39%。所以,有进士背景的官员,政治生涯要比其他正规科目广阔得多。

唐初的“进士”考试内容沿袭隋朝,只有一项是“时事谋略”,一般是“五试时事谋略”。考生需要根据皇帝给出的与政治、官僚、教育或生产有关的五个问题给出自己的答案。贞观八年(634年),恩培罗

高宗时期,李治再次对进士科进行了调整。首先,上元二年(675年)“加龚氏《孝经》策”,加三策。其次,陆道二年(680),李治又写了一道圣旨,试图张贴经典。最后,永隆二年(681年),因为参加考试的外交大臣刘思奏称高宗:“文人只背旧策,无真才实学”,于是高宗写了一封信:“加两篇散文(诗)。”此后,“进士科”决定考三科,第一科是贴经,第二科是试散文,第三科是试时事。

《论语》年:“例帖合小经,刘彤已上;帖子《老子》还注意到通三已经发了,再试试两篇短文和五篇时事攻略。开元二十五年,据《明经》载,贴了大经,斯通在上,其余如故。”25年前,经过《唐国史补》,《老子》,《老子》和《唐六典尚书礼部》,《老子》的考试,我合格了。《易》过了三本,即合格。然后,再考两篇作文,五道题。如果随笔既华而不实,又实用,那政策就要有理有据,如果意思呆滞,用词模棱两可,那就不是了。开元二十五年,玄宗改小经为大经,通过《书》、《公羊传》等大经考试。

第四,明假。明律部始于西汉建元时期。建元初,武帝下诏各郡诸侯向朝廷推荐人才,并设四部。第三次是学习法律法规,这是明律部的开端。

“法明科”考试的内容以高宗永隆二年为界。两年前在永隆,唐代“法明科”考试的内容主要以应试策略为主,即“考七律三令”,考察考生对唐代法律的熟悉程度。所有的传球都是第一,所有的传球都是第二。两年后,在审判策略的基础上,永龙又加了一个帖子:“每考一个治安,就考十个帖子。试十策:七法三令,加十帖。同时,在此之后增加了具有质疑意义的考试内容,包含《谷梁传》年:“请不要把方法贴得很清楚,而要用正确的策略问经济学科目”,即考官提出一个法律问题,考生回答。

五、舒鸣分公司。明代书法是唐代用来选拔训诂专业人才的一门学科。按照《老子》,“学书法的地方,先考口试,一般考二十(《老子》,《礼记》),一般考十八。”也就是说,考明书法课的考生必须先通过口试,考官从《左传》,0750提问。

第六,计算部。名算是唐代选拔专门算术人才的科目。据《通典》:“凡数算,义录。这篇文章是问答,做了号,手法详解,然后就是通了。试试《新唐书选举志》,《说文》 《字林》 《说文》 《字林》 《说文》 《字林》 《新唐书选举志》,各一个,过六个,《九章》。试试《海岛》,《孙子》,录义为提问者,知道手法怎么做,详细讲解手法。如果不注意,可以组合使手法,不失正气,然后使之通过。《五曹》七篇,《张丘建》三篇,十篇六篇,《夏侯阳》和《周髀》九篇,这是第一篇”。

唐代明suan课程考试方式有两种,一种是《五经算》,《记遗》,《三等数》,《缀术》,《辑古》,《缀术》,《辑古》,《记遗》。之后我写了10个《三等数》和《九章算经》的笔试,过了9个就被授予了官职。其次,口试,《五经算经》七项,《五曹算经》三项。考官提出相关的算术问题,考生回答这个算术解题方法及其原理。如果十项通过六项,则合格。考试合格后参加笔试《夏侯阳算经》和《张丘建算经》共十门,通过九门就可以授予官职。

接下来是

1.十八类文学词:文学赌、文学精、文学经典与国学、文学经典与国学、文史兼优、文学雅、文学雅、文学美、文学精、文学纪、文学纪、文学纪、文学纪、文学纪、文学纪、思科、文学纪。

二。军事武学十六科:君某蔡为将军,君某洪大蔡为将军,君某蔡为边塞都督,君某为将军,君某柯,吴边柯,武艺超群,精益求精,绝世无双,知孙决战,运筹帷幄以为孙吴知天时地利人和,大将之才,英明神武。

三。官管二十四部:能播国学、经、经、文、经者,臣、司、牧、司、史、屠、百里科、公、管乐、宣传员、海关、伊鲁科、王伯克、文武官员。

4.龙才子二十一科:全才科、绝世科、卓越科、才子科、才子科、才子科、才子科、才子科、才子科、才子科、才子科、卓越科、卓越科、卓越科、卓越科、天才科、唐明礼物、南郊礼物、名思子科,等等。

5.20家不幸的类别:长才而宽,高级才,持兵器而持能量,隐名而负俗,隐物而隐物,高舞元秋,高舞而不仕,处士,任山,高才而堕草草自举,草草亦自举,草草留。

6.儒学十九科:儒、道、儒、博、学、学、学、雅、雅、雅、雅、精通经史、学九经、善辨六经音象、能读明三经。

七、贤德直十五科:贤德科,贤德方正科,智烈秩霜科,贤德方正科谁能直言,直言无讳科,不论爵位,宁邦科,哲人齐世义论土调科,德资与国共科,安心皮木礼天之业,养志,隐遁,不求闻达科和孝子。

八、玄北三科:东晓玄晶,整理阴阳,以三教为目的研究其精微科目。

九、季芳二科:博彦典、六韵五音,以及能言善辩、善收、善用、善呼吸者。

因为唐朝题材太多,这里就无法详细介绍了。但是这些考试,考试的内容无非就是《周髀算经》,《海岛算经》,《孙子算经》,《记遗》,《三等数》,《缀术》,《辑古》,《记遗》,《三等数》。《诗》、《书》等十三经,《仪礼》、《周礼》、《礼记》、《易》等军事书籍,《左传》、《公羊传》、《谷梁传》、《尔雅》、0755

正如宋人洪迈在他的《论语》一书中所说:“唐朝的臣民之多,是以异于其他臣民。”唐代科考的内容和正科差不多,形式也差不多,无非就是拘泥于经典、试义、试时事等等。

古代科举考试的内容是什么?科举制度是中国以及受中国影响的日本、韩国、越南等国家通过考试选拔官员的制度。科举从产生到最后一次在清光绪三十一年(1905年)举行的进士考试(世界上最后一次科举考试于1919年在越南阮朝结束),经历了1200多年。科举制度的主要考试定期举行。唐朝和宋初的科举考试每年举行一次。在宋太宗时期,科举考试每年或每两年举行一次,在宋英宗治平三年(1066),科举考试每三年举行一次。[2][3][4]科举考试通常分为地方省考、中央省考和宫廷考试。乡试第一名是“谢园”,中央乡试第一名是“省元”,殿试第一名是“状元”[2]。唐代科举考试的科目很多,如秀才、明静、君子、秀才、法明(法律)、子明、舒鸣(数学)等。考试内容包括时事、岗位和短文。宋代科举考试包括进士和明静科目,考试内容包括《铁经》、《墨夷》和《诗赋》。王安石参政后,废诗赋、铁经、专取经学、理论、谋略之士。明清科举改为八股文。[2]科举制度是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式。扩大了封建国家引进人才的社会层次,吸收了大量中下阶层的人进入统治阶级。尤其是唐宋时期,在科举制度产生之初,呈现出蓬勃的进步,形成了中国古代文化发展的黄金时代。[5]在科举制度成熟的唐宋时期,其积极性仍占主导地位。但宋代以后,随着封建专制制度的非人化发展,科举考试的负面性越来越严重。宋以后,知识界的文化创造力每况愈下,人才一代不如一代。

推荐阅读

抖音300万粉丝网红【天降之雯】,露点洗澡撒尿,嫩妹反差婊

抖音300万粉丝网红【天降之雯】,露点洗澡撒尿,嫩妹反差婊美女,清纯的外表下一颗淫荡的心,超美

2025-05-10

重磅!超极品【一个ren】付费福利,强烈推荐,完美露脸,拍

重磅!超极品【一个ren】付费福利,强烈推荐,完美露脸,拍得超好,看着就想撸一发

2025-05-10

窗前玩弄兄弟老婆❤️翘臀真是绝了清晰对白爆射美胸每次加

窗前玩弄兄弟老婆❤️翘臀真是绝了清晰对白爆射美胸每次加速她下面都会夹的很紧给她老公打电话的时候就夹的更紧了

2025-05-10

推特21万粉,露脸刺青女神【九条南无】最新高价福利,情趣

推特21万粉,露脸刺青女神【九条南无】最新高价福利,情趣制服,美脸美鲍,道具自慰潮吹

2025-05-10

情人节楼梯间和妹妹玩点不一样的,美胸翘臀,露脸内射 和朋友

情人节楼梯间和妹妹玩点不一样的,美胸翘臀,露脸内射 和朋友一起3p多角度轮流爆操

2025-05-10

推荐文章