微信扫码关注

微信扫码关注看新鲜资讯

微信扫码关注

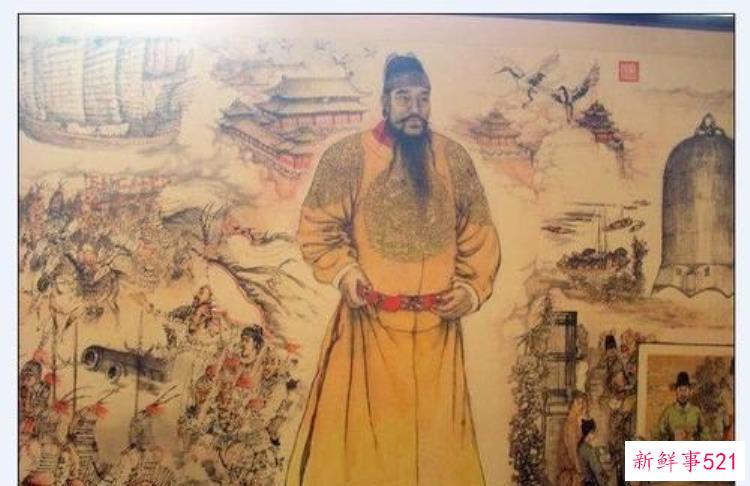

微信扫码关注朱元璋最宠爱的儿子是太子朱标,朱标出生在马皇后。对于这对母子,朱元璋有着特殊的感情。为了自救,马皇后从军营里偷了一块刚出炉的馅饼,送给了被陷害的朱元璋,这让朱元璋非常感动。从此,他发誓这辈子都不会离开这个女人。马皇后是一个正直的人,多次纠正朱元璋的错误。对朱彪来说,朱元璋唯一最怕的女人就是马皇后。

朱标心地善良,有做仁政王的潜质,但朱元璋不喜欢朱标懦弱的性格,采取了很多极端的手段锻炼他。为了给朱标登基扫清障碍,朱元璋先后制造了三大洪武大案:青玉案、胡案、空玺案。无数人被杀,涉及3万多人。朱彪再三劝父亲不要再杀人,朱元璋却抓起一把椅子朝朱彪砸去。可见朱元璋脾气不好,朱标压力很大,这也是朱标猝死的主要原因。朱标死后,朱元璋悲痛欲绝,于是把这份爱延伸到了曾孙朱允炆身上,封他为太子。

朱标心地善良,有做仁政王的潜质,但朱元璋不喜欢朱标懦弱的性格,采取了很多极端的手段锻炼他。为了给朱标登基扫清障碍,朱元璋先后制造了三大洪武大案:青玉案、胡案、空玺案。无数人被杀,涉及3万多人。朱彪再三劝父亲不要再杀人,朱元璋却抓起一把椅子朝朱彪砸去。可见朱元璋脾气不好,朱标压力很大,这也是朱标猝死的主要原因。朱标死后,朱元璋悲痛欲绝,于是把这份爱延伸到了曾孙朱允炆身上,封他为太子。

这激怒了燕王、纣王等人。他们以为皇位会落到他们头上,但是他们的父亲太偏心了,直接选择了下一代的接班人。几个藩王准备行动。朱允炆有一次在上学的路上被王子拦住,他被威胁要放了他。虽然朱允炆还年轻,但他已经意识到了队长袖标对他未来的威胁,所以他意识到了。

这激怒了燕王、纣王等人。他们以为皇位会落到他们头上,但是他们的父亲太偏心了,直接选择了下一代的接班人。几个藩王准备行动。朱允炆有一次在上学的路上被王子拦住,他被威胁要放了他。虽然朱允炆还年轻,但他已经意识到了队长袖标对他未来的威胁,所以他意识到了。

朱元璋没想到,他死后四年,朱允炆被亲生儿子赶下了皇位,靖难之变改变了这个王朝的命运。文健四年六月,燕军渡江,直逼南京城下,顾夷、曹国公李景隆开金川门迎敌,京师破。他的皇帝朱允炆也下落不明。后世很多人都在谈论朱允炆失踪之谜。有人说朱允炆失踪后死于永乐年间。也有人说朱允炆在朱迪死后曾重返宫廷。当然,也有人说朱允炆从那以后一直默默无闻,在一座寺庙里度过了一生。

朱元璋没想到,他死后四年,朱允炆被亲生儿子赶下了皇位,靖难之变改变了这个王朝的命运。文健四年六月,燕军渡江,直逼南京城下,顾夷、曹国公李景隆开金川门迎敌,京师破。他的皇帝朱允炆也下落不明。后世很多人都在谈论朱允炆失踪之谜。有人说朱允炆失踪后死于永乐年间。也有人说朱允炆在朱迪死后曾重返宫廷。当然,也有人说朱允炆从那以后一直默默无闻,在一座寺庙里度过了一生。

实际上,在朱允炆失踪后,朱迪从未放弃寻找他。他派郑和下西洋去寻找朱允炆的下落,派胡颖去秘密寻找朱允炆的下落。在朱迪晚年,胡颖在寻找朱允炆回来后,与朱迪秘密交谈了三个多小时。在这三个小时里,没有人知道他们说了些什么,但许多历史专家都猜测胡。

要不是发现了,我恐怕不会讲三个多小时。胡萌向朱迪讲述了他的经历和生活。朱迪最终没有杀死朱允炆。既然朱允炆已经放弃了王位,就没有必要杀他。况且他老了,对家庭的渴望越来越强烈。此时,他甚至想见自己的侄子。不幸的是,因为政变,他们两个不得不见面。

要不是发现了,我恐怕不会讲三个多小时。胡萌向朱迪讲述了他的经历和生活。朱迪最终没有杀死朱允炆。既然朱允炆已经放弃了王位,就没有必要杀他。况且他老了,对家庭的渴望越来越强烈。此时,他甚至想见自己的侄子。不幸的是,因为政变,他们两个不得不见面。

参考文献:《明实录》

历史上,为什么处于统治地位的皇帝文健会被处于劣势的朱迪推翻?朱允炆的运气有点不好。他既不认识人,也不使用神奇的防弹背心。在中国古代历史上,藩王谋反的案例在史书上可以说是层出不穷。但是反叛者多,成功的少。这是因为在中央朝廷和地方藩王的战争中,朝廷的巨大号召力和朝廷所能调用的战争资源都是叛军藩王所不能及的。所以藩王在与中央政府的战争中往往处于道义和物质上的劣势,使得很少有藩王靠谋反成功登上皇位。

但是一切都很特别。明朝中央朝廷优势很大,但在镇压藩王叛乱的战争中屡屡处于劣势,最后被地方藩王推翻。这场战争是后世广为人知的荆南之战。

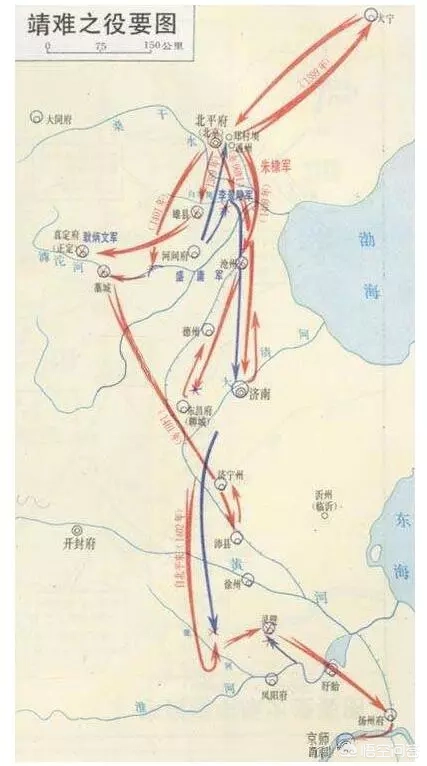

京南之战_图

靖南之战始于文健元年(公元1399年)。燕王朱迪响应文健削藩政策,打着“奉天京南”的旗号从北平出发,历时三年,终于攻克了京师南京,成为明朝的开国皇帝永乐皇帝。原来的建文帝也在宫中的一场大火中失踪了。

面对燕王朱迪,身为天子且在战争中占有极大优势的建文帝,为什么没有成功削夺诸侯国,却在不知不觉中走到了尽头?要探讨这个问题,首先要提到当时的历史背景。

明朝开国以来,明太祖朱元璋以事业为荣,天天勤政,使得新大明在他的统治下兴盛了三十多年,最终开创了洪武之治。因此,皇帝的曾孙朱允炆从他的祖父朱元璋那里继承了一个强大的大明,而不是一个容易被当地叛乱推翻的腐败王朝。因此,以为代表的明朝中央政府在反燕战争中的失败,应归咎于皇帝和朝廷的失误。

朱元璋(1328-1398年6月24日)_

首先,减藩政策没有宏观战略,急于求成。

在登基之前,文健深深感到被朱元璋分封的20多个诸侯王已经大到不能倒,他开始对地方诸侯王产生了警惕。后来,文健王朝的重要官员黄子澄讲述了文健平定汉朝七国叛乱的故事,这使已经对诸侯王有所警惕的文健树立了信心。

因此,在他登基后不久,文健立即着手削减诸侯。文健削减诸侯的策略是浮躁的,急于求成的。在当时的君王中,燕王朱迪是最明显的反形者,太子手中的权力也相当强大。一些朝臣意识到减藩是一个敏感问题,可能导致国家动乱,于是为建文帝提供了一些安全、更有效的手段。比如户部侍郎卓敬上书文健,主张将燕王从北平迁到南昌,让燕王远离自己最强大的老巢,有利于朝廷进一步控制。前军事统帅高纬也写了一封信,主张模仿汉武帝的法令,用和平的方式削弱诸侯王,使他们的力量越来越弱。

从当时的情况来看,这两点都是可行的。而皇帝却没有意识到诸侯割据问题的严重性和敏感性,没有分清轻重缓急,愚蠢地废了周齐湘这些实力不强、没有明显反形的君王,并称之为“燕兄弟姐妹”。那些被废黜的诸侯,最后都是被流放或者自杀,这让燕王楚帝越来越坚定反抗的决心。与此同时,从这些威胁不大的队长开始,朱迪留下了宝贵的时间为他的下一次抵抗积蓄力量。

朱允炆(1377年12月5日?)即他的_图

其次,是文健在用人上的失当。

洪武年间,朱元璋杀武将,造成先天残疾

他缺乏了解他人和尽职尽责的能力。在靖南之战中,他重用了被朱迪称为“李九江,万企少年”的李景龙,将数十万大军交给了李景龙。李景龙怕死,心胸狭窄,致使南军在郑村坝战役、白沟河战役、济南城下战役中接连失利,60万大军几乎全军覆没。战败后,如果文健皇帝严惩李景隆,重新鼓舞士气,组织军队再战,那就好了。但因为李景隆是他的堂兄,所以“思念至亲”,没有杀他,这让朝中很多大臣和军队感到很委屈。等到燕军包围南京时,他的“至亲”李景龙,这位屡战屡败的将军,开门迎敌,导致南京失陷,推翻了他的统治。

在位第四年,燕军被阻止南下。然而,在七眉山大败燕军的魏国公爵徐辉祖,因为是朱迪而受到其妹夫的怀疑,他被召回南京,使原本形势大好的局面再次雪上加霜。徐辉祖被召回后,燕军所向披靡,南军四处逃窜,直到南京被攻破。然而,受到文健怀疑的魏王徐辉祖在南京被围时,仍然组织抵抗。破城后,他一言不发地被朱迪召见,于是被取消爵位,下狱处死。

朱迪(1360年5月2日—1424年8月12日),即明成祖_图。

最后,他个人性格的弱点也是他失败的重要原因。

历史表明,文健皇帝温和、孝顺、善良、聪明、好学。这种性格作为一个信守诺言的国王是可以接受的,但在与太子的战争中,似乎“仁软而少破。”

在靖南战役中,朱迪曾多次冲锋陷阵,也因此几次陷入绝境,差点丧命。然而,文健皇帝却给邦联将领的士兵写了一封信,信中说“近期的士兵都是反对太子的,杀叔无名。”正因为如此,本该是邦联军队“剑下幽灵”的朱迪多次幸免于难,甚至为联邦军队充当前锋和后卫,而邦联军队则被束缚在背后,在战斗中忧心忡忡。

文健朝廷和文健皇帝的一系列失误,使得朱迪积蓄力量,在赢得战场的同时多次生还,最终导致朝廷被推翻,文健皇帝下落不明。因此,朱迪的成功在很大程度上是由于文健皇帝和朝廷急于割据诸侯,缺乏大将之策,用人不当以及自身性格软弱所致。

文:李

文字由史馆团队创作,图片源于网络,原作者所有。

010-350005

历史上,为什么处于统治地位的皇帝文健会被处于劣势的朱迪推翻?朱允炆的运气有点不好。他既不认识人,也不使用神奇的防弹背心。在中国古代历史上,藩王谋反的案例在史书上可以说是层出不穷。但是反叛者多,成功的少。这是因为在中央朝廷和地方藩王的战争中,朝廷的巨大号召力和朝廷所能调用的战争资源都是叛军藩王所不能及的。所以藩王在与中央政府的战争中往往处于道义和物质上的劣势,使得很少有藩王靠谋反成功登上皇位。

但是一切都很特别。明朝中央朝廷优势很大,但在镇压藩王叛乱的战争中屡屡处于劣势,最后被地方藩王推翻。这场战争是后世广为人知的荆南之战。

010-350006

京南之战_图

靖南之战始于文健元年(公元1399年)。燕王朱迪响应文健削藩政策,打着“奉天京南”的旗号从北平出发,历时三年,终于攻克了京师南京,成为明朝的开国皇帝永乐皇帝。原来的建文帝也在宫中的一场大火中失踪了。

面对燕王朱迪,身为天子且在战争中占有很大优势的建文帝为什么没有成功斩断诸侯

明朝开国以来,明太祖朱元璋以事业为荣,天天勤政,使得新大明在他的统治下兴盛了三十多年,最终开创了洪武之治。因此,皇帝的曾孙朱允炆从他的祖父朱元璋那里继承了一个强大的大明,而不是一个容易被当地叛乱推翻的腐败王朝。因此,以为代表的明朝中央政府在反燕战争中的失败,其根源应该是皇帝和朝廷的弊端。

010-350007

朱元璋(1328-1398年6月24日)_

首先,减藩政策没有宏观战略,急于求成。

在登基之前,文健深深感到被朱元璋分封的20多个诸侯王已经大到不能倒,他开始对地方诸侯王产生了警惕。后来,文健王朝的重要官员黄子澄讲述了文健平定汉朝七国叛乱的故事,这使已经对诸侯王有所警惕的文健树立了信心。

因此,在他登基后不久,文健立即着手削减诸侯。文健削减诸侯的策略是浮躁的,急于求成的。在当时的君王中,燕王朱迪是最明显的反形者,太子手中的权力也相当强大。一些朝臣意识到减藩是一个敏感问题,可能导致国家动乱,于是为建文帝提供了一些安全、更有效的手段。比如户部侍郎卓敬上书文健,主张将燕王从北平迁到南昌,让燕王远离自己最强大的老巢,有利于朝廷进一步控制。前军事统帅高纬也写了一封信,主张模仿汉武帝的法令,用和平的方式削弱诸侯王,使他们的力量越来越弱。

从当时的情况来看,这两点都是可行的。而皇帝却没有意识到诸侯割据问题的严重性和敏感性,没有分清轻重缓急,愚蠢地废了周齐湘这些实力不强、没有明显反形的君王,并称之为“燕兄弟姐妹”。那些被废黜的诸侯,最后都是被流放或者自杀,这让燕王楚帝越来越坚定反抗的决心。与此同时,从这些威胁不大的队长开始,朱迪留下了宝贵的时间为他的下一次抵抗积蓄力量。

010-350008

朱允炆(1377年12月5日?)即他的_图

其次,是文健在用人上的失当。

洪武王朝朱元璋杀武将,造成了战争中武将任用的先天不足。更致命的是,朝廷里有计划能力的大臣少之又少。文健重用的齐泰、黄子澄、方孝孺等人,都是博览群书的人。或许他们在治国方面还是有些用的,但是在战争方面,他们大多是“书本出身,战争不是他们的强项”。

他缺乏了解他人和尽职尽责的能力。在靖南之战中,他重用了被朱迪称为“李九江,万企少年”的李景龙,将数十万大军交给了李景龙。李景龙怕死,心胸狭窄,致使南军在郑村坝战役、白沟河战役、济南城下战役中接连失利,60万大军几乎全军覆没。战败后,如果文健皇帝严惩李景隆,重新鼓舞士气,组织军队再战,那就好了。但因为李景隆是他的堂兄,所以“思念至亲”,没有杀他,这让朝中很多大臣和军队感到很委屈。等到燕军包围南京时,他的“至亲”李景龙,这位屡战屡败的将军,开门迎敌,导致南京失陷,推翻了他的统治。

在位第四年,燕军被阻止南下。然而,在七眉山大败燕军的魏国公爵徐辉祖,因为是朱迪而受到其妹夫的怀疑,他被召回南京,使原本形势大好的局面再次雪上加霜。徐辉祖被召回后,燕军不可战胜

历史表明,文健皇帝温和、孝顺、善良、聪明、好学。这种性格作为一个信守诺言的国王是可以接受的,但在与太子的战争中,似乎“仁软而少破。”

在靖南战役中,朱迪曾多次冲锋陷阵,也因此几次陷入绝境,差点丧命。然而,文健皇帝却给邦联将领的士兵写了一封信,信中说“近期的士兵都是反对太子的,杀叔无名。”正因为如此,本该是邦联军队“剑下幽灵”的朱迪多次幸免于难,甚至为联邦军队充当前锋和后卫,而邦联军队则被束缚在背后,在战斗中忧心忡忡。

文健朝廷和文健皇帝的一系列失误,使得朱迪积蓄力量,在赢得战场的同时多次生还,最终导致朝廷被推翻,文健皇帝下落不明。因此,朱迪的成功在很大程度上是由于文健皇帝和朝廷急于割据诸侯,缺乏大将之策,用人不当以及自身性格软弱所致。

文:李

文字由史馆团队创作,图片源于网络,原作者所有。

010-350005

历史上,为什么处于统治地位的皇帝文健会被处于劣势的朱迪推翻?朱允炆的运气有点不好。他既不认识人,也不使用神奇的防弹背心。在中国古代历史上,藩王谋反的案例在史书上可以说是层出不穷。但是反叛者多,成功的少。这是因为在中央朝廷和地方藩王的战争中,朝廷的巨大号召力和朝廷所能调用的战争资源都是叛军藩王所不能及的。所以藩王在与中央政府的战争中往往处于道义和物质上的劣势,使得很少有藩王靠谋反成功登上皇位。

但是一切都很特别。明朝中央朝廷优势很大,但在镇压藩王叛乱的战争中屡屡处于劣势,最后被地方藩王推翻。这场战争是后世广为人知的荆南之战。

010-350006

京南之战_图

靖南之战始于文健元年(公元1399年)。燕王朱迪响应文健削藩政策,打着“奉天京南”的旗号从北平出发,历时三年,终于攻克了京师南京,成为明朝的开国皇帝永乐皇帝。原来的建文帝也在宫中的一场大火中失踪了。

面对燕王朱迪,身为天子且在战争中占有极大优势的建文帝,为什么没有成功削夺诸侯国,却在不知不觉中走到了尽头?要探讨这个问题,首先要提到当时的历史背景。

明朝开国以来,明太祖朱元璋以事业为荣,天天勤政,使得新大明在他的统治下兴盛了三十多年,最终开创了洪武之治。因此,皇帝的曾孙朱允炆从他的祖父朱元璋那里继承了一个强大的大明,而不是一个容易被当地叛乱推翻的腐败王朝。因此,以为代表的明朝中央政府在反燕战争中的失败,应归咎于皇帝和朝廷的失误。

010-350007

朱元璋(1328-1398年6月24日)_

首先,减藩政策没有宏观战略,急于求成。

在登基之前,文健深深感到被朱元璋分封的20多个诸侯王已经大到不能倒,他开始对地方诸侯王产生了警惕。后来,文健王朝的重要官员黄子澄讲述了文健平定汉朝七国叛乱的故事,这使已经对诸侯王有所警惕的文健树立了信心。

因此,在他登基后不久,文健立即着手削减诸侯。文健削减诸侯的策略是浮躁的,急于求成的。在当时的君王中,燕王朱迪是最明显的反形者,太子手中的权力也相当强大。一些朝臣意识到减藩是一个敏感问题,可能导致国家动乱,于是为建文帝提供了一些安全、更有效的手段。比如户部侍郎卓敬上书文健,主张将燕王从北平迁到南昌,让燕王远离自己最强大的老巢,有利于朝廷进一步控制。前军事统帅高纬也写了一封信,主张模仿汉武帝的法令,用和平的方式削弱诸侯王,使他们的力量越来越弱。

从当时的情况来看,这两点都是可行的。而皇帝却没有意识到诸侯割据问题的严重性和敏感性,没有分清轻重缓急,愚蠢地废了周齐湘这些实力不强、没有明显反形的君王,并称之为“燕兄弟姐妹”。那些被废黜的诸侯,最后都是被流放或者自杀,这让燕王楚帝越来越坚定反抗的决心。与此同时,从这些威胁不大的队长开始,朱迪留下了宝贵的时间为他的下一次抵抗积蓄力量。

010-350008

朱允炆(1377年12月5日?)即他的_图

其次,是文健在用人上的失当。

洪武王朝朱元璋杀武将,造成了战争中武将任用的先天不足。更致命的是,朝廷里有计划能力的大臣少之又少。文健重用的齐泰、黄子澄、方孝孺等人,都是博览群书的人。或许他们在治国方面还是有些用的,但是在战争方面,他们大多是“书本出身,战争不是他们的强项”。

他缺乏了解他人和尽职尽责的能力。在靖南之战中,他重用了被朱迪称为“李九江,万企少年”的李景龙,将数十万大军交给了李景龙。李景龙怕死,心胸狭窄,致使南军在郑村坝战役、白沟河战役、济南城下战役中接连失利,60万大军几乎全军覆没。战败后,如果文健皇帝严惩李景隆,重新鼓舞士气,组织军队再战,那就好了。但因为李景隆是他的堂兄,所以“思念至亲”,没有杀他,这让朝中很多大臣和军队感到很委屈。等到燕军包围南京时,他的“至亲”李景龙,这位屡战屡败的将军,开门迎敌,导致南京失陷,推翻了他的统治。

在位第四年,燕军被阻止南下。然而,在七眉山大败燕军的魏国公爵徐辉祖,因为是朱迪而受到其妹夫的怀疑,他被召回南京,使原本形势大好的局面再次雪上加霜。徐辉祖被召回后,燕军所向披靡,南军四处逃窜,直到南京被攻破。然而,受到文健怀疑的魏王徐辉祖在南京被围时,仍然组织抵抗。破城后,他一言不发地被朱迪召见,于是被取消爵位,下狱处死。

010-350009

朱迪(1360年5月2日—1424年8月12日),即明成祖_图。

最后,他个人性格的弱点也是他失败的重要原因。

历史表明,文健皇帝温和、孝顺、善良、聪明、好学。这种性格作为一个信守诺言的国王是可以接受的,但在与太子的战争中,似乎“仁软而少破。”

在靖南战役中,朱迪曾多次冲锋陷阵,也因此几次陷入绝境,差点丧命。然而,文健皇帝却给邦联将领的士兵写了一封信,信中说“近期的士兵都是反对太子的,杀叔无名。”正因为如此,本该是邦联军队“剑下幽灵”的朱迪多次幸免于难,甚至还为联邦军队充当前锋和后卫,而联邦军队则

文健朝廷和文健皇帝的一系列失误,使得朱迪积蓄力量,在赢得战场的同时多次生还,最终导致朝廷被推翻,文健皇帝下落不明。因此,朱迪的成功在很大程度上是由于文健皇帝和朝廷急于割据诸侯,缺乏大将之策,用人不当以及自身性格软弱所致。

文:李

文字由史馆团队创作,图片源于网络,原作者所有。

010-350005

历史上,为什么处于统治地位的皇帝文健会被处于劣势的朱迪推翻?朱允炆的运气有点不好。他既不认识人,也不使用神奇的防弹背心。在中国古代历史上,藩王谋反的案例在史书上可以说是层出不穷。但是反叛者多,成功的少。这是因为在中央朝廷和地方藩王的战争中,朝廷的巨大号召力和朝廷所能调用的战争资源都是叛军藩王所不能及的。所以藩王在与中央政府的战争中往往处于道义和物质上的劣势,使得很少有藩王靠谋反成功登上皇位。

但是一切都很特别。明朝中央朝廷优势很大,但在镇压藩王叛乱的战争中屡屡处于劣势,最后被地方藩王推翻。这场战争是后世广为人知的荆南之战。

010-350006

京南之战_图

靖南之战始于文健元年(公元1399年)。燕王朱迪响应文健削藩政策,打着“奉天京南”的旗号从北平出发,历时三年,终于攻克了京师南京,成为明朝的开国皇帝永乐皇帝。原来的建文帝也在宫中的一场大火中失踪了。

面对燕王朱迪,身为天子且在战争中占有极大优势的建文帝,为什么没有成功削夺诸侯国,却在不知不觉中走到了尽头?要探讨这个问题,首先要提到当时的历史背景。

明朝开国以来,明太祖朱元璋以事业为荣,天天勤政,使得新大明在他的统治下兴盛了三十多年,最终开创了洪武之治。因此,皇帝的曾孙朱允炆从他的祖父朱元璋那里继承了一个强大的大明,而不是一个容易被当地叛乱推翻的腐败王朝。因此,以为代表的明朝中央政府在反燕战争中的失败,应归咎于皇帝和朝廷的失误。

010-350007

朱元璋(1328-1398年6月24日)_

首先,减藩政策没有宏观战略,急于求成。

在登基之前,文健深深感到被朱元璋分封的20多个诸侯王已经大到不能倒,他开始对地方诸侯王产生了警惕。后来,文健王朝的重要官员黄子澄讲述了文健平定汉朝七国叛乱的故事,这使已经对诸侯王有所警惕的文健树立了信心。

因此,在他登基后不久,文健立即着手削减诸侯。文健削减诸侯的策略是浮躁的,急于求成的。在当时的君王中,燕王朱迪是最明显的反形者,太子手中的权力也相当强大。一些朝臣意识到减藩是一个敏感问题,可能导致国家动乱,于是为建文帝提供了一些安全、更有效的手段。比如户部侍郎卓敬上书文健,主张将燕王从北平迁到南昌,让燕王远离自己最强大的老巢,有利于朝廷进一步控制。前军事统帅高纬也写了一封信,主张模仿汉武帝的法令,用和平的方式削弱诸侯王,使他们的力量越来越弱。

从当时的情况来看,这两点都是可行的。但是,文健没有认识到减藩问题的严重性和敏感性,没有分清轻重缓急,有勇无谋

朱允炆(1377年12月5日?)即他的_图

其次,是文健在用人上的失当。

洪武王朝朱元璋杀武将,造成了战争中武将任用的先天不足。更致命的是,朝廷里有计划能力的大臣少之又少。文健重用的齐泰、黄子澄、方孝孺等人,都是博览群书的人。或许他们在治国方面还是有些用的,但是在战争方面,他们大多是“书本出身,战争不是他们的强项”。

他缺乏了解他人和尽职尽责的能力。在靖南之战中,他重用了被朱迪称为“李九江,万企少年”的李景龙,将数十万大军交给了李景龙。李景龙怕死,心胸狭窄,致使南军在郑村坝战役、白沟河战役、济南城下战役中接连失利,60万大军几乎全军覆没。战败后,如果文健皇帝严惩李景隆,重新鼓舞士气,组织军队再战,那就好了。但因为李景隆是他的堂兄,所以“思念至亲”,没有杀他,这让朝中很多大臣和军队感到很委屈。等到燕军包围南京时,他的“至亲”李景龙,这位屡战屡败的将军,开门迎敌,导致南京失陷,推翻了他的统治。

在位第四年,燕军被阻止南下。然而,在七眉山大败燕军的魏国公爵徐辉祖,因为是朱迪而受到其妹夫的怀疑,他被召回南京,使原本形势大好的局面再次雪上加霜。徐辉祖被召回后,燕军所向披靡,南军四处逃窜,直到南京被攻破。然而,受到文健怀疑的魏王徐辉祖在南京被围时,仍然组织抵抗。破城后,他一言不发地被朱迪召见,于是被取消爵位,下狱处死。

010-350009

朱迪(1360年5月2日—1424年8月12日),即明成祖_图。

最后,他个人性格的弱点也是他失败的重要原因。

历史表明,文健皇帝温和、孝顺、善良、聪明、好学。这种性格作为一个信守诺言的国王是可以接受的,但在与太子的战争中,似乎“仁软而少破。”

在靖南战役中,朱迪曾多次冲锋陷阵,也因此几次陷入绝境,差点丧命。然而,文健皇帝却给邦联将领的士兵写了一封信,信中说“近期的士兵都是反对太子的,杀叔无名。”正因为如此,本该是邦联军队“剑下幽灵”的朱迪多次幸免于难,甚至为联邦军队充当前锋和后卫,而邦联军队则被束缚在背后,在战斗中忧心忡忡。

文健朝廷和文健皇帝的一系列失误,使得朱迪积蓄力量,在赢得战场的同时多次生还,最终导致朝廷被推翻,文健皇帝下落不明。因此,朱迪的成功在很大程度上是由于文健皇帝和朝廷急于割据诸侯,缺乏大将之策,用人不当以及自身性格软弱所致。

文:李

文字由史馆团队创作,图片源于网络,原作者所有。

010-350005

历史上,为什么处于统治地位的皇帝文健会被处于劣势的朱迪推翻?朱允炆的运气有点不好。他既不认识人,也不使用神奇的防弹背心。在中国古代历史上,藩王谋反的案例在史书上可以说是层出不穷。但是反叛者多,成功的少。这是因为在中央朝廷和地方藩王的战争中,朝廷的巨大号召力和朝廷所能调用的战争资源都是叛军藩王所不能及的。所以藩王在与中央政府的战争中往往处于道义和物质上的劣势,使得很少有藩王靠谋反成功登上皇位。

但是一切都很特别。明朝中央朝廷优势很大,但在镇压藩王叛乱的战争中屡屡处于劣势,最后被地方藩王推翻。这场战争是著名的J

靖南之战始于文健元年(公元1399年)。燕王朱迪响应文健削藩政策,打着“奉天京南”的旗号从北平出发,历时三年,终于攻克了京师南京,成为明朝的开国皇帝永乐皇帝。原来的建文帝也在宫中的一场大火中失踪了。

面对燕王朱迪,身为天子且在战争中占有极大优势的建文帝,为什么没有成功削夺诸侯国,却在不知不觉中走到了尽头?要探讨这个问题,首先要提到当时的历史背景。

明朝开国以来,明太祖朱元璋以事业为荣,天天勤政,使得新大明在他的统治下兴盛了三十多年,最终开创了洪武之治。因此,皇帝的曾孙朱允炆从他的祖父朱元璋那里继承了一个强大的大明,而不是一个容易被当地叛乱推翻的腐败王朝。因此,以为代表的明朝中央政府在反燕战争中的失败,其根源应该是皇帝和朝廷的弊端。

010-350007

朱元璋(1328-1398年6月24日)_

首先,减藩政策没有宏观战略,急于求成。

在登基之前,文健深深感到被朱元璋分封的20多个诸侯王已经大到不能倒,他开始对地方诸侯王产生了警惕。后来,文健王朝的重要官员黄子澄讲述了文健平定汉朝七国叛乱的故事,这使已经对诸侯王有所警惕的文健树立了信心。

因此,在他登基后不久,文健立即着手削减诸侯。文健削减诸侯的策略是浮躁的,急于求成的。在当时的君王中,燕王朱迪是最明显的反形者,太子手中的权力也相当强大。一些朝臣意识到减藩是一个敏感问题,可能导致国家动乱,于是为建文帝提供了一些安全、更有效的手段。比如户部侍郎卓敬上书文健,主张将燕王从北平迁到南昌,让燕王远离自己最强大的老巢,有利于朝廷进一步控制。前军事统帅高纬也写了一封信,主张模仿汉武帝的法令,用和平的方式削弱诸侯王,使他们的力量越来越弱。

从当时的情况来看,这两点都是可行的。而皇帝却没有意识到诸侯割据问题的严重性和敏感性,没有分清轻重缓急,愚蠢地废了周齐湘这些实力不强、没有明显反形的君王,并称之为“燕兄弟姐妹”。那些被废黜的诸侯,最后都是被流放或者自杀,这让燕王楚帝越来越坚定反抗的决心。与此同时,从这些威胁不大的队长开始,朱迪留下了宝贵的时间为他的下一次抵抗积蓄力量。

010-350008

朱允炆(1377年12月5日?)即他的_图

其次,是文健在用人上的失当。

洪武王朝朱元璋杀武将,造成了战争中武将任用的先天不足。更致命的是,朝廷里有计划能力的大臣少之又少。文健重用的齐泰、黄子澄、方孝孺等人,都是博览群书的人。或许他们在治国方面还是有些用的,但是在战争方面,他们大多是“书本出身,战争不是他们的强项”。

他缺乏了解他人和尽职尽责的能力。在靖南之战中,他重用了被朱迪称为“李九江,万企少年”的李景龙,将数十万大军交给了李景龙。李景龙怕死,心胸狭窄,致使南军在郑村坝战役、白沟河战役、济南城下战役中接连失利,60万大军几乎全军覆没。战败后,如果文健皇帝严惩李景隆,重新鼓舞士气,组织军队再战,那就好了。然而,因为

在位第四年,燕军被阻止南下。然而,在七眉山大败燕军的魏国公爵徐辉祖,因为是朱迪而受到其妹夫的怀疑,他被召回南京,使原本形势大好的局面再次雪上加霜。徐辉祖被召回后,燕军所向披靡,南军四处逃窜,直到南京被攻破。然而,受到文健怀疑的魏王徐辉祖在南京被围时,仍然组织抵抗。破城后,他一言不发地被朱迪召见,于是被取消爵位,下狱处死。

010-350009

朱迪(1360年5月2日—1424年8月12日),即明成祖_图。

最后,他个人性格的弱点也是他失败的重要原因。

历史表明,文健皇帝温和、孝顺、善良、聪明、好学。这种性格作为一个信守诺言的国王是可以接受的,但在与太子的战争中,似乎“仁软而少破。”

在靖南战役中,朱迪曾多次冲锋陷阵,也因此几次陷入绝境,差点丧命。然而,文健皇帝却给邦联将领的士兵写了一封信,信中说“近期的士兵都是反对太子的,杀叔无名。”正因为如此,本该是邦联军队“剑下幽灵”的朱迪多次幸免于难,甚至为联邦军队充当前锋和后卫,而邦联军队则被束缚在背后,在战斗中忧心忡忡。

文健朝廷和文健皇帝的一系列失误,使得朱迪积蓄力量,在赢得战场的同时多次生还,最终导致朝廷被推翻,文健皇帝下落不明。因此,朱迪的成功在很大程度上是由于文健皇帝和朝廷急于割据诸侯,缺乏大将之策,用人不当以及自身性格软弱所致。

文:李

文字由史馆团队创作,图片源于网络,原作者所有。

0

0

历史上文健皇帝的下落不明。朱迪最终找到他了吗?朱迪晚年可能发现了朱允炆,因为他派出的胡萌突然回宫,大概是给朱迪带回了朱允炆的下落。也许朱允炆已经去世了,或者朱允炆得了不治之症,活不了多久了,所以朱迪心里的大石头终于落了地。

朱允炆化装成和尚逃了出来,朱元璋临死前给朱允炆留了一条生路,就是剃发刀和袈裟,还有一条连接皇宫和郊区的秘道。其实这本来是朱元璋给自己准备的,但他一辈子都没用过。他认为朱允炆可能无法压制那些强硬的叔叔,所以他把这个逃跑的秘密告诉了朱允炆。当朱迪击中右脚时,朱允炆看到自己无能为力,于是剃了光头,从秘密通道中逃了出来。

当朱迪闯入宫殿时,迎接他的是被烧得面目全非的尸体。他不知道哪个是朱允炆。后来,当他找到秘密通道,看到朱允炆剃光的头发时,他知道朱允炆已经逃跑了。朱允炆总是正统的。如果他东山再起,那么朱迪将万劫不复,因此朱迪派出大量军队到处搜寻朱允炆的下落。

朱迪一直在寻找朱允炆著名的郑和下西洋,这是朱迪为了寻找朱允炆而发起的,因为朱迪怀疑朱允炆已经逃到了海外。郑和下西洋为当时的文化交流做出了巨大贡献,但他没有找到朱允炆的下落。郑和每次回朝廷,都带回大量的金银珠宝,却没有朱迪最想要的消息。

虽然没有郑和的消息,但民间搜索队正在寻找一些线索。胡萌奉命寻找朱允炆的下落。16年后,他终于回到北京向我报到。在一个漆黑多风的夜晚,胡萌匆忙赶回皇宫,见到了朱迪。经过一整夜的长谈,朱迪没有做出任何举动。据推测,朱允炆对他没有威胁。

朱迪在文健皇帝死前找到他了吗?没有找到。

明惠宗朱允炆出生于1377年12月5日,他的死亡日期不详。史称文健,明朝第二代皇帝,年号“文健”,明朝开国皇帝朱元璋的孙子。在位期间,他进行了一系列改革,这些改革被称为“文健改革”。朱允炆下落不明,是因为燕王朱迪为了明朝成祖发动了靖南之乱,入侵了南京应天府。大臣梅因私下称他为“孝神之帝”,但成祖不承认朱允炆为合法皇帝,也不去谥号,所以明朝多数人称之为建文君,直到南明,洪光皇帝谥号为“嗣天张导程颐元恭关杨文吴克仁孝帝”,庙号为“惠宗”。清高宗乾隆元年,高宗追封为“恭民会皇帝”,故又称“明惠帝”。

燕王朱迪进入应天府后,文健在宫里放了一把火,把皇后烧死了。然而,皇帝本人和他的王子朱却失踪了,他的下落至今仍是一个未解的历史之谜。有人说他是从地道逃走的,也有人说他是出宫后出家的。

朱迪入京后,先是杀了齐泰、黄子澄、方孝孺等一大批忠于建文帝的官员,然后才称帝,是为了明成祖。当时,马旭的一名上尉军官梅音正在军中服役。从黄彦清的论述来看,他为文健哀悼,赐其“孝帝”称号,殿名为“宗申”,但未得到明成祖的认可。

尽管朱迪声称在皇宫里发现了文健的尸体,并为他举行了葬礼,但朱迪不敢对文健没有死的谣言掉以轻心。建文帝年仅2岁的幼子朱文贵,被废为庶人,囚禁在凤阳广安宫。他的三个弟弟最初被命名为王子,但他们还不是诸侯,所以朱迪把他们降为郡王。年长的朱、朱先被封在福建漳州、江西建昌,宣被召回京师(南靖)。他们以“文帝不可纠”为由,被废为庶人,囚禁在凤阳,只留下年幼的朱允炆在朱标朝拜。不久后,朱允炆死于永乐四年的一场大火。

普恰是文健记载的僧人。当时,有传言说他知道文健皇帝逃跑了。朱迪以其他罪名将蒲恰囚禁了十多年,直到姚病危,请求释放他时,蒲恰才被释放。

明成祖即位后,拒绝承认建文帝的正统,下令销毁文健王朝的史料,并三次修改明太祖的回忆录。成祖还下令《奉天靖难记》诋毁文怡王子和文健皇帝。

在道统五年,一个和尚从云南跑到广西,冒充皇帝文健。后来他被逮捕并接受调查,但周俊人杨行湘却在狱中死去。同行的十二个和尚都是镇守辽东的。随后,云南、贵州、四川等地据说都有皇帝出家交往的痕迹。到了、万历、崇祯年间,你的大臣们要求延续封建皇帝文,加谥号殿,都没有做到。

虽然《太宗实录》(唐太宗的原庙号)声称文健是被朱迪作为天子安葬的,但崇祯皇帝自己也承认在位时文健没有陵墓。崇祯十七年(1644年)五月,南明皇帝洪光在南京登基。同年7月,他被恢复为文健皇帝的国君兼大臣,并以“惠宗”的名义前往该寺。谥号定为“张甜道成仪元恭关文扬吴克仁孝帝之继承人”。清朝乾隆元年,乾隆皇帝召集朝臣商议,谥号“恭民惠帝”,所以后人也称文健为“明惠帝”。

2008年1月,福建宁德市金瀚乡上金陂村发现一座和尚墓,被认为是惠宗墓。这座墓也是洛杉矶

不解之谜,一说建文帝藏身于湖南省永州市新田县。推荐阅读

【新品】,性瘾骚妻,淫妻博主【一个ren】最新VIP群福利,《

【新品】,性瘾骚妻,淫妻博主【一个ren】最新VIP群福利,《红色战袍》加持自慰足交啪啪

2025-05-13

【新品】,约炮大神【狮子座】最新付费,酒吧刚认识的眼镜

【新品】,约炮大神【狮子座】最新付费,酒吧刚认识的眼镜美女,送她回家,在公寓车库直接操了

2025-05-13

韩国AV❤️女优模特:Chuchu 颜值极高绝美

韩国AV❤️CHU-103 Female DOMINATION TEASES 2 DICKS 女优模特:Chuchu 颜值极高绝美

2025-05-13

媚黑人妻 [HoneyTipsy] 酒店约操黑祖宗 骚穴菊花被舔的很舒坦 大

媚黑人妻 [HoneyTipsy] 酒店约操黑祖宗 骚穴菊花被舔的很舒坦 大肉棒多姿势狂插 最后口爆

2025-05-13

翘臀少女的牛仔裤被撕裂 再被幻龙大鸡巴插烂 高潮痉挛白浆

犯罪级美臀『Creamspot』最新合集❤️翘臀少女的牛仔裤被撕裂再被幻龙大鸡巴插烂 高潮痉挛白浆四溢 绝美淫叫

2025-05-13

推荐文章