微信扫码关注

微信扫码关注看新鲜资讯

微信扫码关注

微信扫码关注

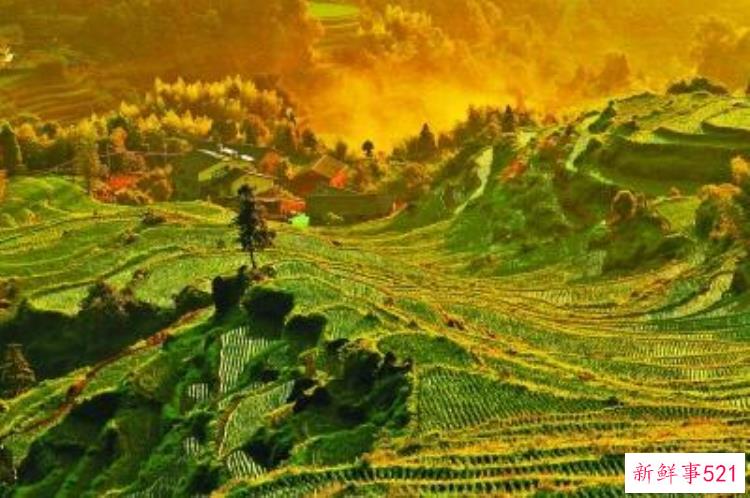

浙江省丽水市云和县涌头镇下洋村一瞥。陈颖雅摄/光明图片

浙江省丽水市云和县涌头镇下洋村一瞥。陈颖雅摄/光明图片

是的,浙江。

这里丰富,这里舒适,这里美丽,它丰富了你对美好世界的想象。

“月中山寺寻月桂树,郡亭枕上观潮。”“水明而晴,山空而雨。”“水如棋局,街亦奇,山如画楼围屏帘。”诗人行走在吴越大地,诗词跳跃,思绪涌动,争发字字句句,抒发内心情感。

家乡的山水醉人,浙江人不惜鼓掌。

“我不能住在小溪里,但我怀疑我的家在蓝玻璃里。”赵孟頫退而进,看似存疑,实则不疑。

鲁迅的文字一直给人的印象是坚毅如剑,坚强如酒。但是,写到家乡的时候,字的语气突然变得柔和了。“河两岸的豆子和麦子以及河底的青草的香味都和水汽混在一起了;月光在这水汽中朦胧。”

《哥德巴赫猜想》用报告文学感动世界的当代作家徐迟,写家乡,似乎有点控制不住。他一口气用了66张“水镜”——张水镜水、水镜空间、水镜日月、水镜星辰、水镜晨云、水镜暮雨、水镜原野.

然而,清澈见底的浙江农村也曾有过黑暗的时刻。

肮脏。混乱。可怜。三个字涵盖了这里的所有景点。

浙江的乡村活得像年。

直到2003年,这里开始了“千村示范、万村整治”工程。它就像一盏灯,一个个照亮了这些村庄。

经过15年的春秋激荡,今天,浙江的乡村正迎来高光时刻。

2018年9月26日,中国浙江省“千村示范、万村整治”项目在纽约曼哈顿荣获联合国环境规划署“地球卫士奖”。这是联合国在环境保护领域授予的最高荣誉。

浙江村,中国的“脸”,世界的标杆。

走一走浙江的乡村,你可以真切地感受到美丽的乡村是什么样的,你也可以深刻地理解美好的生活是怎么一回事。美丽乡村在诉说,美丽家园在呼唤,美丽中国在跨越。

从“村不像村”到“村不像村”:美好的生活是奋斗汗水浇灌的花朵

说到农村生态环境的恶劣状态,“脏、乱、差”是一个标准的描述。有多脏多乱多穷?浙江人至今记忆犹新。

“我来自浙江省的一个村庄。15年前,我每天都要提着满满一桶脏水去很远的地方倒污水。那时候我家厨房没有污水管,村里没有垃圾箱,河水被污染,又黑又臭。”在联合国“地球卫士奖”颁奖典礼上,湖州市安吉县递铺街道陆家村委会主任邱如此“自曝”。

在她的家乡,村里的小学语文老师说,孩子们在接受作文训练时,一般都鼓励他们从身边的人和事开始写,比如写自己的家庭,写一件难忘的事,写自己的家乡。有一段时间,要避免“美丽的家乡”这个话题,因为这可能会让孩子非常尴尬,无法写作。

孩子无话可说,大人却可以自嘲。罗桂花今年59岁,家住递铺街道大路桥村。10年前,她在农活间隙抬头时,发现树枝上挂着“云”,有红的、白的、黄的。

其实她说的是塑料袋在风中飘。鸡毛飞上天,塑料袋也可以。

垃圾没人管,河水用来糟蹋。

金华市浦江县因水而名,因水而兴。其特色产业是水晶。都说水晶是水的精华,纯净干净,一尘不染,自有高贵的气场。殊不知,晶莹剔透的水晶靠的是人力。先用硫酸等化学物质洗去杂质,再用抛光粉打磨,用机器打磨至光亮照人。整个过程要用清水冲洗和冷却。经过这样的过程后,清水就变成了废水。一旦直接排入河道,就造成了一条人造的“牛奶河”。河里的各种水生生物都被捕杀殆尽。

高峰时期,浦江近一半的劳动力从事水晶相关行业,全国80%以上的水晶产品来自这里。我们可以想象水晶行业野蛮生长时期的浦江是什么样子。

“那时候河水很臭,我们村的一些亲戚朋友都不愿意来往。”浦江县潭溪镇平湖村村民陈丽群说。

村病了,村崩了,村的节奏完全乱了。

一个接一个的故事。浦江县综合行政执法局工作人员陈佩佩听说有个小伙子娶了个外地媳妇。结婚的时候,女孩的妈妈第一次来浦江,走着走着,看着,心里就凉了。当我离开的时候,我说我会对那个女孩下定决心。反正妈妈不会再来了。

村子不像村子!

咬紧牙关,下定决心,采取铁腕手段,不打破困局不罢休。

2003年,浙江省以改善农村生产、生活、生态“三生”环境为重点,在全省范围内启动了“千村示范、万村整治”工程,开始了以改善农村人居环境、提高农民生活质量为重点的大规模村庄整治建设行动。

首先要从道路硬化、垃圾收集、卫生厕所改造、河沟疏通、村庄绿化等方面入手,恢复村庄的活力。

然后将整治内容扩展到生活污水、畜禽粪便、化肥农药等面源污染整治和农房改造,努力提升村庄的颜值。

然后系统推广科学规划布局之美、整洁的村庄环境之美、创业增寿之美、乡风文明之美、身心之美,建设农民幸福家园和市民休闲公园,保护历史文化名村,谋求城乡关系和人与自然关系的改善,激活村庄精神。

如今,我们正在不断推动美丽乡村建设从一种美向另一种美转变,从暂时美向持久美转变,从外在美向内在美转变,从环境美向发展美转变,从形态美向制度美转变,让乡村变得丰满、立体、强大。

喇叭、鼓的声音。稳扎稳打,一步一个脚印。

15年来,在浙江,“千万工程”已经成为一个专有名词。它像一股强劲的风,吹走了“脏、乱、差”的弊病,迎来了天地之间的新与美。

15年来,在浙江,“千万工程”依然是全面加强生态文明建设的代名词,是绿色发展、循环经济、低碳发展的代名词,是协调发展、融合发展、高质量发展的代名词。

15年来,在浙江,“千万工程”是一个动词,意味着你要有咬下去的决心,意味着你要经历思想的风暴,意味着你要有强大的执行力和行动力,意味着你要付出无尽的汗水和努力。

此时此刻,那些向党旗庄严宣誓的人是骨干。

在绍兴市新昌县竟陵镇妇联副主席张伟看来,在环境整治的攻坚战中,要赢得村民真正的理解和认同,帮助他们从根本上改变根深蒂固的生活习惯,有点伤脑筋。

“平时,我们走在路上的时候,有些村民说,村子里乱七八糟的,你们党员干部怎么能不管呢?一边扔一边抱怨

你说你的,我做我的,党员干部自己做。有些人不想管房子的前后,于是大家挽起袖子,直接开始收拾。认真做了一两次,村里人看了都不好意思,以为好像是认真的,于是从“岸上谈”变成了“水里游”,站在一旁看热闹,说冷嘲热讽的话,成了主力军。

年长的人说,活了大半辈子,终于有一次被重视了。

年轻一点的人说这是办实事,办大事,做好农村的事不比别人短。

你喊,我回应,你领,我跟,你掌舵,我心安,你我拧成一股绳。

晚上开车行驶在浙江的农村,可以看到不时亮起的红色党徽在夜色中闪烁,宛如灯塔。你可以清楚地看到,力量聚集在这里,从这里辐射出去。

15年后,成绩单亮眼:浙江省已完成村庄整治的建制村有2.7万个,占全省建制村总数的百分之九十七;74%的农民厕所污水、厨房污水、洗涤污水得到有效处理;生活垃圾集中收集和有效处理实现了建制村全覆盖,41%的建制村实行了生活垃圾分类处理。

浙江的村子恢复了,又活了。

罗桂花仍然喜欢向上看。然而,她现在看到的是真正的云,还有清澈的水和清爽的树。她不时和外国游客聊天。“他们说这里空气好,不像他们当地,到处都是灰尘,看不到人。其实我想说,这里也有看不到人的时候,但那是因为雾。我没这么说,人不要太骄傲,再说人家心里已经不舒服了,刺激别人也不好。”

焕然一新的浦江“刺激”了很多人。发誓再也不踏上这片土地的婆婆,经不住左劝右劝,再次来到浦江。我走来走去,看着它,眉开眼笑,留了下来。

我不禁想起了螺栓,银戒指和银戒指妈妈.

经典豫剧《朝阳沟》的故事,以“升级版”的形式,在新时代浙江农村的一个“真实场景”中上演。

现在,走在浙江的乡间小路上,山、水、花、草,人和事在你眼前、在你心里掠过。你可能会有疑问:为什么村里不像村里?你可能也会觉得,美好的生活就应该是这样的!

绿色是主题、信念和价值观:美好生活的本色和底色

走在浙江的农村,经常能看到绿色。

这一片绿色不是偶然的点缀,而是肆意的安排,瑰丽清爽,给人一种恰如其分的丰富感,让人在不经意间传递出自信的气息。

这一片绿不是人工的,刻意的,整齐的,不规则的,自然流露,在风中融化,环绕着人的全身,散发着清凉清新的香气。

这片绿色在清除杂质,抵御入侵,生产新的养分,构建新的时空,创造新的世界。

为了这一片绿色,浙江人不惜一切代价呵护它。

位于宁波市海曙区章水镇大郊村四明山腹地,森林覆盖率高达99%。这个村庄曾经被树木砍伐,但后来又遭受了一场山洪,这对村民们打击很大。保持绿色,不砍伐树木,已经成为一种执着的信念。曾经有过犹豫和诱惑。比如苗木生意,收入可观。经过几次测量,大角村的人们决心不砍树。

“山上的树是我们最大的财富,我们绝不会让它们再受到伤害。”大郊村党支部书记许说话时,觉得这些树就是自己的孩子。

既然生态有自己的逻辑、定理和规律,就应该全心全意地去观察和关心。

生态优先、绿色可持续的理念得到广泛认同,是“千万工程”的成果。

保护自然环境,关爱生存环境,过绿色低碳的生活,在浙江已经成为一种习俗和时尚。

到台州仙居县丹竹乡叶村的游客,都会收到一份“绿色生活清单”。这份清单也是“绿币”的统计表:入住期间参与垃圾分类可以领取“绿币”2元;结账的时候把垃圾带走,5元;吃饭的时候没有剩菜,但是5块钱.这些“绿币”在丹朱乡的所有生意中都很常见。

一枚枚“绿币”既是暗示,也是宣示。几块钱是小事,却让人言行谨慎。

刘老师是经常出差的商务人士。以前住的时候穿过一次一次性拖鞋,感觉没什么问题。这次,我在夏夜村住了一晚,发现了问题:其实一次性拖鞋也可以多次使用。

“你看,我会把这双拖鞋放在行李箱的这个口袋里,用四五次。你说这里环境这么好,有点浪费对不起。”他说。

绿色是生命和健康的颜色,具有感染力和感染力。

通过在“千万工程”过程中的培养和不断沉浸,在浙江农村过绿色生活是一种自觉行为,甚至是一种“集体无意识”,已经成为一种信仰,一种价值观。

都说“垃圾是放错地方的资源”,意思是一旦放对了地方,垃圾就有了价值。

在浙江农村,对垃圾的认识正在加深。过去,垃圾被扔得到处都是;后来有垃圾桶的时候,我都一起扔了;然后你要想好扔垃圾前是把碎玻璃放在蓝色的桶里还是绿色的桶里。现在,把碎玻璃放进蓝桶,香蕉皮放进绿桶,再也不用犹豫了。

与之相对应的是“垃圾不落地”,定时收集。就是垃圾的分类投放和处理,然后就是“垃圾不出村”。

这里很多村庄的厨余垃圾经过堆肥后还田还山;对于可再生垃圾如玻璃瓶、易拉罐、废纸等。邀请工匠进村指导,让村民加工成手工艺品;塑料垃圾可以用来编织环保袋和篮子。原则上让垃圾就地消化,就地处理,分类各就各位。

浙江农村“千万工程”的一个沉淀,就是越来越多的人用设计的眼光和求美的心态看待周围的事物。

所以在浙江农村很多地方,垃圾桶本身也受到了重视。很多家庭门前都有当地政府统一配置的垃圾桶。毕竟这些桶是家庭生活的一部分,要好好打扮一下。村民们似乎不约而同地想到了花。于是,垃圾桶旁边经常可以看到花,比如鸡冠花、一束红花、南天竹、万寿菊,都在悄悄地开放。这是陪伴和充实,让垃圾桶不那么像“垃圾桶”。

可以说,在浙江农村,“千万工程”正在滋养着一种具有绿色内涵和绿色底蕴的“生态人格”。

绿色是自然和文明的颜色。

诸暨市店口镇鹿格村党支部书记钱痴迷写作。一旦发现哪里有错别字或者语法问题,他就浑身不舒服。

他曾组织创作了一首名为《今朝农民》的乡村歌曲《告别茅屋、房子、衣服和西装》.顺应时代潮流,又不是老样子”。目前,农民应该有一个新的面貌。最起码,他们要学好普通话,写规范的字。

“从农村工作的各个方面来看,语言文字的规范是芝麻小事,一直被大家忽视。但是芝麻捡的多了,还有一麻袋,价值远超一个大西瓜。我们村的档次会远远超过其他村。”钱心里有一本账。

他担心的是村子的档次。所以我认真地做了三三三五四的工作

“普通话都说不好怎么做生意?”

“写个名字,“山峰”的“峰”和“先锋”的“锋”随便写,身份证、户口本、房产证不一致。你给自己挖了个多大的坑啊!”

“字迹歪歪扭扭,不规范,合同也没签好。人家觉得我们浙江人没文化,多丢人啊!”

2015年1月,诸暨市语言文字工作委员会授予鹿格村一项荣誉,即“语言文字规范化示范村”。

《今朝农民》这首歌的结尾是“祖上没好日子过,现在就好好过吧。”有味道的生活才是好生活。

有感人的“乡愁”,才有真正的“乡愁”:美好的生活,城乡共享。

看山,看水,记得想家。“千万工程”是一次凝聚和守护乡愁的行动。

乡愁,就是离开这个地方,时不时的想念。

为什么错过?因为这里有美好的回忆和令人惊喜的发展前景。

“乡愁”不是一成不变,不是继续保持落后封闭,徘徊在新文明新生活的门外。有感人的“乡愁”,才有真正的“乡愁”。

在浙江农村,你总能遇到一些让人眼前一亮的“家乡幸福”。

我一直记得这里。

诸暨市环东街道圣照坞村有颍川校史馆、颍川阁、颍川广场。据文字记载,这里的居民是从河南颍川迁徙过来的。"一棵树有一千个树枝和根."。无论时间有多长,无论距离有多远,我们都不会忘记文化和精神的本源。

这里充满了对大自然的热爱。

巴比松是巴黎南部的一个小村庄。20世纪三四十年代,一批画家被这里迷人的风景和淳朴的民风所吸引,纷纷定居下来。他们以“面向自然,写生”为创作目的。上世纪80年代末,丽水一批画家也开始把目光聚焦在瓯江两岸的风景上,并逐渐成气候,被称为丽水“巴比松”画派。

今天,丽水市莲都区古言画乡有巴比松油画画廊。“秀山丽水本质上是一幅巨大的山水画,是大自然赋予我们的杰作。作为一个土生土长的丽水人,能在这里的山、水、草、树上作画,是一种享受。”丽水市美术家协会副主席陈江红说。

这里有可爱的新变化。

旧的,磨损的,重塑的。在杭州桐庐县江南镇递铺村,闲置多年的破旧牛棚猪舍成了环境改善的绊脚石。如果“正面进攻”不行,那么“走一走”他们就投钱“变废为宝”,开起了“牛栏咖啡”“竹栏茶吧”。牛棚还是和牛棚一样。猪槽、猪桶、瓢、吸管一应俱全。过去的生活,有了新的活力,又“穿越”回来了。

互联网时代并不遥远,农村也有进入的方式方法。诸暨市山下湖镇新乐村村民何养殖珍珠蚌已有30多年。儿子小海在直播平台上割蛤蜊卖珍珠。他觉得有意思,于是“父子兵”也加入了直播行列,甚至受到了粉丝的追捧,被亲切地称为“海爸爸”。在他们家,平板电脑上写满了几大快递公司营业员的手机号码,房间角落里堆满了快递包裹。好像生意不错。

村子的格局越来越宽敞了。舟山市普陀区展茅街道有一个美丽的海岛田园综合体。有精致果蔬科技园、美丽田园博览园、湿地农耕观光园、七彩玫瑰休闲园。它是一个景点,也是一个花园。美丽的资源正在转化为美丽的经济,美丽的家园正在铺展一幅画卷。

“千万工程”就像火种,点燃了浙江万村的活力,灯光连成一片,营造出一片灯海。

在这一片灯光的海洋中,属于金华市浦江县大畈乡建光村的那一片尤为明亮。

2016年2月16日,这个村子的三个孩子突然失联。县委县政府第一时间组织成立指挥部,全力搜救。共有65支队伍151批7700余人,数万人自发参加。经过三天三夜的搜寻,三名儿童被成功救出。

作为浦江人,浙江日报报业集团北京分社社长吴中胜对此印象深刻。他迅速行动,编辑出版了诗集《用我的诗爱你》,记录了

他还写了一首诗,深深地哀叹道:“孩子们,因为这里是春天/这里是地球/你们从未迷失于春天/你们一直生活在最美丽的世界里.太阳月亮星星都在你身边……”

因为这份温暖,因为这份爱,吴中胜的乡愁更加强烈和真挚。

“那一刻,我深深地意识到,在家乡的土地上,人与人之间的爱还是很强烈的,生命的尊严还在。”吴中胜说。

“千万工程”是以生产、生活和生态环境的改善为基础,其内在是对生命尊严的捍卫和保护。

城乡共享美好生活。台州黄岩区与同济大学紧密合作,深化校地联动,实现互利共赢。2018年2月,以乡村振兴为主题的干部教育培训基地——同济黄岩乡村振兴学院成立。学院南校区位于黄岩区宁溪镇市五堰头村,北校区位于屿头乡沙滩村。

建筑与城市规划学院院长李振宇表示,黄岩区在推进乡村振兴的过程中,开始出现“城乡共享”的社会发展新模式、新阶段。

在浙江,“城市偏见”正在被纠正。这里的乡村建设也需要规划和创造性的参与,乡村也有优质的资源。在农村生活,在城市就业已经不是一个想法,返乡创业也不是什么新闻。总之,农村的这朵“野百合”正在迎来“春天”。

在浙江的农村,你可以“手捧我们的杯来谈桑谈麻”,谈大地上的事。浙江农村是一片厚重的土地,承载着漫长的乡愁和无尽的亲情。

站在浙江农村的土地上,连接北京——。

吴庆华现任全国人大常委会团委书记,家住义乌市义亭镇石塔村。童年最深的记忆是,到哪里都要走路,现在公交车穿梭在村子里。这几天父母打电话告诉我,村里要实行居家养老。另一个好消息。他说:“我的家乡与时俱进,保持着农村的感觉。每次回家都有惊喜,心里很踏实。”

站在浙江农村的土地上,连接西班牙——。

20年前,傅离开丽水市青田县仁庄镇马坑村,来到西班牙塞维利亚。现在他在这里有了自己的生意。他记得刚来西班牙的时候,发现城市和乡村是平的,不像在国内,城市是城市,乡村是国家。现在回到家乡,发现农村除了保留着乡村的味道,还有城市的味道。“每年回家住几天,很舒服,很放松。”

站在浙江农村的土地上,连接美国——

文怡在绍兴市新昌县长大,在美国波士顿的一家制药公司工作。他了解到美国也经历了一段不友好的环境时期。经过产业升级和政策调控,情况有了很大改善。十几年来,家乡的自然环境和生活环境一直在向好的方向发展。“家乡的变化令人欣慰,这意味着实现‘环境’和‘经济’的双向可持续是可行的。”

站在浙江农村的土地上,与联合国——连线。

“这个极其成功的生态恢复项目表明,让环境保护与经济发展齐头并进将产生变革的力量。”联合国环境规划署给“千万工程”一个新的定位。

“千万工程”让浙江的乡村熠熠生辉,变得美丽。浙江省的乡村生气勃勃,外表纯洁,充满生机。浙江的乡村正在创造一个美丽的新世界,诠释着美丽的色彩和质感。

习近平总书记充分肯定了浙江15年来为扎实推进“千村示范、千村整治”工程、打造万千美丽乡村所做的长期贡献。今年4月,他作出重要指示,强调要结合实施三年交流

“千万工程”是一个伟大的设计,击中地板,精致和宏伟。它让理想乡村开花结果,让美丽中国和美好生活有了坚实的基础。它在中国大地上激起的涟漪看得见摸得着,孕育着动人的美,更广更深.

美丽的村庄在与中国对话,与世界对话,与未来对话,与你我对话。

(作者:王国平,本报总编辑、中国作家协会会员、中国报告文学学会理事)

你对地球卫士奖了解多少?2019年9月19日,联合国环境规划署在肯尼亚首都内罗毕总部宣布,由中国移动支付平台支付宝发起的“蚂蚁森林”项目获得联合国最高环保荣誉——“地球卫士奖”。联合国环境规划署在当天发表的声明中说,“蚂蚁森林”项目成功地将5亿人的环保善举转化为在荒漠化地区种植的1.22亿棵树木,并被授予“地球卫士奖”中的“激励与行动奖”。“‘蚂蚁森林’展示了如何通过技术激发全球用户的正能量和创新行动,从而改变我们的世界。”联合国环境规划署执行主任英格安德森在一份声明中说,这些项目“充分调动了人类的智慧,激发了创新行动,帮助我们创造了一个更美好的世界”。参考:百度百科-地球卫士奖http://photo.sina.cn/album_5_453_121977.htm? vt=4hd=1

中国获得联合国最高环保奖时发生了什么?中国获得联合国最高环保奖时发生了什么?是什么奖?

中国获得联合国最高环保奖时发生了什么?是什么奖?央视网消息:当地时间12月5日晚,在肯尼亚内罗毕举行的第三届联合国环境大会公布了代表联合国环境领域最高荣誉的“地球卫士奖”获奖名单。六位获奖者中有三位来自中国,其中备受瞩目的中国塞罕坝林场建设者集体获得地球卫士奖中的激励与行动奖。

占地9.3万公顷的塞罕坝林场,由于历史上的过度砍伐,日益贫瘠,北方沙漠的风沙可以肆无忌惮地吹到北京。1962年,数百名林务员开始在这个地区植树。经过三代林农55年的不懈努力,塞罕坝的森林覆盖率从11.4%提高到80%。目前,这片人工林每年为北京和天津提供1.37亿立方米的清洁水,同时释放54.5万吨氧气。塞罕坝林场第一代护林员陈延贤获奖后说,塞罕坝的每一棵树都是人工种植的,112万亩的种植面积也是世界第一。三代林人在把荒地变成青山的过程中,付出了汗水、青春甚至生命。希望第四代、第五代以及未来几代的林人能够传承塞罕坝精神和绿色发展理念,坚守青山绿水,建设更加美丽的中国。

“地球卫士奖”是联合国系统最具影响力的环境奖项。创立于2004年,每年评选一次,由联合国环境规划署授予在环境领域做出突出贡献的个人或组织。

推荐阅读

私企女下属 彭瑜 为升职不择手段 酒店献身领导 口爆升职领导

私企女下属 彭瑜 为升职不择手段 酒店献身领导 口爆升职领导爽翻天 被操得骚穴红肿,淫水四溢

2025-05-10

贵州大学师妹 刘晓庆 聊天骚过学霸 酒店捆绑后入喷水 床单湿

贵州大学师妹 刘晓庆 聊天骚过学霸 酒店捆绑后入喷水 床单湿透了青春 喷水画面太刺激

2025-05-10

福建歌手林啟得与网红姜南师徒恋曝光!不雅视频火爆流出

福建歌手林啟得与网红姜南师徒恋曝光!不雅视频火爆流出 这对师徒 台上教唱 台下教操

2025-05-10

告别七年的职业生涯,H灯女神引退

还是⋯引退了。老师「わか菜ほの(若菜穗乃)」在自己的社群宣布,将会在今年的12月31号引退,之后也会退出自己的经纪公司LIGHT:大家如果还有印象的话,在她过去叫做「若宫穂乃」的时候曾经宣布引退然后又撤回,所以为了怕

2025-05-10

不演了?《公主連結AV版》可可蘿尬大叔一臉「痛苦面具」太

《鬼滅AV無限發射篇》各位看了嗎?近來網路又盛傳一支《超異域公主連結》的同人AV作品,原因就是女主角演出時的表情實在太生動,不但引起網友熱烈討論,還被做成了名為「痛苦面具」的迷因~這位一臉嫌惡的女優名喚「皆月

2025-05-10

推荐文章